展示会の効果とは?出展を効果的にするポイントや効果測定方法を解説

展示会への出展は、自社製品やサービスなどを宣伝するための重要なマーケティング施策です。

国内だけでなく、海外からもさまざまな関係者や消費者を引きつけ、自社製品やサービスを紹介することで新しいビジネスの機会を生み出し、ブランドの認知度を高めることにもつながります。

しかし、展示会の出展をより効果的にするためには、押さえておきたいポイントもあります。

この記事では、展示会で得られる効果のほか、出展に対する効果測定方法についても解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

【CONTENTS】

1.展示会とは

展示会は、それぞれの企業が自社製品やサービスなどをアピールする場です。また、新規顧客との接点獲得だけでなく、既存顧客とコミュニケーションをとる場としても使われ、企業に対しての評価やニーズを確認することもできます。

自社が掲げるサービスに適したテーマの展示会に出展することが基本となり、そのテーマに関心のある業界関係者や顧客などが来場します。

概要

出展企業にとっての展示会は、特定のジャンルで集客が見込める会場に「一時的にお店を構える」ということができ、来場者にとっては実際に商品や製品を見たり触れたりすることができる貴重な機会となります。

それにより出展企業にとって販路開拓や販売促進、マーケティングにつながり、来場者にとっては調査や情報入手といった成果がもたらされるので、展示会を通じた幅広い事業活動が効率的に行えることがメリットといえるでしょう。

展示会に出展する目的

展示会は、商品やサービスなどを展示して宣伝・販売を行うためのイベントであり、限られた予算の中で最大の成果を達成することを第一の目標とする企業がほとんどです。

展示会に出展する主な目的として、「ブランディング」「新規顧客の顧客獲得」「既存顧客との関係向上」の3つが挙げられます。また、そのほかにも市場トレンドや他社の動向など、情報収集や情報交換を行う場としても役立ちます。

2.展示会の効果

展示会への出展で得られる効果はさまざまですが、その中でも特に期待できる効果について以下で確認していきましょう。

ブランディング

ブランディングとは、自社がどういった企業なのかを顧客にアピールし、自社のイメージを浸透させるために行うビジネス戦略の1つです。

たとえば、「○○といえばこの企業」と自社製品を選択してもらえるよう、企業としての価値を高めるために行います。

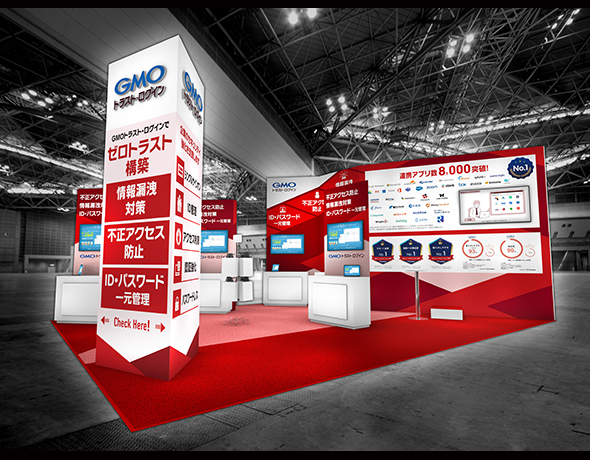

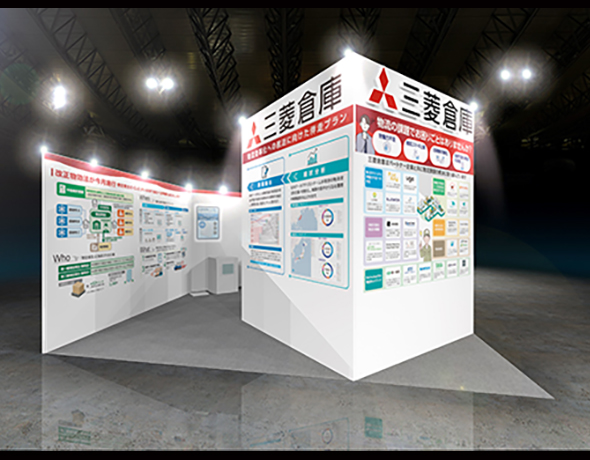

自社に対して良い企業イメージを持ってもらうためには、ブースや展示する製品だけでなく、スタッフの対応も重要です。どんな企業で何を提供しているのかを狙い通りに来場者に伝えることで、自社の存在や特徴をアピールできます。

見込み客との接点を作ることができる

展示会では、潜在顧客や自社製品やサービスに興味、関心を持つ新規顧客と直接対話する機会があります。製品やサービスについての情報提供やデモンストレーションなどを行うことで、関係性を築くことが可能です。

情報収集段階の顧客でも、名刺交換をして継続的にフォローすることで、将来的に見込み顧客になる可能性もあります。

既存顧客とのコミュニケーションがとれる

展示会は、既存顧客とのコミュニケーションを深めるための場でもあります。

顧客と直接対話することで、フィードバックや要望を受け取り、さらにサービスを向上することで顧客満足度も増加します。また、既存顧客に新製品や別のサービスを紹介することで、アップセル・クロスセルを生み出すことも可能となります。

3.展示会の効果測定方法

展示会終了後は、結果報告を行う企業が多いかと思います。しかし、目標に対しての結果をただ報告するだけでは、仮に次回も出展を行う際に、より良い成果を得るための改善につながりません。

以下で紹介する展示会の効果測定方法をしっかり確認することによって、展示会の成果をさらに上げることにもつながります。

費用対効果の把握

展示会にかかる費用と得られる効果を比較することで、費用対効果を把握しましょう。

出展費用やブース設営費、販促費、スタッフの人件費などの総費用と、新規顧客獲得数や受注数、売上などの成果をまとめ、展示会ごとに費用対効果を計算します。

費用対効果のポイント

費用対効果とは、展示会出展の成果を測る指標であり、出展の妥当性を測る指標にもなります。

費用対効果を算出する方法としては、「出展によって得られた成果」を「出展に際して発生した費用」で割ることで算出することができます。費用対効果を高めるためには、出展前に目標を明確にし、出展に必要な費用を把握することが重要となります。

複数に出展している場合、出展効果の高い展示会を把握する

複数の展示会に出展している場合は、それぞれの展示会ごとの効果を比較することが重要です。名刺獲得数や、商談成立率などのデータを収集し、展示会ごとの成果を分析することで、出展効果のより高かった展示会を見極めることができます。

複数出展を行う際のポイント

複数の展示会に出展する際は、以下のポイントを抑えておくことで、効果を比較しやすくなります。

・展示会(テーマ)ごとの来場者層や、接客した際の反応の違い

・ブースの大きさや小間位置による集客の違い など

展示会の出展は、複数の要素が組み合わさり成果につながります。名刺獲得数や商談件数などのKPIの比較はもちろんですが、それ以外にも来場者の反応や小間位置による集客のしやすさなど、スタッフが感じた違いもまとめておくことで、次の展示会検討の際に参考になるでしょう。

4.展示会で効果を出すためのポイント

それでは、展示会で効果を出すポイントについて確認していきましょう。

目標を設定する

展示会に参加する前に、具体的な目標を設定しましょう。たとえば、BtoB向けの展示会であれば新規顧客の獲得数(名刺獲得件数)や商談を成立させる数、販売数などを数値化して目標を明確にし、それに向けた展示会活動を計画していくことが重要です。

事前準備をしっかりする

展示会に参加する際は、事前準備を十分に行うことが重要です。展示物やプロモーションツールの準備、スタッフのトレーニング、来場者へのアプローチ方法の検討など、細部にわたる計画を立てて準備しましょう。

展示会の成功には、スタッフの役割は重要です。製品やサービスに関する深い知識を持ち、来場者との対話や質問への回答に備えて準備しておくことで、明るく親切な対応や積極的な姿勢にもつながります。

展示会の準備に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

>>展示会の出展準備で必要なものとは?スケジュール管理や成功の秘訣を公開

展示会後も継続的なアフターフォローを行う

展示会が終わった後も、アフターフォローを継続することが重要です。来場者や商談相手との名刺や連絡先情報を活用し、お礼メールやフォローアップの連絡を行いましょう。

アフターフォローのポイントについては、以下で紹介していますので参考にしてください。

顧客をセグメントする

展示会で得られた情報を活用して、見込み客をセグメントしましょう。セグメントとは、顧客の興味や関心、ニーズに基づいてグループ分けすることを意味します。セグメント別にアプローチを行うことで、効果的なコミュニケーションが可能です。

名刺のデータ化

名刺は単に収集するだけでなく、データ化しておくことが大切です。名刺管理システムやCRMツールなどを活用し、名刺の情報を整理・分析することで、将来のフォローアップや顧客管理に役立てることができます。

お礼メールでアプローチ

展示会で名刺を交換した相手にお礼メールを送りましょう。感謝の気持ちを伝えると同時に、さらなるコミュニケーションのきっかけとなり、商談や関係の構築につなげることができます。展示会後のフォローアップは、興味を持ってくれた人々の記憶に残っているうちにアプローチしていくことが大切です。

展示会のお礼メールについて詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

>>【例文つき】効果的な展示会お礼メールの書き方|手順やポイントも徹底解説!

商談獲得のためにテレアポを行う

展示会でサービスに興味を示した見込み客に対しては、展示会後にテレアポを行うことで、商談の機会を生み出すことができます。展示会での接点を活かしながら、次のステップへつなげるアクションを行いましょう。

PDCAを回す

展示会の効果を最大化するためには、PDCAサイクル(Plan Do Check Action)を回していくことが重要です。

PDCAとは、展示会の計画を立てることを意味する【Plan】、実際に展示会に出展する【Do】、結果を評価する【Check】、改善点を見つけて次回の展示会に活かしていく【Action】を意味します。

これらのサイクルを継続的に行っていきましょう。

展示会はブースだけでなく、パンフレット、デモンストレーション動画、サンプル製品などのプロモーション素材も、展示会の効果を左右する要素です。どのプロモーション施策が効果的だったか、きちんと会期終了後に検証しましょう。

また、展示会では競合他社も同じく展示を行っています。展示物やアプローチ方法を注意深く分析し、自社との違いや差別化ポイントを見つけることも、改善のヒントなるでしょう。

5.まとめ

- 展示会で効果を得るにはスタッフの対応力も重要

- 展示会は出展するだけで終わりではなく出展ごとに効果測定を行う

- 来場した顧客に対してアフターフォローを行い成果につなげる

展示会は、ブランディングや見込み客との接点作り、既存顧客とのコミュニケーション強化など、さまざまな効果が期待できる重要なプロモーションです。より良い効果を得るためには、今回の記事で挙げたポイントを参考にしながら計画的な展示会活動を行っていきましょう。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!