展示会の出展準備で必要なものとは?スケジュール管理や成功の秘訣を公開

展示会を成功させるためには、事前の準備がとても大切です。当日の対応や段取りも大切ではありますが、その土台を作るのは事前準備がほとんどと言っても過言ではありません。

今回は展示会の事前準備で必要なものや、それらを準備するスケジュール管理方法など、展示会を成功させる秘訣をお伝えします。

【CONTENTS】

1.スケジュール別|展示会の出展準備でするべきこと

展示会の準備として行うべきことには、以下のようなものがあります。

- <展示会準備の例>

- 展示会出展の目的・目標を決める

- 展示会への申し込み

- ブースの準備

- ノベルティや物品の手配

- 事前の集客

- スタッフの役割決め

- 前日の設営

ひとつずつ順序立てて行っていく必要があり、スケジュールはこれらの準備を行うことを想定して、逆算することをおすすめします。

出展規模によりますが、一般的には展示会への出展に向けた準備は、展示会開催の1年~6か月前くらいから始めることが多いです。

時系列でそれぞれの準備期間にするべきことを確認していきましょう。

出展1年~6か月前

この段階は展示会への「出展」を検討する時期になります。

展示会に出展する目的・目標を決める

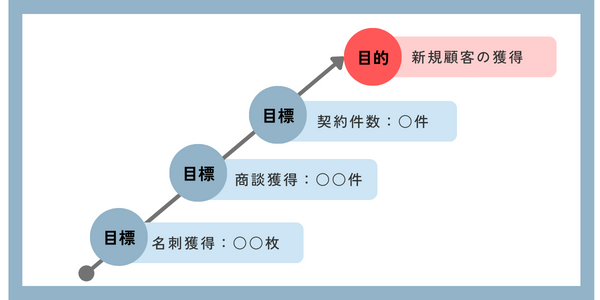

そもそもなぜ展示会に出展するのか、その目的・目標を決定する必要があります。漠然と出展するのと、しっかり目的を持っているのとでは、その結果が異なります。

つまり出展の目的という明確なビジョンが決まっていると、スムーズに作業を行いやすいだけでなく、準備を行うメンバー間における認識の食い違いを防げます。

<展示会出展の目的例>

展示会出展の目的には、新製品の周知・アピール、新規顧客の獲得、既存顧客との関係性強化などがあります。

「なぜ展示会に出展する必要があるのか」を明確にすることで、その目的を達成するために必要な準備がしやすくなります。

<展示会出展の目標例>

目的が決まったら、それを達成するための目標も設定しておきましょう。例えば、新規顧客の獲得が目的であれば、どれくらいの顧客を獲得したいのか、そこから商談を何件とりたいのかなど数値目標を定めておくという事です。

出展6か月前

出展6か月前になると、実際に展示会への申し込みやブース出展場所の決定を行います。

展示会に申し込む

展示会出展への目的・目標が定まったら、実際にその目的を果たせる展示会を選び、申し込みます。

展示会といっても、企業向けのものやエンドユーザー向けのものもあります。展示会のテーマと来場者の傾向を把握した上で展示会へ申し込みましょう。

ブースの場所を決める

展示会への参加申込が受理されたら、次は具体的なブースの場所を決めます。展示会によっては主催者側から割り振られる場合もありますが、自社で選べる場合はより多い集客が見込める場所にします。

例えば、壁際や出入口付近など、人通りが多く目につきやすい場所がおすすめです。ブースはくじ引きや申し込み順などさまざまですので、決定方法に合わせて早めの対応を心がけましょう。

出展5か月~2か月前

出展が決まったら、具体的なブースの作成準備に取り掛かります。この時点で展示会まであと数か月という段階に入っているため、ここからはより効率良く、スタッフ全員で連携しながら作業を進めましょう。

①スケジュールを調整する

まずはどのような段取りで準備を進めていくのか、スタッフ全員でスケジュールの調整と打ち合わせを行います。いつまでにブースの装飾やレイアウト、ノベルティ、スタッフの配置などを決めるかを周知しておくことが大切です。

②出展の手続きをする

展示会へ参加申し込みをすると、後日主催者から出展に関する提出書類の送付や出展料の振込について案内が来るのが一般的です。

展示会によっては申し込みと同時に書類提出を求められる場合もありますが、このあたりは主催者によってさまざまです。後から追加の手続きが必要な場合は、締め切りまでに不備なく提出するようにしましょう。

③ブースのレイアウトを決める

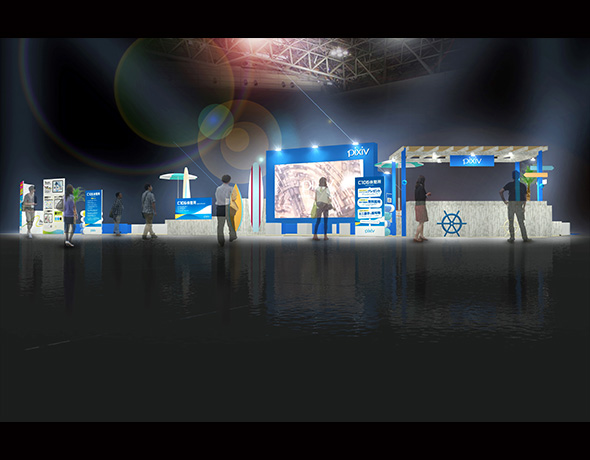

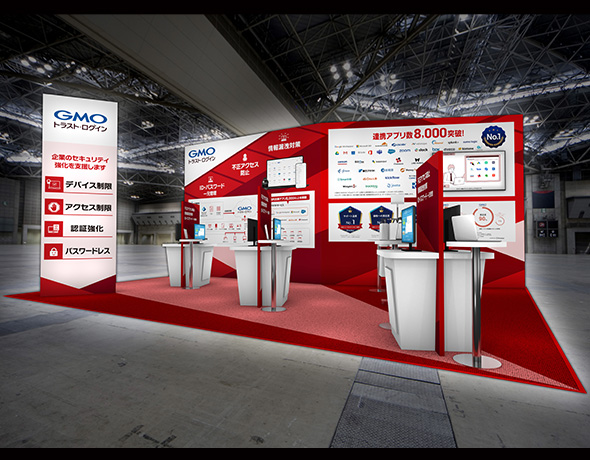

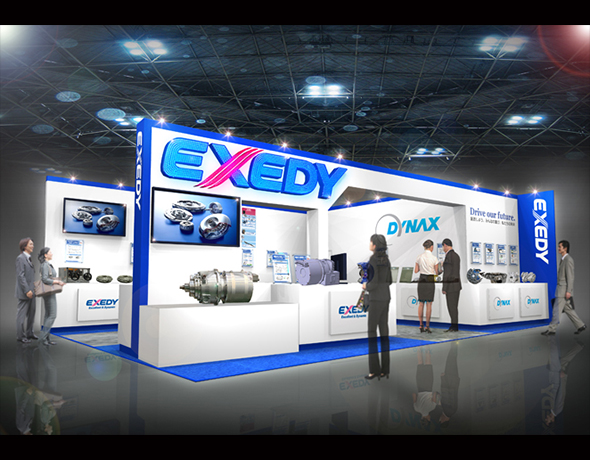

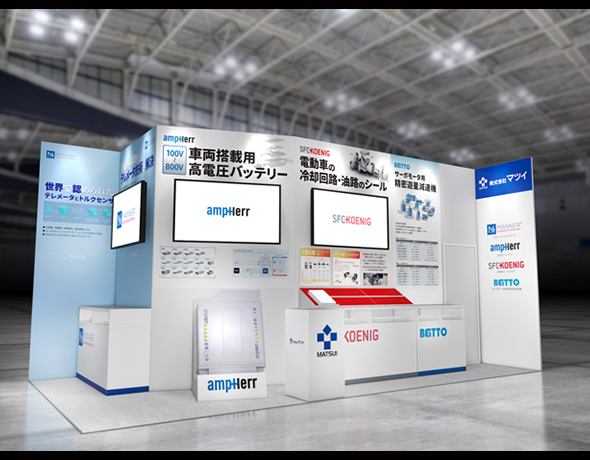

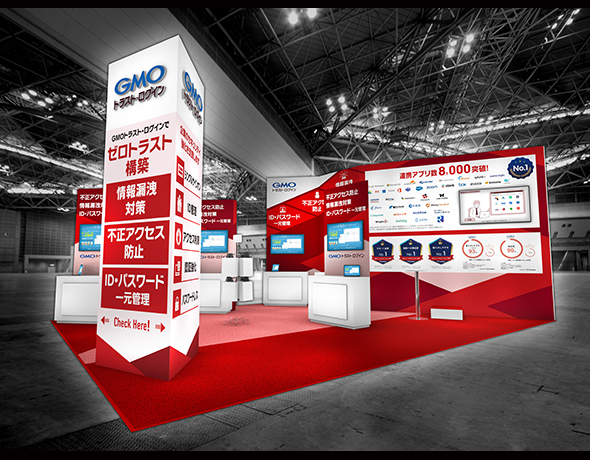

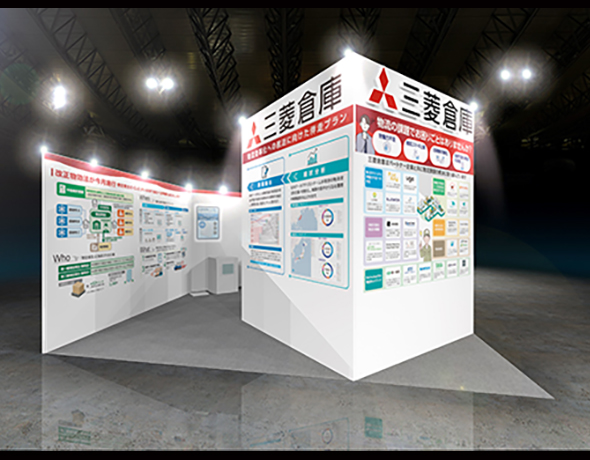

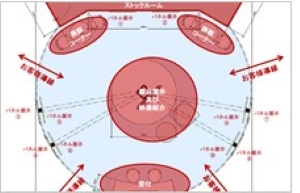

展示会出展の成功を左右する要素のひとつがブースです。

ブースに立ち寄ってもらい、スムーズにサービス・商品を見てもらえるように、来場者の動線を意識したレイアウトを検討します。

より詳しい展示会のブースレイアウトについては、以下のリンクをご覧ください。

>>集客できる展示会ブースのレイアウトについて徹底解説

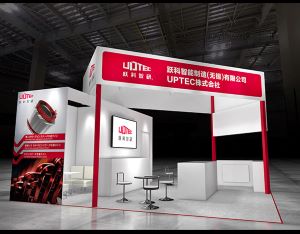

④ブースのデザイン・装飾を決める

その次に、展示するサービス・商品のコンセプトに合わせて、ブースのデザイン・装飾のイメージを決めます。

ブースの装飾が違うだけで、ブースそのものの雰囲気や印象が変わり、集客にも大きく影響する可能性が高いです。

より詳しい展示会のブース装飾については、以下のリンクをご覧ください。

>>【集客を成功させる】展示会ブースデザインのポイントや種類を詳しく解説!

⑤展示会ブース制作会社を決める

ある程度具体的なブースの装飾やレイアウトのイメージが固まったら、依頼するブース制作会社を決めます。資材調達や設計、設営などは専門の業者に依頼する方が、より上質で理想に近い作りに仕上げることができます。

出展経験がなく、自社でレイアウトやデザインのイメージが湧かない場合も、制作会社に相談すれば、目的に合わせたブースを提案してもらえるので、安心してください。

時間に余裕がある場合はコンペを実施し、ベストなブース制作会社を選べると良いでしょう。

ブース制作の費用な流れについては、以下の記事をご覧ください。

>>【事例10選】展示会ブースの設営をするには?流れや費用なども紹介

⑥展示会で配布するノベルティを決める

展示会ではブースに来た方へ向けてノベルティを配布することをおすすめします。ノベルティがあることで、ブースに立ち寄る意欲が高まるだけでなく、展示会後も来場者へ印象づけることができます。

ものによっては手配に時間がかかることもあるため、余裕を持って品目を決定し、業者へ発注します。またノベルティだけでなくリーフレットなどのその他の販促ツールもあわせて準備を進めておきましょう。

より詳しい展示会のノベルティについては、以下のリンクをご覧ください。

>>展示会でどんなノベルティを配布すれば良い?効果・選び方・おすすめを紹介

⑦ブースへの集客方法を決める

ブースへの集客方法も計画しなければなりません。

当日の呼び込みだけでなく「事前案内」をすることでブースへの集客効果は高まります。

見込み顧客へ案内を送る、DMを送る、ホームページで告知するなど、どのような方法で告知するのか計画しておきましょう。

より詳しい展示会の集客については、以下のリンクをご覧ください。

>>展示会の集客を成功させる方法!「事前準備・当日運営・事後フォロー」別に詳しく解説

⑧当日のスタッフの役割を決める

集客方法と重なる部分でもありますが、当日の現場スタッフの役割も決めましょう。効率よくスタッフ全員が動けるように、予めそれぞれに役割分担しておくとよいです。

例えば、ブースでの商品説明担当、集客担当、製品のデモ・実演担当、アンケートや顧客との連絡担当などです。

また、各自が小休憩を取れる時間も考慮して計画すると、互いに余裕が生まれて集中が途切れることなく、ベストなパフォーマンスが発揮できます。

出展2か月~1か月前

出展2か月~1か月前まで迫ってくると、実際に物品の手配や流れを確認する必要があります。

この段階では、既にブース装飾の仕様やノベルティなどの決定事項はほぼ完成しているはずです。後は、当日の手配といった細かなすり合わせを行います。

当日の搬入・搬出の手配をする

当日の搬入・搬出の手配を行います。輸送の依頼はもちろん、何時に会場に物品が届くかの把握や物品数や搬入物などに間違いがないかをチェックしながら確認しましょう。

当日は他企業の搬入・搬出の業者もたくさんいるため、時間に余裕を持った依頼を行い、焦らずに準備できるようにしてください。

顧客に案内状を送る

既存顧客や見込み顧客に案内状を送ります。早すぎると忘れてしまう可能性があり、遅すぎると相手の予定が埋まってしまう可能性があるため、1か月半~3週間前を目途に案内状を送りましょう。

展示会2日前|出展ブースの設営①

ブース設営は通常展示会の2~3日前から可能になる場合が多いです。そのため、まずブースの設営を行う際は、基礎的なブース本体工事や電気工事などを済ませてしまいます。

そして、計画したレイアウト通りに物品を配置した際に、問題なく電気を配線できるか、不具合は生じないかを確認しましょう。

展示会1日前|出展ブースの設営②

展示会1日前には、前日に準備した照明や展示物、物品のレイアウトが整っている頃です。

照明が暗いまたは明るすぎないか、装飾が見にくくないかなど、来場者の目で見たときの感じ方を確認します。

特にブースを少し遠くから確認してみると、近くでは気づかなった部分が見えてくることがあるため、スタッフ同士で声を掛けながら確認しましょう。

パンフレット・カタログの設置など細かい準備も完了したら、ブースは完成です。

2.出展が終了した後にするべきこと

ここまで、展示会の「前」に行うべきことをご説明してきましたが、最後に出展「後」にすべきことについてもご紹介します。

展示会終了|当日

展示会が終了した後も、まだするべきことは残っています。展示会が終わっても気を抜かずに、最後までしっかりとやり遂げましょう。

ブースの片付け

展示会が終わったら、速やかにブースの片付けを行います。ゴミなどは主催者側の指定通り、分別したり、持ち帰ったり、規則に従って行いましょう。

ほとんどありませんが、ブースの片付けが不十分な場合、運営側から次回の展示会への参加を禁止にされてしまう可能性もゼロではありません。

在庫品の確認

ノベルティや物品など在庫の確認を行い、過不足がないかを確認しましょう。残り数を把握することで、今後の展示会での準備数の目安にもなります。より無駄のない準備をするためにも、今後に活かせる部分はしっかり確認してください。

展示会終了|後日

展示会終了後は展示会の「振り返り」を必ず行いましょう。

出展で得た情報の整理と報告

スタッフそれぞれが得た情報を整理、集約します。

獲得した名刺情報は管理システムへ登録する、リスト化するなど、社内で管理・共有するようにしましょう。

費用対効果の確認

費用対効果とはある計画に対して要した費用(コスト)に対して、得られた効果がどの程度であったかを示す指標です。

例えば、「今回の展示会の準備ではこれだけの費用が掛かったが、その分これだけの集客が得られ、新製品に対する売上にこれだけの貢献をした。」といった評価を行うことで、その展示会出展が成功したのかを確認できます。

改善点を洗い出す

今回の展示会での改善点を洗い出し、次回の出展に活かしましょう。

「集客率が悪かった、スタッフ不足で来場者をスムーズに案内できなかった、思ったよりも新製品によい感触を得られなかった」など反省すべき点があると思います。

スタッフ全員で感じたことを率直に話し合い、展示会を振り返ってみましょう。

展示会後のフォローは必ずしよう

展示会後は振り返りに加えて、来客者へのフォローを忘れないようにしましょう。そのままアプローチせずにいると、せっかく獲得した顧客にも覚えてもらえない可能性があります。

展示会後にアポの打診を行う、追加の資料を送付する、メルマガやDMを送るなど、さまざまな方法で顧客とのコンタクトを継続します。

より詳しい展示会後のフォローについて知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

>>展示会後フォローの方法を紹介|フォローの種類や商談獲得のためのポイント

3.まとめ

今回は展示会の準備をテーマに、事前に行うべきことを解説しました。展示会は自社をアピールし、顧客を獲得する絶好の機会です。そのチャンスを逃さないためにも、万全の準備をしましょう。

- <展示会準備のポイント>

- 最初に展示会へ出展する目的・目標を明確にする

- 展示会への申し込み・条件のよいブース場所を確保する

- 出展が決まったら、ブースのコンセプトをもとに具体的なデザインやレイアウトを決める

- ノベルティや当日の動きなどの集客・対応方法の計画を練る

- 当日余裕を持てるように、事前に搬入・搬出の手配などを業者と確認しておく

- 来場者の視点でブースを見たときに不備がないかを確認する

KBIでは展示会出展をトータルでサポートしておりますので、ブースや集客に関してお気軽にご相談ください!

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!