【集客を成功させる】展示会ブースデザインのポイントや種類を詳しく解説!

展示会に出展するにあたって、ブースのデザインは成功を左右する非常に重要なポイントです。

単に出展すれば効果が得られるというわけではなく、いかに自社のブースに立ち寄ってもらえるかが集客のカギを握っており、それにはブースのデザインが大きく影響するからです。

来場者の多くはブースの第一印象で「興味を引くものがあるか?」「自分にとって有益な情報があるか?」を判断します。

つまり、ブースに足を運んでもらうためには一瞬で来場者の心を惹きつけるデザインや、訴求力のあるキャッチコピーなどが必要です。

この記事では、展示会のブースデザインについて、展示会の種類別のデザインの特徴や押さえておくべきポイント、装飾事例などを詳しく解説します。 ブース設営の基本と来場者の心を掴む工夫が分かる内容になっているので、集客を成功させるブース作りの参考としてご活用ください。

【CONTENTS】

1.展示会ブース設営の流れ

展示会のブースを設営するためには、いくつかの工程があります。

ブース設営を段取りよくこなすことにより、準備に余裕がうまれ、より良いレイアウト、より良いアピールポイントなどを考えることもできるので重要です。

ブース設営(準備)の流れ

ブースが実際に形になるまでの流れは以下の通りです。

①出展の目的・目標を決め、予算などを調整する

目的を明確にして、出展する商品やサービスを選定します。

ブースに関わる予算も決めておきましょう。

②展示会装飾会社を決め、デザインや見積もりなどの打ち合わせを行う

出展のコンセプトや商品の特徴などを伝え、ブースのデザインを固めます。

自社で対応する場合は、資材や施工の手配など細かい対応準備が必要です。

③会場でのブース設営

展示会装飾会社がブースに必要な資機材をそろえ、会場で組み立てが行われます。

当初想定した自社の希望と求めるイメージが再現できるているかや、準備物に抜け漏れが無いよう、展示会装飾会社と自社との役割分担など事前に入念な打ち合わせをしておくことが重要です。

ブース設営(組み立て)の流れ

当日に向けた設営の流れは、大きく分けて次の4工程となります。

このうち ①~③は展示会装飾会社が、④は自社で対応するのが一般的です。

①機材、資材の搬入

ブースを施工するための資材や什器、音響や照明設備、ディスプレイや接客用のテーブルや椅子など必要な機材を搬入します。

自社で手配する場合、業者が複数になるので搬入の時間帯などをずらして混雑を避けましょう。

②ブースの施工

必要な機材や資材がそろったら自社の出展区画内にブースを施工していきます。

総合的なデザインやレイアウト、動線の基礎になるだけでなく、来場者に対する安全性も確保する必要があります。

③ブースの装飾

音響や照明をはじめ、タペストリーやディスプレイなど細かい調整を行います。

他のブースとの兼ね合いや、音量や照明の制限などイベントのルールも確認したうえでの調整も必要です。

④商品などの展示

ここまでで、商品をアピールする土台はできあがっています。

自社の商品やサービスを最高の状態でアピールするために細部まで調整しながら展示していきましょう。

展示会のブースについては、こちらでも詳しく解説しています。

>>【事例10選】展示会ブースの設営をするには?流れや費用なども紹介

2.デザインの前に決めておく「レイアウト」について

ブースの具体的な装飾やデザインを決める前に、レイアウトを決める必要があります。

展示会のテーマや自社の出展目的、商品の種類にマッチしたレイアウトでないと、展示会の効果を最大化することができません。

出展が決まったら、目的を明確にして主力でアピールする商品を決め、レイアウトを考えましょう。

レイアウトには、以下の4つのパターンがあります。

- 対話スペースを確保した商談型

- 展示をメインとした商品展示型

- 椅子を並べて司会がミニイベントを進行するセミナー型

- 商品の試食や試用などができる体験型

どのパターンが自社の目的の達成に適しているのかと、小間の広さや会場内での立地、予算なども合わせて考慮する必要があります。

これら様々な条件について検討し、来場者に商品の良さが伝わるレイアウトを決めていきましょう。

初めて出展するような場合には、なかなか自社で検討していくのはハードルが高いので、外部の展示会装飾会社にアイデアを出して貰うのも効果的です。

ブースのレイアウトに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

>>集客できる展示会ブースのレイアウトについて徹底解説

3.展示会の種類別|ブースの特徴と見せ方

展示会のテーマやアピールしたい商品の種類によって、集客効果のあるブースの特徴は異なります。

ここからは、先ほどご紹介した4つのパターン別のブースの一般的な特徴と、見せ方を解説します。

商談型

商談型は、スタッフと来場者がじっくり対話できるスペースに重点をおいたレイアウトのブースです。

既に社名やサービスの知名度があり、ブースに訪れる来場者の見込みもある場合などに有効です。

来場者にとって落ち着いて話を聞くことができる点が最大のメリットで、質問や相談がしやすいため商品に対する理解が深まり、顧客満足度を高める効果があります。新規顧客はもちろん、既存顧客ともしっかりと対話することでより深い関係を構築することができるでしょう。

商談型ブースの見せ方

商談型のブースは目を引くデザインでありながらも、落ち着いて相談ができる印象を与えることが大切です。

ブースの背景や壁面などに企業のロゴを分かりやすく配置し、ブース内は椅子や机を用意して来場者と対話ができるスペースを作りましょう。

商品展示型

商品展示型のブースは、店舗のように商品をディスプレイすることで商品の魅力を際立たせ、効果的に販売や宣伝を行うことができます。

なるべく多くの来場者に商品を見てもらいたい場合に適しており、商品やサービスの種類によって様々な展示方法が存在します。

商品を大々的にアピールすることで流動客の目にも止まりやすく、照明や映像などの視覚効果で商品を印象付けることができるレイアウトです。

商品展示型ブースの見せ方

商品展示型のブースは、いかに商品を魅力的に見せられるのかが集客のポイントです。展示会場内でのブースの立地から来場者の動線を考え、通路に面した位置や目につきやすい場所に商品をディスプレイしましょう。

鮮やかな色味やキャラクター、立体的な展示やデザイン性の高い什器、演出照明など来場者の興味を引く仕掛けを施し商品をアピールします。

商品とともに、魅力を伝えるキャッチコピーや分かりやすい特徴などを提示しておくと、より効果的です。

セミナー型

セミナー型のブースは、プロジェクターや大型モニターを用いて多くの人に商品やサービスの説明をするのに適したブースです。

一度に多くの人に情報を伝えられるメリットがあり、大きなスクリーンでの視覚効果と、マイクなどを使った拡声効果で注目を集めることができます。

また、ある程度のギャラリーがいると遠くからでも来場者の注意を引くことができ、さらに人を集める効果が期待できます。

セミナー型ブースの見せ方

セミナー型のブースでは、紹介する商品やサービスが見やすいレイアウトであることが重要です。

セミナーを行うステージの高さや広さ、ブース内での位置など来場者の目線を考慮して配置する必要があります。

プロジェクターや看板など、何について説明しているのかが瞬時に分かる視覚的なアプローチも大切です。

また、動きのあるサービスを紹介する場合やセミナー参加人数が多数になる場合には、ブース全体にも相当の広さが必要になることも考慮しましょう。

体験型

体験型のブースは、来場者に実際に体験してもらうことで商品やサービスの魅力をアピールすることを目的としたブースです。

試用品や実演などを通して商品やサービスの特徴や価値が分かりやすく伝わるというメリットがあり、来場者も事前に体験することで購入や契約に対する不安が軽減されます。

体験型ブースの見せ方

体験型のブースは、来場者が立ち寄りやすく、“新しいモノやコトに触れることができる”機会を分かりやすく伝えることが重要です。

目を引く演出や「実演中」「体験できます」といった文言は体験型ならではのアピールポイントで、流動客の興味を引くことができます。

なお、体験コーナーと商談や対話を行うスペースを取るためには、広さに余裕のあるレイアウトをおすすめします。

4.木工ブースとシステムブースの違い

展示会で設営されるブースの構造には大きく「木工ブース」と「システムブース」の2種類があります。

素材だけでなく製作コストやメリット・デメリットにも違いがあるため、それぞれの特徴を理解して自社の目的や商品に適したブースの構造を選ぶ必要があります。 ここでは2種類のブース構造について解説します。

木工ブース

木工ブースは、ベニヤなどの木材をベースに、壁紙やパネルを貼って作られます。

展示会で見られるブースにおいて、最もポピュラーなスタイルのものです。デザインに合わせて複雑な形でのカットやカラーリングを施すことができるため、自由度が高く細部までこだわりを表現できることが最大のメリットです。

イメージ通りのブースを作りたい場合やオリジナリティを出したい場合には、表現の可能性が広がる木工ブースが適しています。

デメリットとしては、システムブースよりコストがかかる傾向にある点と、製作に準備期間が必要になる点が挙げられます。

余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。また、撤去の際には廃材となる部分があるため処分方法なども事前に決めておく必要があります。

システムブース

システムブースは、形の決まったシステム部材といわれるパーツを組み合わせて作られるブースです。

アルミ製のモジュールが決まった既成のフレームやパネルなどを構造として再利用するので、木工ブースと比べるとコストを抑えることができ、製作時間も比較的短縮されます。

設置も簡単で、手間暇の面でメリットの多いシステムブースですが、大きさや形・種類は制限されてしまうため、デザインの幅が狭まる点を押さえておきましょう。 オリジナリティーや他社との差別化が求められる場合には、プラスαの装飾を工夫する必要があります。

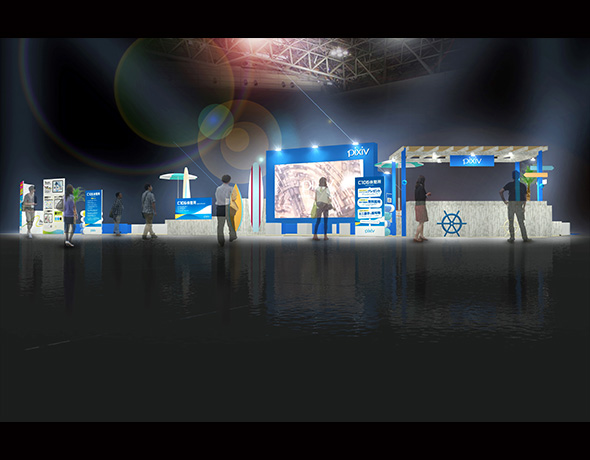

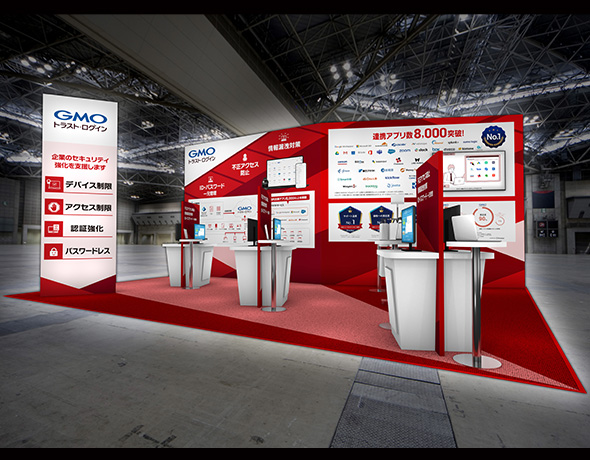

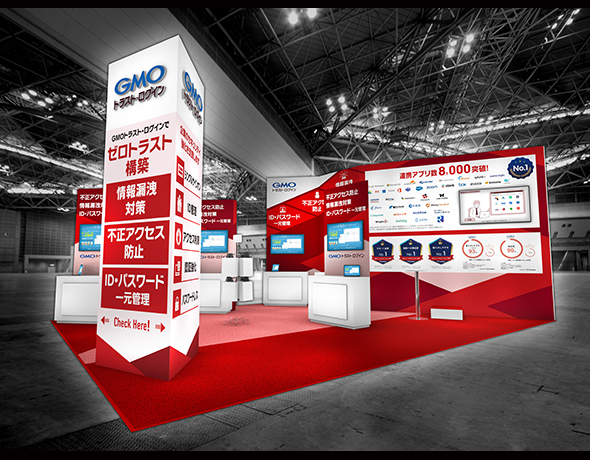

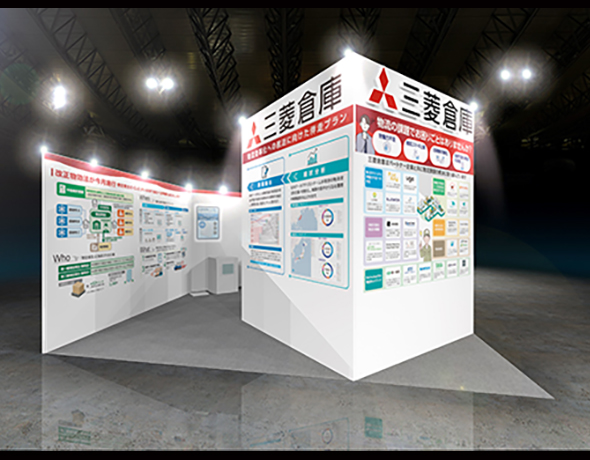

▼弊社クライアントさまのシステムブースと木工ブースの事例

(左:システムブース、右:木工ブース)

5.展示会ブースデザインのポイント

展示会ブースのデザインを決めていくにあたって、押さえておくべきポイントがあります。

来場者を惹きつけ、商品の魅力を最大限に伝えることができるブースを作るためにも、事前にしっかり確認しておきましょう。

目的と目標を明確にする

ブース作りはカラーやデザインを決めることからではなく、目的と目標を明確にすることから始まります。

なぜなら、目的や目標によって最適なブースデザインというのは全く違ってくるからです。

例えば「特定の商品の販売促進を目的としたブース」と「多くの人に社名を認知してもらうことを目的としたブース」では、目につく場所に展示するものや効果的なパネル・ポスターも異なります。

どんなブースをイメージすればよいかを掴むためにも、まずは目的を明確にすることが大切です。

そして、仮に「新規顧客の獲得が目的」の場合には「新規契約〇件」などの具体的な目標を決め、目標達成のためのプロセスを考慮したうえでどんなブースが必要になるのかを検討しましょう。

「小間位置」や「動線」を考える

ブースデザインを決めるにあたり、小間の間取りや展示台の配置などのベース部分は、特に以下の3点を意識してレイアウトすることが重要です。

- ブースの立地

- 来場者の動線

- ブース内の空間

それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

ブースの立地を考慮する

ブースの立地はブースのデザインを大きく左右するポイントです。

「入口やメイン通路など人通りのある場所はどこか」という点と、「人の流れ」を考慮する必要があります。

例えば、入口の近く、メイン通路に面している、トイレ・休憩スペースの近く、人気のブース周辺は人が集まりやすい場所です。

そのうえで来場者の動き・流れを考慮し、展示台やパネル、看板などの配置を検討します。

仮に狭い通路や人通りが少ないような不利な立地の場合は、より目を引くようなデザインや装飾が求められるでしょう。

集客しやすい動線を作る

ブースのデザインを決めるにあたって、来訪者の動線を想定しましょう。

まずは入り口やブースの中心など、目につきやすい場所に目玉商品やキャッチコピーなどを配置して集客を促します。

そして、お客様が展示物や看板などを見て興味を持ったタイミングで、スムーズに入れるような位置に入り口を作りましょう。

通りがかりに商品やサービスが気になったとしても、ブースの入り口が分かりにくかったり、出口と一緒になっていて混雑していたりすると、来場者はそのまま流れていってしまいます。

さらに、ブース内も「興味を持続させる仕掛け」や「迷わずに移動できる案内板」など、来訪者を離れさせない工夫が必要です。

快適な待合・商談スペースを用意する

来訪者がブース内を快適に過ごせることも意識して空間のレイアウトを考えましょう。

広くて開放的なブースは立ち寄りやすい印象を与えますし、他の来訪者と余裕のある距離感で商品や展示物を見ることのできる広さは必要です。

過ごしやすい空間を提供することで来訪者の滞在時間が長くなるため、商品を見たりスタッフと対話をしたりといった時間も多く持つことができます。

また、商談スペースは落ち着いた雰囲気で話をすすめることができるよう、通路や展示台とは一定の距離をとりましょう。

必要に応じたパーテーション設置などのプライバシー確保も、お客様が安心して相談するための重要なポイントです。

「デザイン」や「グラフィック」を考える

来場者は、展示された商品だけでなく外観から受ける印象も含めて、ブースに興味を持ちます。

来場者の視覚に訴えるためのデザインやディスプレイなど、集客のための印象効果を最大限に発揮するために、次のポイントを押さえましょう。

ブランドの一貫性を保つブースデザインにする

ブースのデザインが与える印象は、企業やブランドのイメージにも大きく影響します。自社のイメージやアピールしたい商品に合ったカラーリングを意識することで統一感が生まれ、社名やブランドイメージをより深く印象づけることができます。

看板やポスターなどの文字のフォントや装飾も同様で、ブランドのイメージや、出展している商品にマッチしたものを採用し一貫性を持たせることが重要です。

目を惹くデザインやディスプレイを意識する

広い展示会場かつ競合企業も多い中で集客をするには、遠くからでも分かりやすいデザインや、空間を利用した立体的なディスプレイなど見せ方を工夫する必要があります。

ただし、単に派手に飾るだけではブランドや商品のアピールにはつながらず、集客には結びつきません。来場者や自社のターゲット像をよく理解し、適切なデザインやディスプレイで効果を最大化することを目指します。

シンプルかつ明確に伝わるキャッチコピー

簡潔なワードのキャッチコピーは、商品やサービスの魅力を表現する有効な方法です。

ブランドや商品の魅力が一目で伝わるようなキャッチコピーを掲げることで、来場者の興味をそそり、集客へとつながる可能性も高くなります。

無駄に長いキャッチコピーは読まれずにスルーされるばかりか、パネルやポップに必要のない情報が散見されると見栄えも悪くなり逆効果です。

伝えたいことを詰め込み過ぎず、シンプルに表現しましょう。

グラフィックやデジタルコンテンツを活用する

グラフィックをはじめ様々なデジタルコンテンツやBGMなどを活用して、視覚や聴覚に訴えかけることで集客効果やブース内での滞留率のアップも期待できます。

例えば、大きなモニターを設置して商品の映像を流せば、流動客の目を引くことができ、遠くまでブースをアピールすることが可能です。

商品やサービスの説明動画などは、スタッフが応対できない時にも情報を伝えることができ、来訪者の疑問や不安の軽減に貢献してくれます。

ブースの照明を工夫する

ブースの照明を工夫することで、展示している商品やブース全体のイメージは大きく変わります。

快活で明るい印象を持たせたい場合は昼白色や昼光色、ムードある雰囲気を作り上げたい場合は電球色を採用するなど、出展する商品や自社のイメージとも照らし合わせて決める必要があります。

アピールしたい商品やブランドの魅力を、より印象的に伝えることができるような照明効果を狙いましょう。

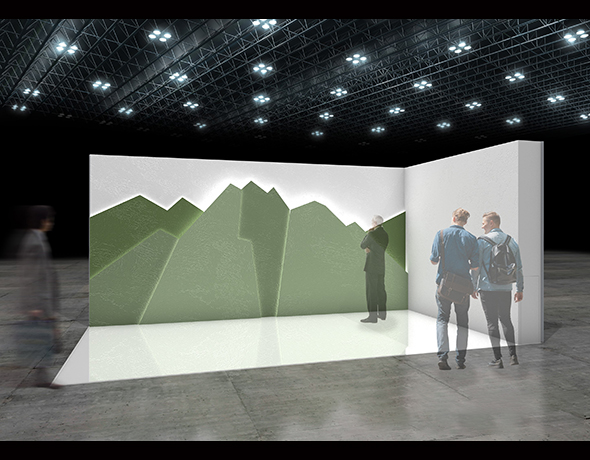

展示会のトーンやマナーを考慮した配色にする

ブースデザインを決める際には、展示会のトーンやマナーを考慮することも忘れてはいけません。

トーンとマナーは一般的に「トンマナ」と略されることもあり、配色やフォントなどデザインに統一感を持たせることを意味しています。

色は、可愛さを表現したい場合はピンクやパステルカラー、高級感を演出したい場合は白や黒、といったように与える印象にそれぞれ違いがあります。

例えば、展示会のテーマが「エコ」や「リサイクル」の場合、カラフルで派手すぎるブースは不相応な印象を与え、悪目立ちする可能性があります。

白や緑や青など、爽やかな印象を与えるカラーを目立たせることが望ましいでしょう。

ブースの配色は展示会のテーマも考慮したうえで、商品や自社のテーマカラーなど、ベースとなるカラーを決めることが重要です。

また、配色が多すぎるブースは商品のイメージが伝わりにくく、多くのブースが集まる展示会では埋もれてしまいます。

良い意味で目立つ魅力的なブースになるよう、配色やデザインに気を付けましょう。

ブースの細かいところまで気を配る

ブース作りではレイアウトや配色などの大まかな部分だけでなく、パンフレットの什器や商品、ノベルティの管理場所など細かなところまで考慮する必要があります。

開放的で快適な空間を提供するために、ブース内の清潔感を保つ工夫は欠かせません。

パンフレットなどの印刷物はデスクやカウンターに配置するだけでは乱雑になりがちですが、専用のラックや什器を活用するとスッキリします。

商品のストックやノベルティなどの場所をとるものは、展示台の下にスペースを作ったり、控えスペースを確保するなど、見せない工夫をしましょう。

6.展示会ブースデザインの注意点

ブースデザインを決めていく際の注意点を解説します。

派手にしすぎない

展示会ではブースを目立たせることが重要ですが、奇抜すぎるデザインや派手な配色のブースを作っても集客効果は期待できません。

悪い印象をあたえてしまうブースは敬遠され、その印象が商品だけでなく、企業やブランドのイメージに影響することも考えられます。

目立つことは重要ですが、イメージを損ねてしまわないように注意しながら、オリジナリティを表現していくことが大切です。

開放的な空間を作る

ブース内は商品の展示や商談スペースの確保、集客のためにパネルの設置など…、様々なものを盛り込みたいところですが、小間の広さとのバランスにも配慮が必要です。

狭く雑多な雰囲気のブースでは、せっかく商品に興味を持ってくれたとしても立ち寄りにくく来場者が流れてしまう可能性があります。

何組かの来訪者が滞在しても窮屈な印象を与えず、開放的で足を踏み入れやすい空間作りを意識しましょう。

訴求ポイントを分かりやすく

「社を挙げての一大イベントだから…。」と、あれもこれもと商品を展示したり、キャッチコピーやコンセプトなどを掲示しすぎるのは一般的には逆効果です。

情報を詰め込み過ぎると何を伝えたいのかが分かりにくくなり、結果的にターゲットに何も刺さらないブースになってしまいます。

出展の目的を明確にしてアピールしたい商品を絞り、分かりやすい表現を重視しましょう。

7.展示会ブースデザインの装飾事例5選

ここでは、展示会でのブースデザインの装飾事例を5つご紹介します。

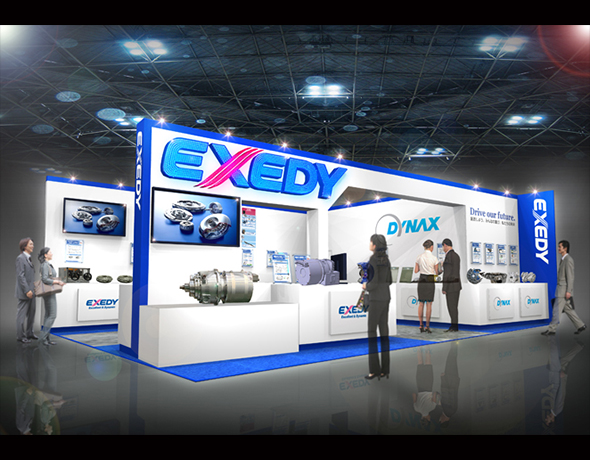

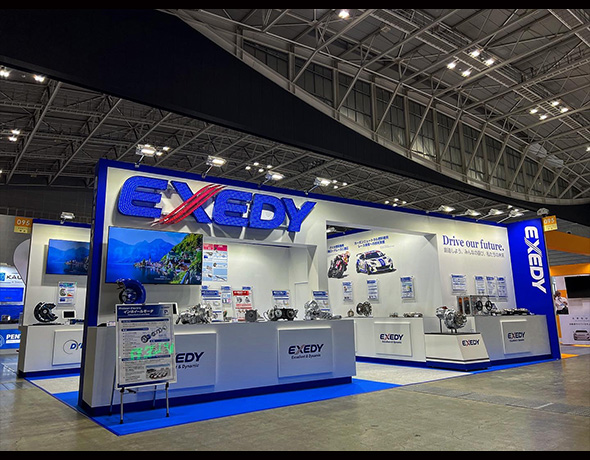

株式会社エクセディ

自動車の駆動系部品などを生産するエクセディが取扱い商材や新商品のPRなどを目的に出展した際のブースです。

エクセディのロゴカラーである青を基調とした商品展示型のブースで、会場のレイアウトから来場者の動線を意識した設計になっています。

ブース内は通路を広くとり、多くのお客様が訪れても余裕をもって回遊できる開放感のある空間に仕上げました。展示台下部や壁面サイドにもロゴをデザインし、どの角度からも社名をアピールできる工夫を施しています。

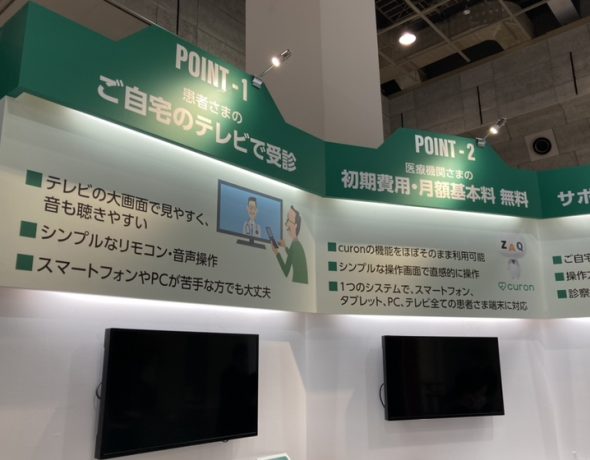

J:COM株式会社

愛らしいキャラクター「ざっくぅ」でおなじみのJ:COMが、オンライン診療サービスの認知拡大を目的に出展した際のブースです。 認知度があり、ポップで親しみやすい印象を与えてくれるざっくぅをアイキャッチにし、企業ロゴ、キャッチコピーが並ぶデザインになっています。

サービスの概要を分かりやすく伝えており、その場で実際に体験できるデモ展示でさらに理解を深める仕様になっています。

株式会社グラング

賃貸仲介業を営むグラングの出展目的は、自社製品のPRと社名の認知度向上であるため、社名ロゴを重点的に押し出したデザインのブースです。

上部や壁面など数ヵ所にロゴをデザインし、より効果的に訴求できるようライトアップも工夫しています。

ロゴを強調しながらも白と黒をベースにシックな色味を採用しており、落ち着いた雰囲気を演出。 商談スペースもじっくり対話ができる空間になっています。

株式会社識学

組織コンサルティング事業を営む識学のターゲット層は経営層や管理職であるため、高級感のあるブースデザインを意識しました。

「大手企業人事担当者様必見!」と明確に表記することで、狙ったターゲットの興味を引くことができます。

内部は落ち着いて対話ができる商談型のブースとなっています。

他のお客様と十分な距離を取る形で、商談スペースが複数配置されています。

パネル外側には自社の事業内容や出版本を展示し、サービスと社名の認知度向上を図ります。

シオノギファーマ株式会社&Pharmira株式会社

シオノギファーマと、その子会社であるPharmiraが揃って事業PRや認知度・企業プレゼンスの向上を目的に出展した際のブースです。

空間を大胆に使った高さのあるデザインで遠くからでも認識しやすく、ドーナツ型の看板は全方向をカバーしながら、ひときわ存在感を放っています。

シオノギファーマはロゴの赤を基調としたセミナー型ブースです。

内部の様子が視認できるよう、展示パネルの高さや形状に配慮しています。

Pharmiraも企業のイメージカラーの黄色をベースに、2社で統一感のあるデザインに仕上がっています。

8.まとめ

ここまで、展示会におけるブースの種類や特徴、デザインについてのポイントなどを解説しました。

展示会におけるブースは“企業の顔”です。

そしてブースが来場者に与える印象は出展している商品だけでなく、企業やブランドのイメージにも影響することがあります。

自社の目的を達成するために、どんなデザインやアピールの方法が最適なのかをしっかりシミュレーションしましょう。

企業やブランドを知ってもらう、商品やサービスに興味を持ってもらう、多くの人との信頼をつなぐ…。展示会のブースが新たな可能性の入り口になるかもしれません。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!