展示会の集客を成功させる方法!「事前準備・当日運営・事後フォロー」別に詳しく解説

展示会は来場者に自社を売り出す絶好の機会といえます。しかし、「他社のブースに比べると集客が思わしくなかった」、「あまり来場者へアピールすることができなかった」といった失敗談もよく耳にします。

そこで本記事では、展示会を実りあるものにするため、一番大切な「集客」について説明していきます。

【CONTENTS】

1.展示会で「集客に失敗する」理由

展示会を成功させるには、第一に「集客」が鍵になります。なぜならブースを製作しても、来客者がブースに立ち寄ってくれなければ意味がないからです。

では、どのようにすれば集客を成功させられるのか?という疑問を解決するために、まずは集客に失敗する理由について考えてみましょう。

①「出展すること」だけが目的になっている

特に展示会への出展経験が少ない企業が陥りやすい失敗は、「出展すること」だけが目的になっていることが多いです。

展示会担当者が出展することで頭がいっぱいになってしまい、出展内容は充実していても来場者の集客にまで意識が向いていないということがあります。

出展する本来の目的を明確にし、ブースの準備はもちろん、集客のための工夫や情報配信なども併せて行う必要があります。

②事前準備が不十分

集客に失敗する原因の二つ目として、事前準備が不十分なことが考えられます。前の章でお伝えしたように、展示会は出展することだけでなく、来場者に興味を持ってもらえるように積極的にアピールすることが大切です。

具体的にどのような準備が不足している場合が多いのかを確認していきましょう。

事前の集客ができていない

準備不足のひとつとして、事前の集客ができていない場合があります。自社が展示会に出展する、という事実をそもそも知らなければ、せっかく自社に興味がある方でもブースには足を運んでくれません。とりあえず出展すれば何とかなるという考えではなく、きちんと事前集客の内容も検討しましょう。

競合他社との差別化ができていない

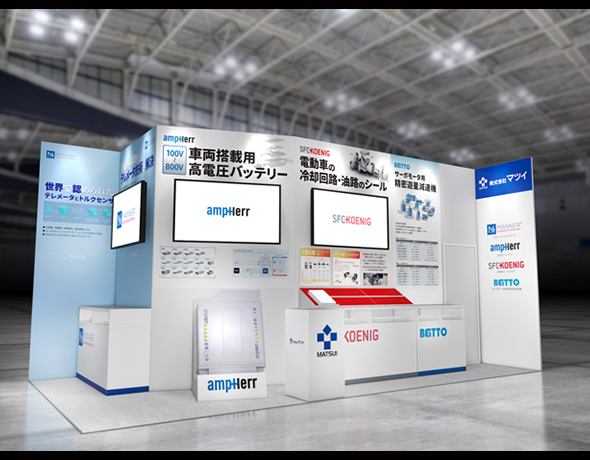

展示会は大規模なものだと数百もの企業が参加することがあります。そのため、多くのブースがある中から、来場者に立ち寄ってもらうためには他社との「差別化」が必要になります。

何かしらの他社との差別化要素がなければ、人通りが多いブース位置でも無い限り、来場者を惹き付ける事は簡単ではありません。

そのため、どのような展示場所にブースを設営したとしても、来客者の目を引くような競合他社との違いやアピールポイントが必要になるのです。展示会に限りませんが、自社の戦略、ターゲットをきちんと整理し、どのようにして他社と差別化を行うのか検討しておくことが大切です。

効果的なプロモーションを行っていない

展示会への参加者が多く、他社との差別化を図っているにも関わらず集客が思わしくないときには、プロモーションに問題があるかもしれません。

どんなに突出すべきポイントや売りがあっても、それを来客者へ効果的にアピールできていなければ気づいてくれません。

例えば、展示会当日も呼び込みの声掛けや、体験コーナーや抽選会などのイベントがある場合は宣伝するなど、積極的に集客に臨みましょう。

③ブースの集客力が弱い

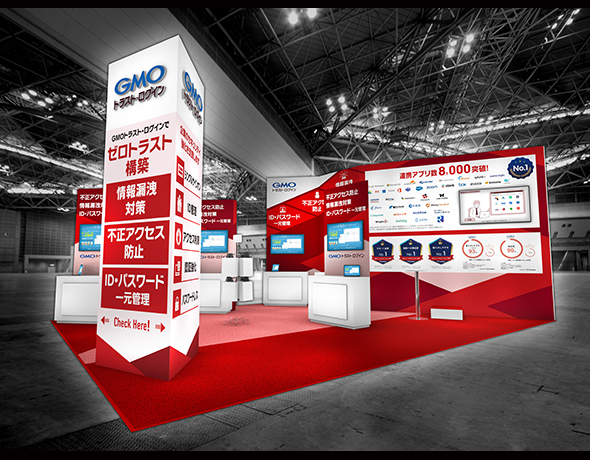

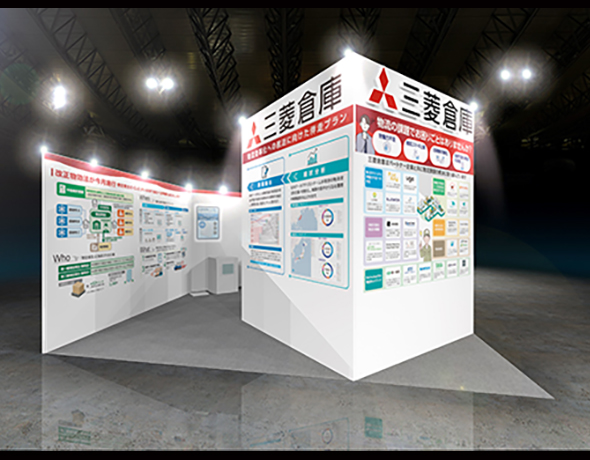

集客失敗の要因の3つ目としてブースの集客力が弱いということが考えられます。ブースは自社をアピールするための、展示会におけるシンボルのようなものです。いかに人を惹きつけ、立ち寄りたくなるブースに仕立てるかが重要です。

ブースの設計が適切ではない

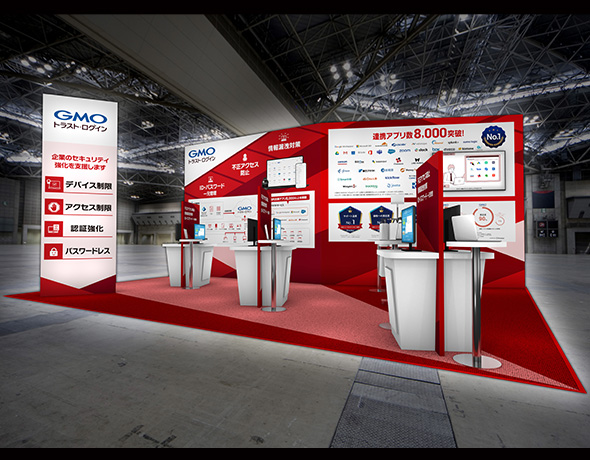

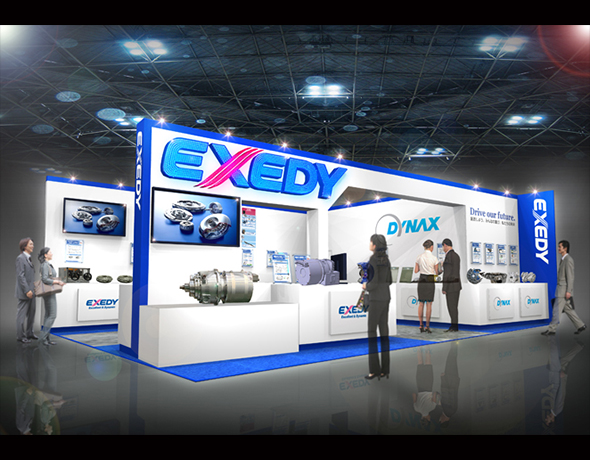

ブース設計の見直しは大切です。ブースのデザインや商品の配置やパネルの展示の仕方など、ブース設計は集客の基礎といっても過言ではありません。

しかし、あまりにも情報が多すぎるブースは何がアピールポイントなのかが薄れてしまい、逆効果になることもあります。目立たせたいところ、あるいは補助的に飾りたいところ、目的に合わせて適切に設計することが大切です。

入りづらい雰囲気のブースになっている

ブースの雰囲気づくりも大切です。来場者がブースに入りづらいと感じてしまうと、せっかく興味をもってもらえてもブースに足を踏み入れてくれません。

ブースそのものの雰囲気だけでなく、スタッフが話しかけやすい雰囲気であったり、パンフ・チラシなどを手に取りやすい位置に設置することも、ブースに足を運んでもらうきっかけになります。

コンセプトに合わない製品やサービスを展示している

コンセプトに惹かれて足を運んでくれても、期待したものと異なる製品やサービスが展示されていては意味がありません。

そのため、ブースのコンセプトと展示している製品やサービスの内容がマッチしているかにも注意が必要です。

④接客がスムーズにできていない

4つ目のポイントは接客です。ブースに立ち寄ってくれる方が多くなるだけでも、上々な集客成果といえますが、さらに上を目指すためには「接客」も非常に大切です。

人は視覚・聴覚・触覚など、さまざまな感覚を通してものを認識しますが、特に印象に残るのは五感をより幅広く刺激したときです。

ブースの展示物を見ただけでなく、人対人の会話の中で説明を聞きながら、見て・聞いて・触ることでより印象に残ります。そのためには接客も重要な鍵となります。

スタッフの雰囲気づくりや接客スキルが不足している

前の章でお伝えしたブースの雰囲気づくりにも関係してきますが、スタッフの雰囲気や接客スキルのレベルによって、企業の印象は大きく変化します。 ブースの展示物によってある程度アピールできることもありますが、やはり人とのコミュニケーションに勝るものはありません。

ブース来場者へのフォロー体制ができていない

盛況になればなるほど、見落とされがちなのがブース来場者へのフォロー体制です。特に多くの来場者でブースがにぎわうと、顧客に対してスタッフが不足する可能性が考えられます。

「質問したい内容があったけど、対応できるスタッフがいなかったのでそのままブースを立ち去ってしまった。」ということが起こらないように注意する必要があります。

来場者が増えそうな時間帯はスタッフを増やしたり、すぐにフォローできるようにベテランスタッフをスタンバイしておくなど、工夫することをおすすめします。いかに相手を退屈させずに効果的に、かつ来場者を待たせないようにスムーズに接客できるかが大切です。

⑤展示会後のフォローアップができていない

最後に5つ目のポイントとして、展示会後は忘れずにフォローアップをしましょう。せっかく集めた情報や顧客情報を整理し、次につなげるアクションをしなければ展示会に参加した意味がなくなってしまいます。展示会後にそのまま繋がりがなくなってしまうことが、顧客が離れる最大の原因になります。そのため、定期的にアプローチし、自社の存在を意識し続けてもらうことが大切です。

2.展示会の「集客を成功させる」方法

ここまで展示会での集客失敗の原因について解説してきましたが、これらの原因の対策を含めて、集客を成功させる方法についてお伝えします。

展示会の集客方法|事前に考えておくべきこと

展示会の集客は、何といっても「事前準備」が鍵となります。しかし、展示会出展の経験が少なく、何をすればよいのか悩んでいる企業も多いと思われます。そこで、基本的な事前準備の手順をご紹介します。

目的を明確にする

事前準備を始める前に、まずは展示会に出展する「目的」を明確にしましょう。目的を決めることによって、何を最もアピールしたいのか、そのためにはどのようなブースの雰囲気にするべきか等が明確になってきます。

展示会の準備は複数人で行うことが多いですが、その際にそれぞれの方向性を揃えるためにも目的を明確にし、関係者ですり合わせを行うことが大切です。

ターゲットを明確にする

次に「ターゲット」を明確にしましょう。取引先の開拓を目指した企業に対するもの(BtoB)なのか、または直接消費者にアピールするために一般客向け(BtoC)なのかなど、ターゲットを決めます。

さらに、BtoB向けであれば対象としている部門や役職、課題は何かを確認する必要があり、BtoC向けであれば年齢層や対象とする消費者の悩みを明確にする必要があります。

幅広くアピールしたいという気持ちはわかりますが、ターゲットによって知識や興味関心を抱く視点が異なるため、差別化を図った方が上手くアピールできる場合が多いです。

ターゲットが集客できる展示会を選ぶ

基本的なことですが、自社の製品やサービスとマッチするターゲットが参加する展示会を選ぶことも大切です。

展示会そのもののコンセプトによって、来場者層が大きく異なります。大きいテーマで幅広い層が参加する展示会もあれば、技術者を対象にしたような専門分野に詳しい人のみが来場するような展示会もあります。自社のターゲットと展示会に来場する層に相違がないよう気をつけてください。

集客のしやすいブースの場所を選ぶ

運営側で決められる場合もありますが、もしブースの場所を選べる場合は集客しやすい場所を選ぶようにしましょう。

- 会場の外周

- 出入口の近く

- 有名な企業の近く など

集客しやすい場所の共通点は、人通りが多くなる可能性が高い場所です。

出入口は必ず通る場所であり、会場に入ると目的のブースがない方はまず壁伝いに見学する傾向が高いからです。また、有名な企業は集客力が高いことが多く、その近くにあれば自ずとブースが目に入る可能性が高いのです。

集客のしやすいブースの動線を設定する

ブースの場所が決まったら、集客しやすいブースの動線を設定をします。ブースの大きさにも拠りますが、どのような順で来場者に見てほしいか、また多くの人を誘導できる効果的な動線を設定します。

例えば、人は本能的に左回りを好むという傾向があるため、左から1周するような動線を設定するのもひとつです。また、ストーリー立てて展示物を設置して、流れるように製品やサービスについて理解ができるような配置にするのも人の循環をスムーズにできて効果的です。

より詳しい展示ブースの設計については以下のリンクからご覧ください。

>>【事例10選】展示会ブースの設営をするには?流れや費用なども紹介

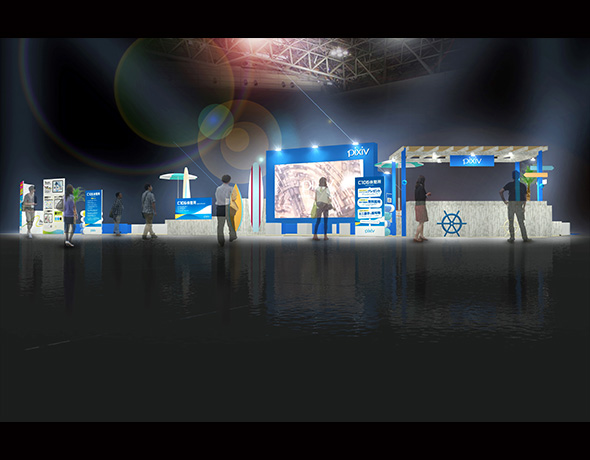

ターゲットが興味を惹くブースに仕上げる

一目みて気になるような、興味を惹くブースにすることも大切です。インパクトのあるポスターや映像、製品の実演や体験など、思わず立ち止まって近づきたくなるようなポイントがあるとよいです。

またターゲット層やサービス内容によっては、マスコットキャラクターを置いたり、何か使ってもらえるような役に立つノベルティなどを用意しておくとブースの魅力がよりアップします。

ターゲットの印象に残るキャッチコピーを考える

展示会で大切なことは、ブースに来てくれたターゲットの記憶に残ることです。立ち寄ったとしても、何も記憶に残らないまま終わっては、来ていないのと同じになってしまいます。

そこで印象に残る「キャッチコピー」はとても効果的です。キャッチコピーは一言で、こちらが伝えたいことがわかり、誰もが覚えやすいという利点があります。

また、キャッチコピーは来場者がブースに興味をもつかを左右する要素の1つです。

コンセプトに合ったキャッチコピーを考えることは非常に難しいですが、ターゲットのニーズに刺さるキャッチコピーを決めることができれば、よりアピール力が上がることは間違いありません。

ターゲットのニーズにあったコンテンツを用意する

こちら側が伝えたいものを準備することは大切ですが、それに加えてターゲットのニーズにあわせたコンテンツを用意することも必須です。

製品の試供品を用意したり、実演をしたり、実際に体験してもらったり、こちらから伝えたいアピールに対して、次はどのようなものを期待するかを予め予測して準備することで、さらに良いブースに仕上げることが可能です。

展示会の集客方法|事前アプローチ

展示会のブース準備と同時に、事前に顧客へのアプローチも欠かせません。前もってお知らせをしておくことで、展示会へ参加してもらうチャンスを増やすことができます。

具体的にどのようにアプローチをすればよいのか、その方法について解説します。

来場の可能性が高い、既存・見込み顧客からアプローチする

まずは、最も展示会に来場してくれる可能性が高い顧客へ優先的にアプローチします。

例えば、過去の展示会で接点のあった見込み顧客、よくコンタクトを取り合っている契約先、製品を多く利用している消費者など、自社の存在に注目してくれている相手へアプローチしましょう。

案内状を送付する

日頃から関わりのある相手であれば、直接案内状を送るのも効果的です。前の章でお伝えしたような参加の可能性が高い方も該当します。

不特定多数に出された手紙や広告から案内されるより、個人的に案内状が届く方が相手を近くに感じられるため、「せっかく〇〇さんが誘ってくれたから」と、参加する意欲も湧きやすくなります。

展示会の案内状についてより詳しく知りたい方は以下のリンクよりご覧ください。

>>【例文つき】展示会の案内状を作成する際のマナーや例文を解説

メールで告知する

展示会への出展をメールで告知することも可能です。メールであれば見込み顧客・既存顧客に対して一斉に送れるため、多くの人へ知らせるという意味では効果的な方法です。

そのため、日頃からメルマガツールへ顧客情報を登録しておくなど、より多くの人へ送信できるように送り先を増やしていくことが大切です。

自社サイトで告知をする

自社サイトで告知する方法もあります。自社サイトであれば掲載制限などもないため、事前アプローチの方法としては非常に簡単です。

しかし、サイトを用意しただけでは自社サイトにアクセスしてくれないと告知を知ることはできないため、多少は自社に興味があり、サイトへアクセスしてくれる相手のみに絞られてしまう点はデメリットともいえます。

メールでの告知の際に、自社サイトへのURLを掲載してアクセスを促す等、他のプロモーション施策と連動させて上手く活用しましょう。

SNSで告知をする

SNSは自社サイトと同様に非常に簡単な告知方法です。X(旧:Twitter)などではリツイートや広告機能により、フォローしていない相手へも知らせることができ、大変便利です。

また、日頃から企業や製品についてのお知らせや実態を伝えることができるツールとして使えるため、特に一般の顧客との距離を縮めるのに適しています。

ウェビナーやオンラインイベントから誘導する

自社のウェビナーやオンラインイベントに参加した方へ、宣伝として展示会のお知らせをする方法もあります。

この場合、既にイベントに参加する程度には自社へ興味を抱いていることがわかるため、展示会にも参加してくれる可能性は高いといえます。

展示会の集客方法|当日の対応

事前アプローチに加えて、当日の集客も欠かせません。むしろ、当日の来場者の多くは自社のことを知らない顧客なので、より多くの相手に自社を知ってもらうチャンスといえます。

フライヤー、ノベルティを配布する

当日の集客のために、フライヤー(チラシ)やノベルティを配布するのも効果的です。フライヤーやノベルティは展示会が終わった後も形として残るため、来場者に喜んでもらえるだけでなく、印象に残すこともできます。

展示会ノベルティの準備については以下のリンクでご覧ください。

>>展示会でどんなノベルティを配布すれば良い?効果・選び方・おすすめを紹介

スタッフの配置や声かけを工夫する

ブース近くにいる参加者を呼び込むために、ブースにいるスタッフの配置や声かけの仕方を工夫するのも大切です。

参加者の中には、気になっていてもなかなか入れずにいるという方もいます。そういった方に一声ブースに招き入れるような言葉を掛けてみましょう。

また、ブースの入り口にスタッフが多すぎる場合も威圧感を与えてしまい、入りにくい雰囲気になってしまいます。ブースの大きさや開放面などを考慮し、最適な人員配置を検討しましょう。

プレゼンテーションやデモ実演を実施する

効果的な集客には、「このブースではこんなことをしています」とアピールするプレゼンテーションや、「こんな使い方ができて便利です」などデモ実演を実施するのも効果的です。

ただ言葉で伝えるよりも、実際に体験できたり、映像で見られたりすることで顧客の目を惹くことができます。

にぎわっているブースは、他の来場者の興味を引くことにもつながりますので、プレゼンやデモ実演に限らず、「ブースに人を集める、足を止めてもらう」仕掛けを検討すると良いでしょう。

SNSでライブ配信をする

展示会の来場者以外へアピールする方法として、SNSでライブ配信するという方法もあります。

ライブ配信であれば展示会に参加していない方にも、ブースの様子が伝わり、それをきっかけに企業に興味を持つこともあります。結果的に次の展示会への集客にもつながる可能性もあります。但し、来場者は映らないように注意する等、実施の際には十分に気を付けましょう。

展示会の集客方法|展示会後のフォローアップ

展示会の成果につなげるため、展示会後のフォローアップも欠かせません。次のステップにつなげられるよう、事前に計画していたフォローを実施します。

<フォローアップの例>

- 来客者の情報を整理する(名刺情報・意見・ニーズ・感想)

- 展示会のアンケートを送る

- 定期的にメールやパンフレットなどを送付する。

- セミナーなどの案内を送る

- 商談獲得のためにテレアポする

展示会のフォローについて知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

>>展示会後フォローの方法を紹介|フォローの種類や商談獲得のためのポイント

展示会後フォローの成果も踏まえ展示会の費用対効果や成果を整理し、次の出展に向けて改善点を洗い出します。 PDCAを回していくことで自社の勝ちパターンを見つけることにも繋がりますので、きちんと成果と施策内容を振り返りましょう。

3.まとめ

今回は展示会の「集客」を成功させるために注意すべきことや準備、心構えについて解説しました。

<展示会成功のために必要なこと>

●事前準備(目的の明確化・コンセプトに合わせたブースの製作・事前の集客アプローチ)

●当日の集客に対する工夫(ブースの雰囲気づくり・声かけ・プレゼンテーションや実演・ノベルティの配布)

●展示会後のフォローアップ(来客者へのフォロー・展示会の振り返り)

ここまで解説してきたように、展示会の前・当日・後の3段階でそれぞれ行うべきことは異なります。 展示会で集客を成功させるためにも、この記事を参考に準備を進めてみてください。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!