展示会出展で営業を成功させる重要なポイントを詳しく解説!

展示会営業を成功させるにはどのようにすべきか悩んでいる企業も多いでしょう。

この記事では、展示会の目的や営業のポイント、注意点について解説します。

これから展示会営業を行う担当者や展示会への出展を検討している企業にもおすすめです。

ぜひこの記事を参考に、展示会営業に取り組んでみてください。

【CONTENTS】

1.展示会の目的とは?

ここでは、展示会に出展する目的について解説をします。展示会営業を成功させるためには、目的を正しく理解することが重要です。

展示会に出展する主な目的は、以下が挙げられます。

- 新規・見込み顧客の獲得

- 既存顧客との関係性の強化

- 会社や商品のブランド認知度の向上

- 新製品やサービスの紹介

新規・見込み顧客の獲得

展示会の来訪者との名刺交換やアンケートなどで新規顧客や見込み顧客の獲得ができます。

なぜならば、展示会に訪れる人は関連する製品やサービスについて関心のある場合がほとんどだからです。

テレアポ等で間接的にアプローチするよりも、展示会で実際に製品やサービスに触れてもらう方が商談につながる可能性が高いといえるでしょう。

展示会には普段商談ができないような企業の担当者が訪れる場合もあるため、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

また、BtoC商材の場合は、意見を聞く機会の少ない一般の顧客の声をヒアリングできるのも展示会の目的のひとつです。

一般の顧客と直接コミュニケーションを取ることで、顧客の抱える課題やニーズを踏まえたアピールを行えます。製品やサービスに対する熱意や想いを直接伝えることもできるため、ファン化にもつながるでしょう。

しっかりとコミュニケーションを取ることができれば、長期的な売り上げを期待できる見込み顧客の獲得も可能です。製品やサービスなどのアピールを通して、企業の雰囲気も伝えられるためブランディング効果も期待できます。

新規顧客や見込み顧客を獲得するためには、積極的で丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

既存顧客との関係性の強化

すでに自社製品やサービスを利用している既存顧客に対して、しっかりコミュニケーションを取ることで関係性の強化につなげられます。

たとえば、既存顧客が抱えている現在の課題やニーズについて丁寧にヒアリングをすることで、課題を解決できる別の商品やサービスの提案が可能です。すでに自社製品やサービスを利用しているため、新しい製品やサービスを受け入れてもらいやすい傾向にあります。

また、既存顧客と互いに情報交換を行うことも可能です。

顧客がエンドユーザー(BtoC)の場合、意見を聞く機会は限られているため、課題や不満などを直接ヒアリングし今後の商品開発に活かせます。

顧客が企業(BtoB)の場合は、展示会には普段接点のない別の部署の担当者が同行するケースがあるため、お互いに良い情報を得られれば、より関係性を深められるでしょう。

加えて、既存顧客との関係性の強化には、製品サンプルやノベルティの配布などの特別感を提供することも重要です。

会社や商品のブランド認知度の向上

展示会には多くの来場者が足を運ぶため、より多くの人への宣伝が可能です。自社のブースで製品やサービスをアピールするだけでなく、自社のブランディングも意識することで会社や商品のブランド認知度の向上に期待ができるでしょう。

展示会での認知度の向上には主に以下の方法が挙げられます。

- パンフレットの配布

- ノベルティの配布

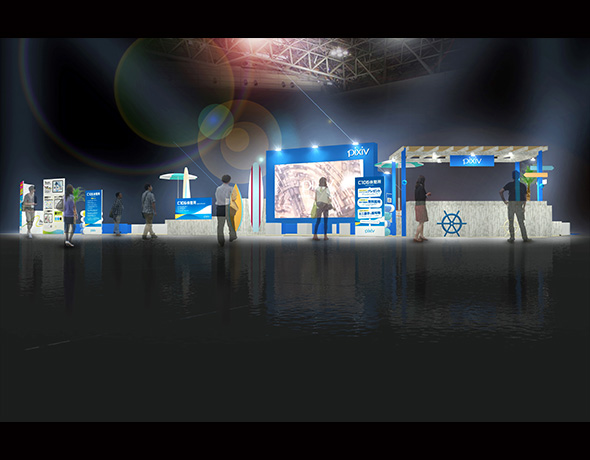

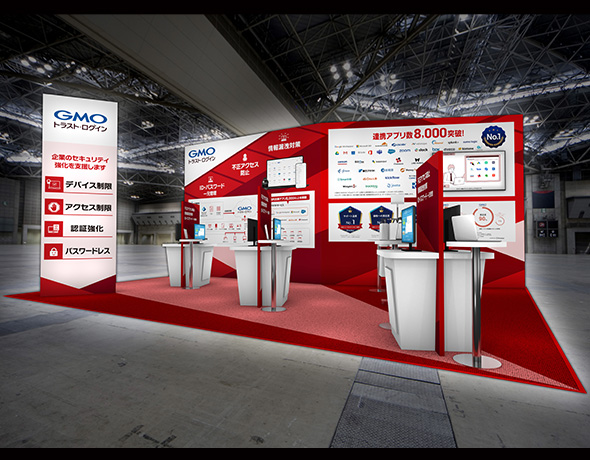

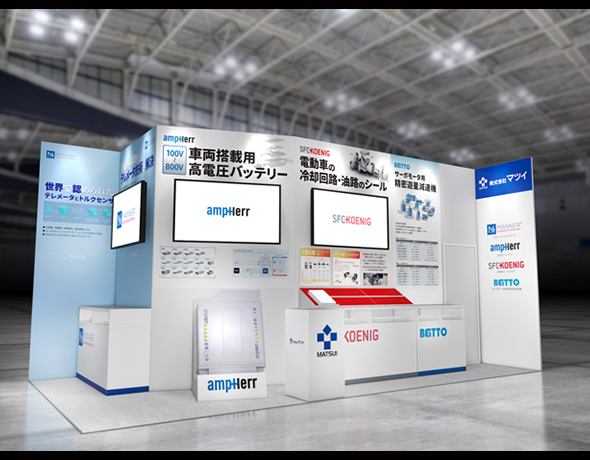

- ブランドや商品のイメージにあったブース装飾

より多くの新規顧客や見込み顧客の集客を行うためにも、会社や商品のブランド認知度の向上は欠かせません。

また、自社や製品・サービスについてのアピールがしっかりと行えれば、その場で商談は成立しなくても、後日問い合わせにつながる場合もあります。

会社や商品のブランド認知度を向上させるためにも、ブランドのイメージに合わせたブース作りや製品のアピールを行いましょう。

新製品やサービスの紹介

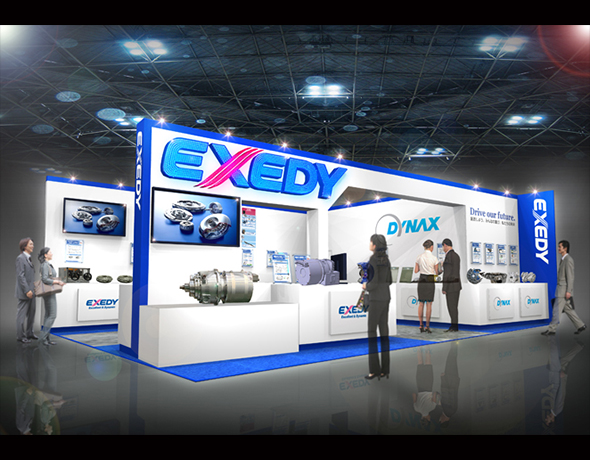

展示会では、実際に製品やサービスを利用してもらいながらの紹介が可能になります。

オンラインでは難しいリアルな体験ができれば、製品やサービスへの理解も深まり、企業側としても利用者の意見を集めることが可能です。

そのほかに、製品やサービスを利用してもらうメリットには、以下の内容が挙げられます。

- 新たなニーズの発掘

- リアルな意見のヒアリング

- 実体験という強い印象を残せる

実際に利用してもらうことが難しい場合は、紹介用の動画やデモ機材の活用がおすすめです。

リアルな体験を通して、新製品やサービスについての理解を深めてもらえれば、成約にも結びつきやすくなるでしょう。

2.展示会に出展するメリット

ここでは、展示会に出展するメリットについて解説をします。展示会のメリットを理解したうえで、営業に取り組みましょう。

展示会に出展するメリットは以下の2つです。

- 顧客のニーズが把握できる

- 「デモの実演」や「商品を直接見てもらえる機会」ができる

顧客のニーズが把握できる

展示会では、来場者と直接コミュニケーションを取れるため、顧客ニーズを把握しやすい傾向にあります。展示会は一般的に決められたテーマの元で開催されるため、来場者もそのテーマと関連する製品やサービスに興味や関心がある場合がほとんどでしょう。

しかし、展示会の来場者すべてがサービス導入を検討中とは限りません。

製品やサービスについて知らない顧客や情報収集を目的としている顧客など、さまざまな目的の来場者がいるため、アンケートを活用するのがおすすめです。

展示会でアンケートを実施すると、以下のメリットを得られます。

- 来場者の見込み度合いを確認できる

- 来場者の課題やニーズを把握できる

アンケートに、「製品やサービスの導入予定について」のような設問を入れると来場者の見込み度合いをスムーズに確認できます。

導入を検討していると回答してくれた人には、展示会終了後に優先的にアプローチができるため、商談の成立もしやすいでしょう。

来場者の課題やニーズを把握するためには、アンケートに「貴社の課題について」といった設問を入れるのがおすすめです。

来場者に課題を回答してもらうことで、お礼メールや営業の電話を行なう際に課題やニーズに添った提案ができるため、商談へと誘導しやすいでしょう。

展示会のアンケートの目的や作成方法について詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。

>>【例文付き】展示会アンケートとは?制作の流れやポイントも解説

「デモの実演」や「商品を直接見てもらえる機会」ができる

デモの実演や直接商品に触れて商品やサービスへの理解を深めてもらうことも、効果的な方法の一つです。

テレアポや通常の営業では、口頭やパンフレットなどで説明するため、商品やサービスの使用イメージがつかないというケースは少なくありません。しかし、実際に商品を直接みたり、使用すれば、良さや利便性を体感してもらえるため効果的にアピールできます。

また、実際に商品やサービスを利用することでリアルな意見を聞くことができ、以降の製品開発やサービスの向上にも効果的です。

加えて、デモの実演を行なうことで「どのような製品やサービスを扱っているのか」「どのような機能性を備えているのか」を効率よく伝えられるので、自社について知らなかった顧客に対する認知度の向上にもつながります。

口頭やパンフレットなどでは伝わり切らない製品やサービスの良さを効果的に伝えられるのは大きなメリットといえるでしょう。

3.展示会の営業の重要ポイント

ここでは、展示会の営業を行なううえでの重要ポイントについて解説をします。ポイントを押さえて営業を行えば、成果にもつながりやすくなるでしょう。

展示会営業の重要ポイントは以下のとおりです。

- 営業の事前準備

- 営業のしやすい環境作り

- 顧客への営業

営業の事前準備

ここでは、営業の事前準備について解説します。展示会当日の営業を成功させるためにも事前の準備はしっかりと行いましょう。

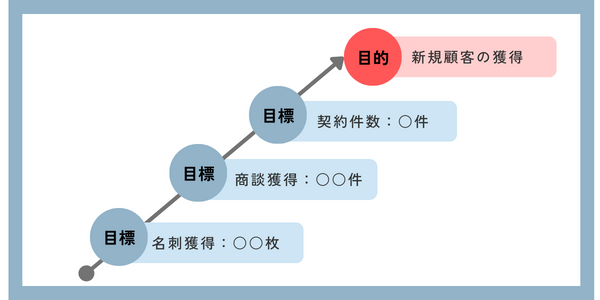

目標を設定する

展示会での営業を行う際には、具体的な数値目標を設定するのが重要です。展示会に漠然と出展するのではなく、目標を達成するにはどうすべきか考えておきましょう。

具体的な数値目標の項目の例は、「名刺獲得の件数、商談の件数、契約の件数」などです。

とくに、名刺獲得件数は展示会出展の効果に直結し、出展後の営業活動につなげるための重要な情報になるため、しっかりと目標件数の設定を行いましょう。

また、商談件数の目標を達成するためには、決められた展示会の時間の中で複数の商談を行う必要があります。そのため、長い時間をかけて商談を行なうのではなく、簡潔に製品やサービスのアピールを行わなければなりません。

加えて、普段の商談と異なり、相手が飽きてしまった場合、商談の途中でもブースから離れてしまう可能性もあるでしょう。そのような事態を防ぐためにも、展示会の際には15分程度の短い時間での商談が重要です。

効果的な資料を作る

展示会では多くの来場者がブースに足を運ぶため、すべての来場者に対応できない可能性があります。そのような場合に自社の製品やサービスなどについて効果的に伝えられる資料を渡せば、展示会後の営業活動のきっかけにもなるでしょう。

来場者は、展示会に出展している多くの企業のパンフレットやチラシを受け取るため、製品やサービスなどが詳しく解説されている、分かりやすい資料の作成が重要です。

また、認知度や知名度の低い企業にとっては、パンフレットやチラシを通して、信頼性や専門性を効果的に伝えるツールにもなるでしょう。

以下の効果的な資料を作成するポイントを参考にして、紹介資料を作成しましょう。

- ブースで紹介しているサービス・商材を紹介する

- 自社の専門性と信頼性に関する情報を記載する

- 資料請求やデモの申し込みに促す導線を設定する

- 自社のHPや求人サイトなどほかの媒体と整合性の取れた内容にする

営業のしやすい環境作り

展示会で効果的に営業を行うためには、製品やサービスの魅力を伝えやすい環境作りが欠かせません。ここでは、営業のしやすい環境作りのポイントについて解説します。

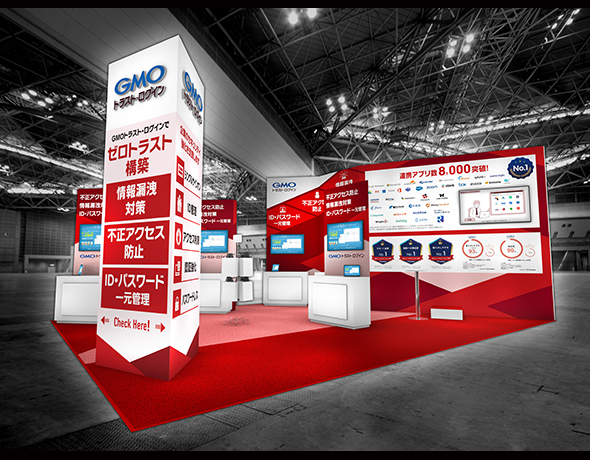

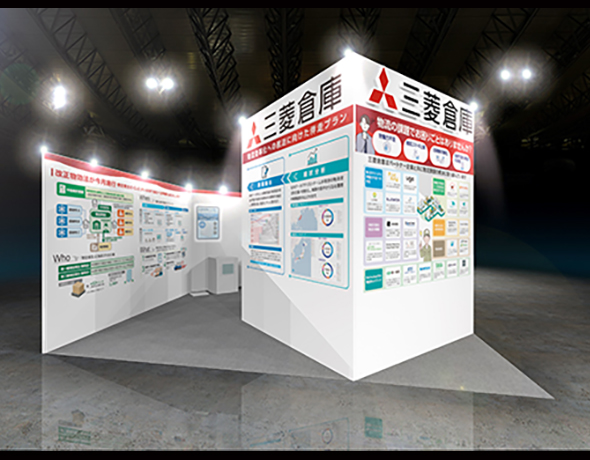

ブースの配置やデザインを工夫する

展示会のブースの配置の希望を出せる場合は、集客率の高い場所に設置するのがおすすめです。

たとえば、人通りの多い広い通路に面しているブースや開放面が広い小間位置は高い集客率が見込めます。

また、同じジャンルのブースの近くであれば、他社ブースで話を聞いた来場者は、自社の製品やサービスに興味や関心がある可能性が高いため、ブースへ誘導がしやすいでしょう。

その他にも、試食があるようなブースや有名企業のブースなど、人が集まりやすいブースの近くもおすすめです

また、集客を行うためにはディスプレイのデザインにも工夫が必要です。遠くにいる来場者にも自社のブースに興味を持ってもらうためには、「何のサービスかすぐにわかる」「シンプルなデザインで文字が読みやすい」といった点にも気を配りましょう。

多くの企業が出展している会場の中でも来場者の目を惹きつけて、理解しやすいデザインを意識することが重要です。

企業やブランドのイメージカラーを取り入れるのも効果的でしょう。

キャッチコピーやパネルの配置を工夫する

来場者の目を惹くようなキャッチコピーやパネルを配置することで、製品やサービスに興味・関心を抱いてもらいやすくなる傾向にあります。

製品やサービスのキャッチコピーがある場合はそのまま利用したり、来場者の課題やニーズを解決できるパネルを設置するのも良いでしょう。

また、展示会のパネルには、以下のような役割もあります。

- 来場者へのアピールになる

- 集客を促す

- 製品やサービスのメリットをアピールできる

パネルを効果的に配置できればブースから離れた位置にいる来場者へアピールが可能です。パネルに来場者の課題やニーズを解決できる内容のキーワードを入れることで、集客にもつながるでしょう。

また、机上に設置するPRや壁面のパネルに、製品やサービスのメリットやベネフィットを記載すれば、営業活動の際にも役立てられます。キャッチコピーやパネルを効果的に配置すれば、集客から商談まで幅広い営業活動の促進につながるでしょう。

来場者の興味を惹くものを用意する

競合他社との差別化を行なうためにも、来場者が興味を惹くようなものを用意しましょう。

来場者の興味を惹くものには、主に以下の例が挙げられます。

- ノベルティを配布する

- 製品やサービスの動画を流す

- 実際に製品を利用してもらう

多くの企業が集まっている展示会で自社ブースに足を運んでもらうためには、ノベルティの配布が効果的です。

ノベルティをきっかけにブースに足を運んでもらうだけでなく、社名や商品名などが入ったオリジナルのノベルティを配布すれば、展示会後も宣伝効果が期待できるでしょう。

加えて、アンケートの協力のお礼としてノベルティを配布すれば、製品やサービスについての興味・関心の度合いや課題などの把握も可能です。

また、実体験やデモの動画には、製品やサービスの良さを体感してもらう効果もあります。

多くの企業が出展する展示会のなかで、来場者が自社のブースに興味を持ってくれるような工夫が重要です。

顧客への営業

ここでは、実際の展示会でどのように顧客への営業を行うべきかについて解説をします。

展示会当日の役割分担や展示会前後の動きを把握するのは、展示会営業を成功させるうえで重要です。顧客への営業のポイントを紹介します。

案内状やメールで事前集客する

展示会当日の集客に備えて、既存の顧客にあらかじめ案内状やメールを送ります。多くの人が集まるブースは人気があるように見えるため、さらなる集客が可能です。

そのためにも、事前に既存の顧客に案内状やメールを送り、足を運んでもらえるようにしましょう。

また、既存顧客の中でも、サービスを長期で検討している顧客や連絡が取れなくなってしまった休眠顧客などにも案内を送ることで、商談の機会を得られる可能性もあります。

展示会当日の集客を成功させるためにも、積極的に案内状やメールを送りましょう。

【展示会の案内状やメールを作成する際のポイント】

- 件名を工夫する

- ベネフィットを伝える

- 自社HPのリンクを貼る

件名に展示会名と日付を記載することで、顧客に展示会の案内状であると一目で伝わります。

本文には、顧客が自社ブースに来場することで得られるベネフィットを記載すれば、より足を運んでもらいやすくなるでしょう。(例)無料相談会、製品のデモ実演など

また、自社のHPや製品ページなどのリンクを記載して顧客に製品やサービスに関する情報提供を行います。事前に製品やサービスの情報提供を行うことで、顧客の興味・関心を高められるでしょう。

スタッフの役割やオペレーションを決める

事前に展示会当日のスタッフの役割や配置を決めておけば、スムーズに営業活動を行えます。

展示会当日の役割分担の例は、以下のとおりです。

事前に決めた展示会の目標を達成するためにも明確な役割分担は重要です。各担当者を適切な人数で配置し、接客の流れを決めておくことでスムーズに顧客への営業が行えるでしょう。

しかし、展示会の会期中は、進捗状況や情報の共有も欠かせません。自分に与えられた役割をこなすのはもちろん、全体で目標を達成するにはどうするべきか考える必要もあります。

責任者を中心に目標達成までの進捗を確認しながら展示会の営業を行いましょう。

展示会後は必ずフォローアップする

展示会後は営業のアポイントや商談獲得のためにフォローアップを行います。展示会後のなるべく早い段階で、顧客にお礼のメールを送りましょう。

早めにお礼のメールを送ることで、顧客の印象に残りやすく、営業活動も行いやすくなる傾向にあります。

お礼メールの書き方はこちらの記事を参考にしてください。

>>【例文つき】効果的な展示会お礼メールの書き方|手順やポイントも徹底解説!

またお礼メールは、顧客の製品やサービスへの興味・関心度によって内容を変えていくのがおすすめです。とくに、製品やサービスの導入を検討している顧客には営業のアポイントを意識すると良いでしょう。お礼メール送信後も、定期的に来場者に対して情報提供を行なえば関係性の構築にもつながっていきます。

すぐに商談につながらなかった場合でも、展示会をきっかけに関係性が構築できていれば、必要なタイミングでの製品やサービスの成約にもつながるでしょう。

長期的に関係性を構築するためにも、展示会後のフォローアップは重要です。

展示会出展の準備やスケジュール管理については、以下のコラムで解説しています。

>>展示会の出展準備で必要なものとは?スケジュール管理や成功の秘訣を公開

4.展示会での営業の注意点

目を引くブースデザインや展示物を準備しても、入りにくい雰囲気のブースだと集客は成功しません。スタッフに当日の立ち振る舞いや声かけの仕方などのマニュアルを用意し、接客方法を徹底しましょう。

【スタッフの当日の立ち振る舞いの例】

- 直立不動の姿勢でブース前に立たない

- 通路のセンターラインを超えた位置に立たない など

来場者が圧迫感を感じず、気軽にブースに訪れられる雰囲気を心がけましょう。

スタッフを配置したものの、人数が多すぎて来場者がブースへ入りづらかったり、積極的な声掛けができていないと素通りされてしまいます。

声かけのオペレーションはマニュアル化し、接客しやすい環境を整えましょう。

また、来場者と真正面から向き合う体制ではなく、来場者の斜め後ろから声をかけられる位置を意識すると会話がつながりやすい傾向にあります。

たとえば、ブースの前を通る来場者に対して、斜め後ろから声かけを行なうことで来場者もスタッフもブースを見ながら会話が可能です。

通路のセンターラインを超えた位置に立ってしまうと、ほかの企業のスペースに入ってしまうため注意しましょう。万が一のトラブルを防ぐためにも、ルールの順守や周囲への配慮は欠かせません。

5.まとめ

ここまで、展示会出展で営業を成功させる重要なポイントについて解説をしました。

展示会に出展する目的には、新規顧客の獲得や新商品やサービスの紹介、企業の認知度の向上などが挙げられます。展示会を成功させるためには目的をしっかりと理解したうえで営業を行うことが重要です。

そのため、展示会に出展する際には、事前の準備や当日の営業しやすい環境づくり、顧客への対応などを意識しましょう。ぜひこの記事を参考に、より良い展示会の営業に取り組んでみてください。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!