効果的な「展示会パネル」の作り方は?制作の流れやポイントを徹底解説!

展示会ブースを考える上で、必要な装飾ツールのひとつがパネルです。それ自体が特別注目されることは少ないかもしれませんが、企業の魅力を瞬時に伝え、来場者を引き寄せる重要な手段となります。

本記事では、展示会におけるパネル作成のノウハウについて詳しくご紹介します。

なお、展示会のブース装飾のポイントについては、以下の記事をご覧ください。

>>展示会ブースの装飾アイテム紹介!装飾・デザインのポイントも解説

【CONTENTS】

1.展示会のパネルとは?

展示会においてパネルは貴重な情報伝達ツールの一つであり、企業のブースを飾る大切な要素です。

パネルは、「企業のブランディング」や「製品の特徴紹介」などの目的で使用されます。

その要点は、視覚的・直感的な方法で来場者の注目を引き、製品に関心を持ってもらうことです。

しかし、ただ印象的なだけのデザインのパネルを設置すればいいというわけではありません。

情報が少なすぎたり(もしくは多すぎたり)、見つけにくい配置だったりすると、うまく情報が伝わらない可能性があります。

- 効果的なパネルにするためには、以下の3点が重要です。

- 訴えたいポイントを押さえる(そのパネルで何を伝えたいのか?)

- ブース全体のデザインを考慮する(配置したときに目にとまるか?悪目立ちしないか?)

- 適切な配置場所を検討する(来場者の動線を意識したときに適切な場所はどこか?)

2.パネル作成の流れ

展示会のパネル作成は、明確な目的を踏まえた訴求ポイントの設定から始まり、デザイン、製作、設置と一連の流れを経て完成します。

以下にその具体的な流れを詳しく説明します。

1. 【サービス・商品の強みを明確にする】

パネル作成の最初のステップは、製品・サービスの強みを明確にすることです。

パネルだけではなく、ブース全体のデザイン・装飾を考える上でも大切ですので、企業のコアバリューや製品の強みをきちんと言語化し、チームで認識を統一しておきましょう。

2. 【パネルの配置場所・サイズを決める】

ブースのレイアウトやイメージが固まったら、パネルの設置場所を決め、サイズを確認しましょう。

3. 【パネルの目的と訴求内容を決定】

ターゲットの課題を意識しながら、パネルの目的と掲示したいメッセージを決めます。

4. 【デザインコンセプト・レイアウトを決定】

訴求内容が決まればデザインコンセプトを決定します。色合い、形状、レイアウトなど視覚的な要素が重要となります。ブース全体のデザインを考慮しつつ、ターゲットの目を引くデザインが求められます。

5. 【デザインを作成】

イラストレーターなどのソフトを使用してデザインを作成します。文字の配置や大きさ、色の選択など、一つ一つのデザイン要素を連携させ、全体の調和を図ります。

6. 【印刷と制作】

デザインが完成したらパネルの制作に進みます。印刷会社にデザインデータを提出し、素材選びからサイズ指定、印刷方法の決定など、実際の物作りに移ります。質感や耐久性なども考えましょう。

7. 【設置作業】

最後に、完成したパネルをブース内に設置します。パネルを設置する位置や角度は、来場者が読みやすいように目線の高さを意識しましょう。パネルを安全に設置することも必要です。

以上が展示会パネルの作成の一連の流れとなります。各工程での細かいポイントも記事後半で解説していますので、参考にしてみてください。

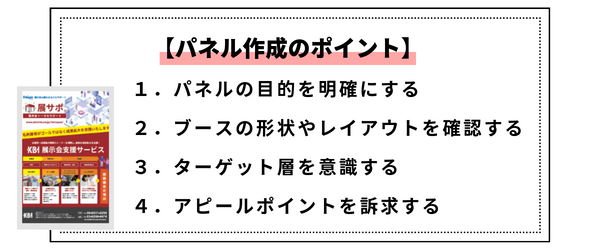

3.パネル作成のポイント

展示会パネルの作成には計画が必要です。その過程で事前に確認すべき重要な項目があります。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

パネルの目的を明確にする

パネル作成の具体的な目的を明確にしましょう。目的の明確化は、効果的なデザインやメッセージを考えるのに役立ちます。

ひとことでパネルと言っても、大きさや配置場所によって役割は異なります。

例えば、

・会場を回遊している来場者に向けて、社名やサービスを認知してもらう

・自社ブースで足を止めてくれた来場者に向けて、製品の特徴を知ってもらう

など、ブランディング要素が強いパネルなのか、商品理解を深めるためのパネルなのかでも、見せ方や内容は変わってきます。

そのパネルの役割をきちんと明確にしたうえで、訴求内容やデザインを考えることが大切です。

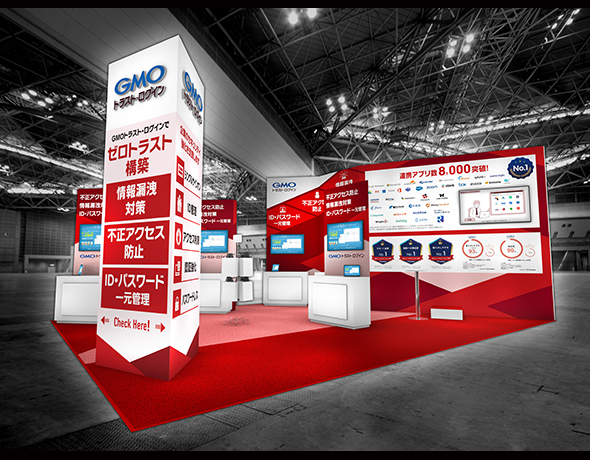

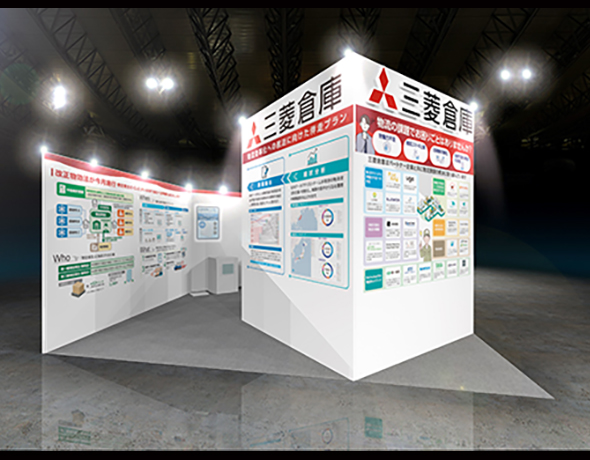

ブースの形状やレイアウトを確認する

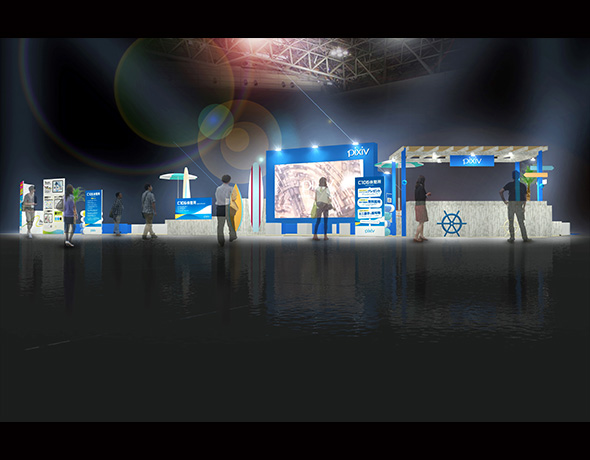

ブースの形状やレイアウトを確認することはパネル作成の重要なポイントです。パネルを設置する場所とサイズを把握し、デザインや設置計画の初期段階で考慮する必要があります。

パネルが大きすぎたり小さすぎたりすると、情報が正しく伝わらないだけでなく、ブース全体の印象を損なう可能性もあります。

パネル単体で考えるのではなく、ブース全体の設計や来場者の動線を考慮した上で、配置を検討しましょう。

ターゲット層を意識する

次に、ターゲットとなる層を明確に定義し、その層のニーズを理解することも重要です。ターゲット層の特性を理解することで、興味を引き付けるパネルを作成できます。

例えば、若者向けの製品であれば、革新性や個性を強調するキャッチコピーが有効でしょう。企業向けの製品であれば、信頼性や実績、担当者の課題、導入効果などを強調した内容が効果的です。

ターゲット層の興味や課題を意識したパネルは、来場者の目を引くツールとなります。

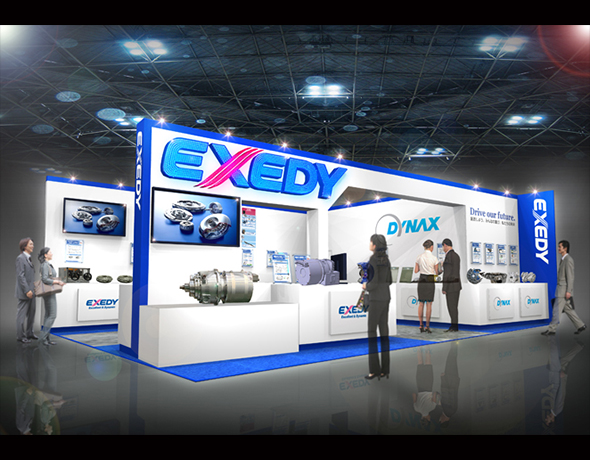

アピールポイントを訴求する

製品の特長や企業の強みなど、アピールしたいポイントを効果的にアピールします。

- 【◎良い例】企業の強みや製品の特徴に焦点を当てたパネル

- 【×悪い例】アピールポイントがよくわからないパネル

情報を詰め込みすぎて何が強みなのかが伝わらないと意味がありません。逆に説明が少なく情報が伝わらないパネルになってもいけません。

来場者に過不足なく情報を伝えるために、画像にキャプション文を入れたり、QRコードを活用するのもおすすめです。

パネルのデザインも大切ですが、役割やターゲットを意識した訴求内容をしっかり考えることが大切です。ポイントをしっかりと押さえることで、製品の魅力を最大限に引き出せるパネルになるでしょう。

4.パネルデザインのポイント

パネルのデザインを作成する際は、次のようなポイントに注意しましょう。

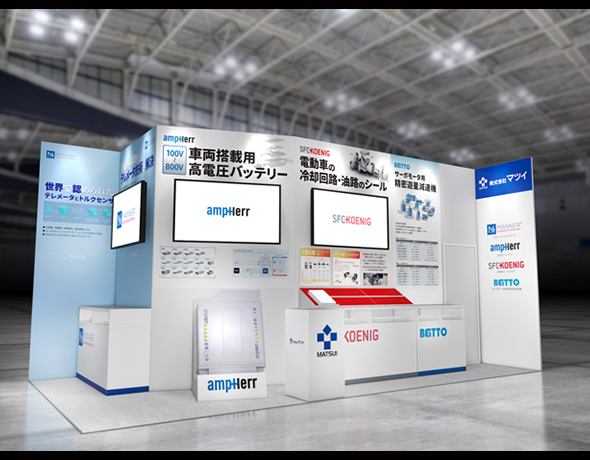

目を惹くレイアウトにする

レイアウトは視線を導く役割も果たします。重要なメッセージを強調するために利用します。

- 【◎良い例】視線が自然に流れ、重要な情報が目立つレイアウト

- 【×悪い例.1】乱雑で目的不明なレイアウト

- 【×悪い例.2】どこから読めばいいかわからないコンテンツの配置

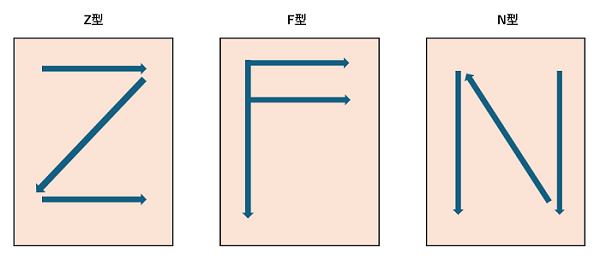

制作物は、一般的に「Z型」「F型」「N型」の視線の流れを意識して制作されることが多いです。

また、レイアウトだけでなく、色彩や画像、文字サイズなどパネル全体の構成がきちんとバランスを取れていることを確認しましょう。

読みやすいフォントを選ぶ

パネルに書かれているテキストは来場者にとって重要な情報源です。そのため、読みやすいフォントとフォントサイズを意識しましょう。

- 【◎良い例】大きさと明瞭さが確保され、一目で見て理解できるフォントの使用

- 【×悪い例】文字が細かったり、小さすぎて見にくいフォントの使用

色彩を意識する

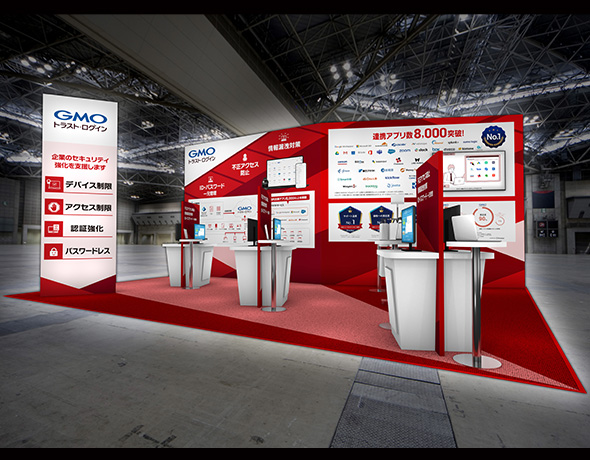

色合いはパネルの印象を大きく左右します。鮮やかな色を使用すれば注目を集め、淡い色は落ち着いた雰囲気を醸し出します。企業のブランドイメージとメッセージに適した色を選びます。

- 【◎良い例】互いに補完する色を用い、視覚的に魅力的なパネル

- 【×悪い例.1】不調和な色彩の組み合わせや過度な色の使用

- 【×悪い例.2】単調すぎてアピールしたい部分が目立たない配色

高画質な画像やイラストを使用する

パネルの画像は適切な解像度のものを使用しましょう。解像度が低いと画像がぼやけ、ぱっとしないパネルになります。

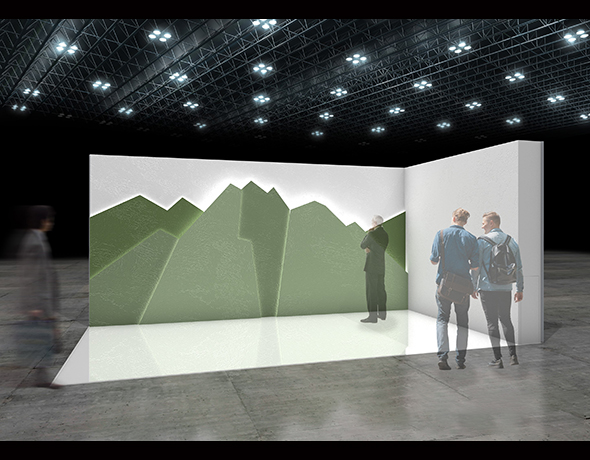

パネルに余白を作る

余白は視覚的な休息をもたらし、情報を強調します。適度な余白を持たせることで、パネルが混雑して見えるのを防ぐことができます。

ブランドの一貫性を保つ

企業のブランドイメージは、パネルの設計において無視できない要素です。色合い、タイポグラフィ、画像選択、メッセージングなど、パネルに反映される全ての要素でブランドの一貫性を保ちましょう。そうすることで、パネルが企業の姿勢を統一して伝えることになり、見る人々が自社のブランドを認識しやすくなります。

客観的な視点で見て、以下の2点に注意しましょう。

- 作成したパネルがブランドの価値を正確に伝えられているか

- ブース全体のイメージと一致しているか

5.パネル設置のポイント

展示会のパネル設置は、位置や角度、照明などの要素も重要です。

具体的には、以下の点に注目しましょう。

- 見やすい位置に設置すること

- 視線の高さを意識すること

- 照明を効果的に利用すること

- パネルの角度を調整すること

このようにパネル設置のポイントを押さえることで、視認性を高め、情報を引き立てる役割を果たします。

パネルなどのディスプレイの考え方については、以下の記事をご覧ください。

>>集客のできる展示会のディスプレイとは?ポイントを徹底解説!

6.まとめ

展示会のパネルは、来場者とのコミュニケーションの一つです。ターゲットとパネルの役割を明確にした上で、内容やデザインを考えることが大切です。

視覚的なバランスと設置位置にも配慮しながら、来場者が直感的に理解できるパネル作りを目指しましょう。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!