集客のできる展示会のディスプレイとは?ポイントを徹底解説!

展示会ブースでの集客効果は、出展する商品やサービスをどのようにディスプレイするかによって大きく変わります。

どんなに魅力的な商品やおすすめのサービスであっても、集客のできるディスプレイができていなければ来場者に立ち止まってもらえません。

この記事では、展示会のディスプレイの重要性や効果、意識したいポイントなどを分かりやすく解説していきます。商品の良さを引き出す魅力的なブース作りにお役立てください。

なお、展示会では、ブース装飾も集客のカギになります。

ブース装飾について詳しく知りたい方は、こちらを参考にされてください。

>>展示会ブースの装飾アイテム紹介!装飾・デザインのポイントも解説

【CONTENTS】

1.展示会におけるディスプレイの重要性

展示会は、自社の商品やサービスを来場者に紹介できるチャンスの場です。

アピールの方法のひとつとして、ブースのディスプレイは重要なポイントになります。

ディスプレイとは、ブースを形作るアイテム全般を指します。

展示する商品だけでなく、展示台やクロスを含め、その配置もディスプレイの要素です。

また、ポスターやパネルなどの掲示物や装飾品もディスプレイの要素になります。

「ディスプレイよりも、商品そのものが重要なのでは?」と思うかもしれません。

しかし、どんな商品であっても、来場者の目に触れ、まずは興味を持ってもらうところから始まります。

ここでは、ディスプレイの重要性を、2つのポイントから確認していきましょう。

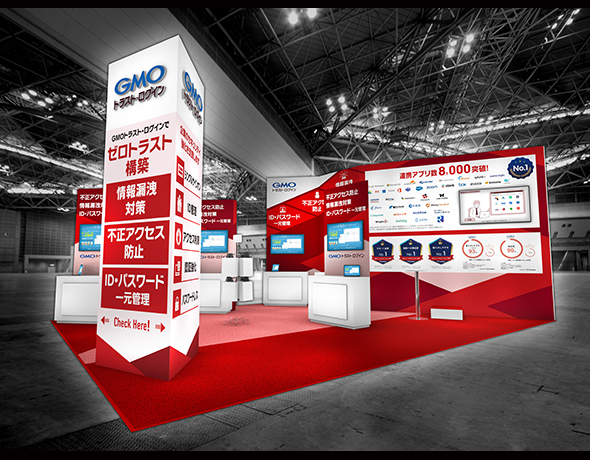

ブースに注目してもらう

展示会の会場には他にも多くの企業が出展しているので、来場者の目に留まるために目立つブースに仕上げることが必須です。

通路からよく見える位置に商品を陳列したり、ターゲットの課題解決やサービスの特徴を訴求したパネルを設置するなど、ブースのデザインやレイアウトなども含めてディスプレイを考えましょう。

ディスプレイを効果的に配置することで、来場者の視点や動線を誘導することができ、集客効果にも大きく影響するため、展示会ブースにおけるディスプレイの重要度は高いといえます。

会社・サービスを知ってもらう

展示会において、ブースは企業の顔です。

そして、ブースを目にした、足を運んでくれた来場者に、自社の商品やサービス、ブランドイメージをしっかりと伝えていく必要があります。

商品をただ並べているだけでは、来場者に目新しさや独自性は伝わりません。

一目で何を取り扱っている会社なのかが分かるようなディスプレイを意識し、自社を認知してもらうきっかけを作りましょう。

2.ディスプレイの効果

展示会においてディスプレイが重要な役割を果たすことが分かりましたが、ディスプレイを工夫することで、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか。

ここからは、展示会ブースにおいてディスプレイがもたらす効果について、詳しく確認していきます。

製品やサービスの印象付けができる

ディスプレイによって、来場者に製品やサービスをより強く印象付けることができます。

しかし、「インパクトだけに集中すれば良い」というわけではありません。

例えば、花やバルーンで飾った単純なディスプレイを用いて目立たせることと、出展内容に目が向くような視覚効果を用いた装飾で目立たせることでは、来場者に与える印象がまったく違う場合があるからです。

出展内容とディスプレイを関連付けることは、製品やサービスをより効果的に訴求できる方法のひとつです。

具体的なディスプレイのポイントをいくつかご紹介します。

- 商品の特徴・メリットをアピールする

- ストーリー性のある展示で来場者を惹きつける

- デモンストレーションや体験展示を行う

商品の特徴を活かしたディスプレイやストーリー性のある展示は、商品への興味や理解を深めます。

来場者の記憶に残り、問合せや契約につながりやすくなるでしょう。

また、デモンストレーションや体験展示など、実際に商品を使用できたり、実際に使用している映像をモニターで紹介したりといった方法も効果的です。

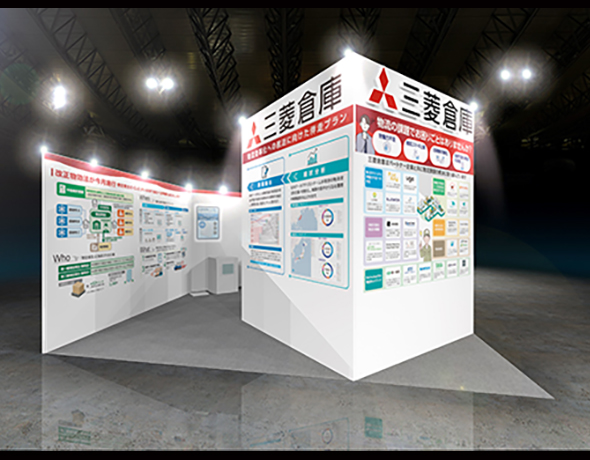

ブランディング効果が期待できる

展示会は、自社をよく知ってもらえるチャンスです。

ディスプレイを工夫することで、ブース全体で自社のアピールやサービスのコンセプトを表現することができます。

ブランディング効果を高めるためには、次のような点をポイントにディスプレイを考えます。

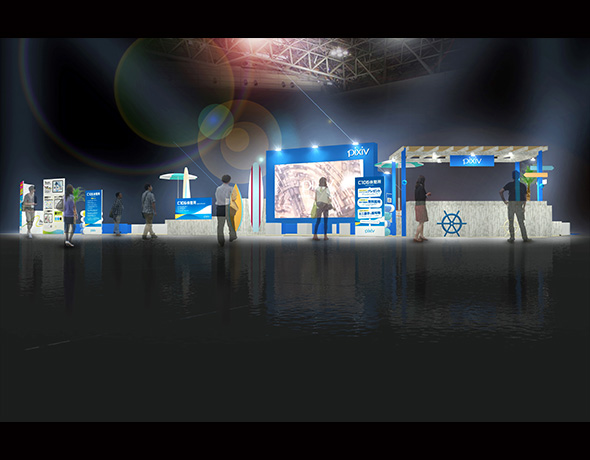

ブース全体に統一感を持たせる

テーマや世界観を伝えるためには、ブース全体に統一感を持たせることが重要です。

装飾アイテムのデザインやカラー、文字のフォントなど、表現したいテーマになじむようなディスプレイを意識しましょう。

コンセプトを表現したディスプレイで個性を出す

企業やサービスのコンセプトを表現したディスプレイは独自性があり、インパクトを与えると同時に、他社との差別化も図れます。

配色やデザインだけでなく、来場者の目に触れるキャッチコピーも企業イメージ・サービスイメージに直結するものですので、独自性をだせるように工夫しましょう。

サービスロゴやイメージキャラクターの露出もおすすめです。

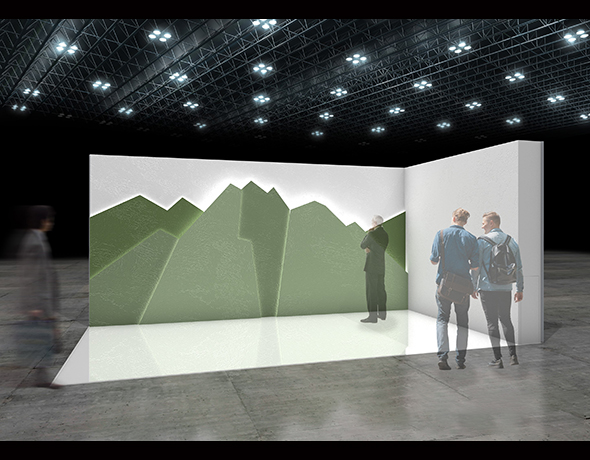

照明効果も配慮したディスプレイを意識する

照明効果も重要なポイントです。どんな種類の照明を利用するかでブースの印象、商品の見え方、感じ方が変わります。

例えば、

・柔らかい雰囲気のブースを作りたい場合は電球色の照明

・清潔感や清涼感を演出したい場合には昼白色 など

自社のイメージや、ブースのデザインなども考慮して照明を選定することが大切です。

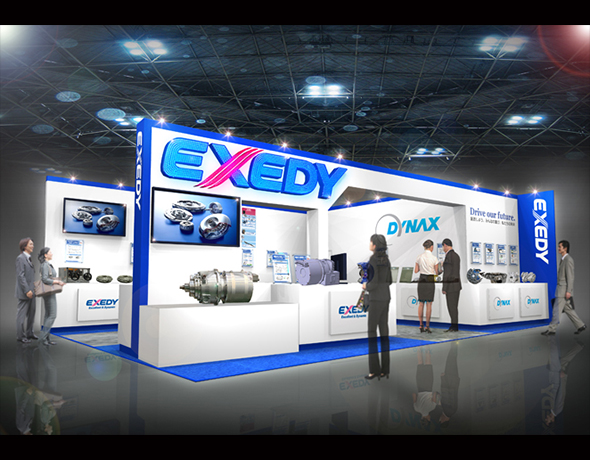

どのような製品やサービスを提供しているかが分かる

ディスプレイを工夫することで、ブースを訪れた来場者だけでなく、ブースを目にした流動客にもどんな製品を取り扱っているか印象付けることができます。

以下のポイントを参考にして、ディスプレイを検討してください。

一目見ただけで何を扱うか分かるデザインにする

展示会には他にも多くの企業が出展しており、来場者は常にブースからブースへと移動しています。

自社のブースに視線を送るのは、ほんの数秒かもしれません。

その短い時間で自社が何を取り扱っているかを伝えるためには、通路からよく見える場所に商品をディスプレイする、商品に関連した装飾を意識するなどの工夫が必要です。

商品説明やスペックを表示する

ポスターやパネルを用いて商品をアピールしたり、スペックや機能をPOPにしたり、分かりやすく来場者に伝えることを大事にしましょう。

視認性に留意してディスプレイする

流動客の視線を意識すると通路側の装飾を重視してしまいがちですが、ブースの内部もしっかり見えるよう、バランスを考える必要があります。

通路側を大々的にディスプレイして商品をアピールできたとしても、中がよく見えなければ来場者はブースへの一歩をためらってしまいます。

ブースの立ち寄りやすさも考慮して、開放感や視認性を損なわないようなディスプレイが理想的です。

3.ディスプレイの考え方

ディスプレイを考える際には、販売戦略の観点からブースを見ることや、消費者心理を考慮することも大切です。

「商品が売れる」ブースづくりには重要なポイントが二つあります。

1.VMD理論

2.AIDMAの法則

ここからは、それぞれについて詳しく解説していきます。

VMDを意識する

VMDは、Visual Merchandising(ビジュアルマーチャンダイジング)の略称で、販売戦略のひとつです。

視覚的な情報を通じ、商品の魅力を最大限に引き出して購入意欲を高める手法として、アパレルやスーパー、家電量販店など様々な店舗の売り場づくりで実践されています。

具体的には色合いや照明、陳列方法を工夫し、「消費者が商品を見やすく、選びやすく、買いやすい空間」にすることです。

例えば、マネキンを用いたコーディネートの提案は、視覚的に着用のイメージがわきやすくなります。また、商品の具体的な着用例を提示することで消費者の購入意欲をかき立てる効果があります。

これもVMDを実践した売り場づくりの例です。

関連する商品も一緒に陳列することで消費者は購入後のイメージを想像しやすくなり、メリットや魅力を感じるため、スムーズに購入へと促すことができます。

展示会ブースのディスプレイでも、VMDを意識すると商品の魅力がより伝わるものになります。

- VMDを意識したディスプレイのポイント

- 色合いを工夫して商品を目立たせる

- 照明を効果的に利用する

- 来場者が見やすい高さに展示する

- 同じ種類・関連する商品は近くに展示する

AIDMAを意識する

AIDMAとは、Attention、Interest、Desire、Memory、Actionの頭文字をとった言葉で、消費者が商品を見て購入するまでのプロセスを表したモデルです。

・Interest(興味)

・Desire(欲求)

・Memory(記憶)

・Action(行動)

展示会ブースでの来場者の行動に落とし込むとすると、以下のような流れになります。

- 消費者に商品を「注目」させて「興味・関心」を持ってもらう

- 「見てみたい、聞いてみたい、触れてみたい」と思わせる

- 実際に商品を見たり体験することで「覚えて」もらい、「購入」してもらう

来場者が自然な流れでこのステップを進んでいけるよう、それぞれのポイントを促すディスプレイを意識しましょう。

- AIDMAを意識した展示会のポイント

- Attention:目立つ色合いやポスター、パネルなどで注意を引く

- Interest:キャッチコピーなど、商品の特徴やメリットを分かりやすく表示する

- Desire:商品を実際に手に取ったり、試用できる環境を作る

- Memory:カタログや資料、ホームページを案内し商品覚えてもらう

- Action:商談や問合せ、購入などのアクションへ誘導する

4.ディスプレイのポイント

ここからは、展示会ブースの具体的なディスプレイについて、解説していきます。

展示会ブース作りでは、基本の販売戦略や消費者心理のほかに展示会ならではの重要なポイントがあります。

- 動線を意識して配置する

- 「カラー・動き・体験」を意識する

- 「視覚・奥行き・高さ」を意識する

- 展示する商品数を意識する

- 来場者視点でディスプレイを確認する

それぞれのポイントについて詳しくお伝えしますので、魅力的なブース作りの参考にしてください。

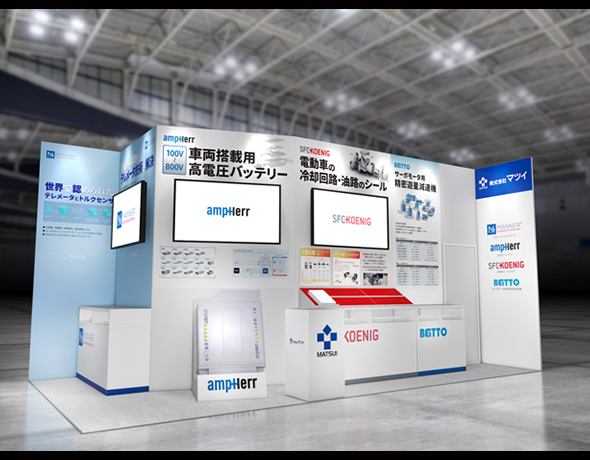

動線を意識して配置する

来場者の動線は、ディスプレイを考えるうえで重視すべき項目のひとつです。

展示会場内の来場者の動線にくわえて、ブース内の動線もシミュレーションしてディスプレイを配置しましょう。

各ディスプレイの配置

ディスプレイの具体的な配置場所を表にまとめました。

これは一例ですので、来場者の動線や実際のブースのレイアウトも考慮して、適切な配置を検討してください。

|

ディスプレイ |

配置場所 |

効果 |

|

看板 |

ブース上部 目立つ場所 |

ブースの存在感が出る 注目度を高める |

|

パネル・バナースタンド |

ブース入り口 目立つ場所 |

来場者の興味を引く 商品のアピールができる |

|

ポスター |

目立つ場所 |

来場者の興味を引く 商品のアピールができる |

|

商品展示 |

ブース中央 目立つ場所 |

来場者の興味を引く 商品の魅力を直接伝える |

|

モニター |

商品展示の近く 目立つ場所 |

来場者の興味を引く 商品への理解を深める |

|

パンフレット・カタログ |

商品展示の近く 手に取りやすい場所 |

商品への理解を深める |

|

デモンストレーション |

商品展示の近く |

来場者の興味を引く 商品への理解を深める 購入意欲をかき立てる |

ブースのディスプレイには、様々なアイテムが必要です。

モニターや展示台など普段利用しないものは、レンタルなどを活用してもいいでしょう。

商品の魅力や自社のイメージにつながるポスターやパネルは、重要なアイテムのひとつなので、訴求力がありオリジナリティも感じられるデザインが理想です。

集客に役立つパネルデザインについては、こちらで詳しく解説しています。

>>効果的な「展示会パネル」の作り方は?制作の流れやポイントを徹底解説!

「カラー・動き・体験」を意識する

ディスプレイを考えるにあたり、カラー・動き・体験の3点を意識することで、よりインパクトのあるブースをつくることができます。

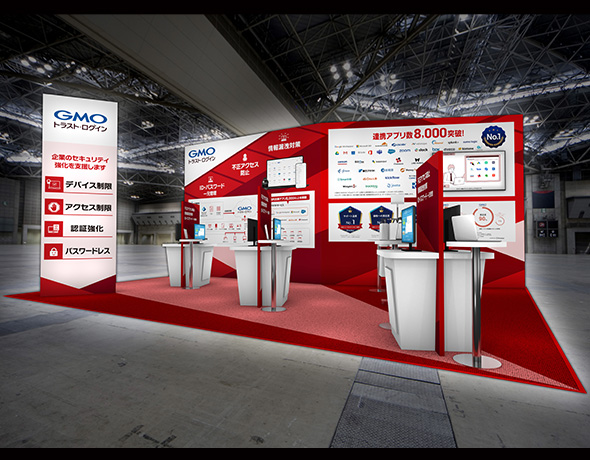

「カラー」のポイント

ディスプレイのカラーは、商品や企業の印象を左右する重要な要素です。

「企業のブランドカラー」や「サービスのイメージカラー」など、商品の訴求や自社の認知向上の役割を果たすようなカラーが最適です。

とはいえ、例えば自社のイメージカラーだからといってピンク一色、何から何までブルー、といった配色は逆効果です。

まずは床や背景などにベースとなるカラーを置き、そのうえで目立たせたいメインカラーを決めます。アクセントになるカラーなども含め、ブースの配色は3色以内にまとめるのが望ましいとされています。

ブースの統一感が出るように、全体の印象を考慮して配色を考えることが大切です。

「動き」のポイント

人には、動いているものを目で追う習性があるため、動きがあるディスプレイは自然と来場者の目に留まります。

具体的には、次のようなディスプレイが効果的です。

- モニターで映像を流す

- 可動する商品は動かす

- デモンストレーションを行う

出展する商品と相性の良い方法で、ディスプレイに動きを加えましょう。

「体験」のポイント

商品の購入を決めるうえで、体験は大きな後押しになります。

デモンストレーションや試用など、来場者が実際に商品の良さを感じられる機会を提供すると、購入や契約につながる可能性が高まります。

また、体験コーナーに集まる来場者も、ブースの注目度を上げる要素(ディスプレイ)のひとつです。

人は、何人か人が集まっていると「何があるのか?」「何をしているのか?」が気になるものです。

来場者が商品を体験できるスペースは通路からもよく見える場所に配置し、会場を回遊する流動客の注意を引きましょう。

「視覚・奥行き・高さ」を意識する

来場者は、商品への興味関心やブースへの印象の多くを、視覚によって得た情報で判断します。

次のようなディスプレイを意識すると、商品をより強く印象付けることができます。

- 目立つカラーや大きさのアイキャッチをディスプレイする

- ブースの形や奥行きを活用して、立体感を演出する

- あえて高さを変えた展示で、視線の動きを誘導する

- 高い位置にディスプレイし、広範囲に訴求する

視覚に訴えるディスプレイを意識することで、商品の魅力が効果的に伝わるブースになります。

展示する商品数を意識する

展示会は、多くの来場者に商品を見てもらえる場です。

しかし、せっかくの場だからと、アレもコレもと在庫の限り商品を陳列すると、かえって来場者を混乱させてしまいます。

商品数が必要以上に多いと、「何がおすすめ」なのかが伝わりにくく、来場者に刺さらないブースになってしまうのです。

来場者に魅力を伝えるためには、厳選した商品を効果的にディスプレイすることが重要です。

来場者視点でディスプレイを確認する

ディスプレイは、来場者視点で確認を行うことが欠かせません。

商品やサービスをよく知るスタッフにとって、分かりやすくディスプレイしたつもりでも、初めて商品を目にする来場者には伝わらない可能性があります。

展示会ブースは、来場者が商品を「知ったり・見たり・体験したり」するための場所です。

来場者の目線に立ち、遠くからでも見やすいディスプレイになっているかを少し離れて見たり、動線がスムーズかシミュレーションしてみたり、客観的な視点で判断することが重要です。

展示会ブースのデザインについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>>【集客を成功させる】展示会ブースデザインのポイントや種類を詳しく解説!

5.まとめ

ここまで、展示会ディスプレイの重要性やポイントについて解説してきました。

展示会ディスプレイは、集客や企業の認知向上など、様々な効果をもたらします。自社のブースが企業の顔として充分な役割を果たせるよう、ディスプレイの効果や具体的なポイントをよく理解することが大切です。

プロの視点と客観的な目線も持つブース制作会社など、専門業者に相談するのも失敗しないコツのひとつです。この記事を参考に、自社の商品の魅力が伝わるブースで展示会を成功に導きましょう。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!