展示会の「木工ブース」について詳しく解説!システムブースとの違いは?

展示会のブースデザインは「木工ブース」と「システムブース」の2種類があります。両者には費用や組み立てやすさの違いとともに、メリットとデメリットが存在します。

これから展示会出展を考えている企業担当者の方は、制作費用の相場や施工までの流れや期間などを把握したうえで、自社がどちらのブースに向いているか判断してから決めるほうがよいでしょう。

この記事では、展示会の木工ブースについて詳しく解説します。

【CONTENTS】

1.展示会の「木工ブース」とは?

木工ブースとは、木材で作られたブースです。木材はおもにベニヤが使われていて、職人が現地で組み上げていきます。木材の表面には経師紙(きょうじがみ)を貼り付けて、施工の度に毎回丁寧に仕上げられていくことが特徴です。

展示会では、木工ブースのほかにも、システムブースを設置する企業も一定数います。以下では、木工ブースとシステムブースの違いや、集客のしやすさについて詳しく解説していきます。

「木工ブース」と「システムブース」の違いは?

木工ブースの材質は「木」ですが、システムブースの材質はオクタノルム、オメガトラス、マキシマライトなどのシステム部材です。あらかじめ形が決まっている部材のため、大きさや高さ、ブースのスペースなどに合わせてセットしていくだけで設営できます。

展示会のために一から施工する必要がなく、既成のパネルなどを再利用してブースを制作するため、木工ブースと比べるとコストや時間を大幅に抑えられます。

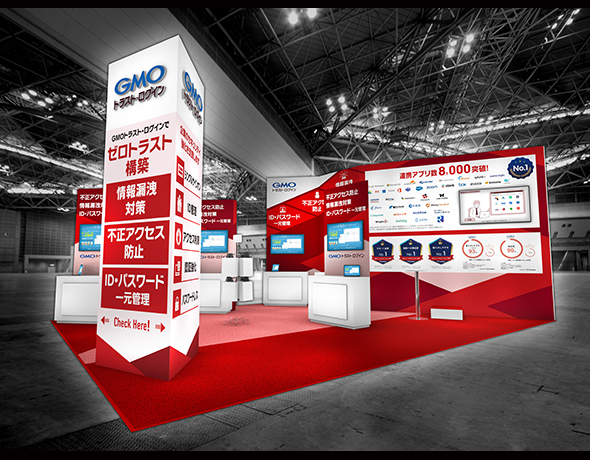

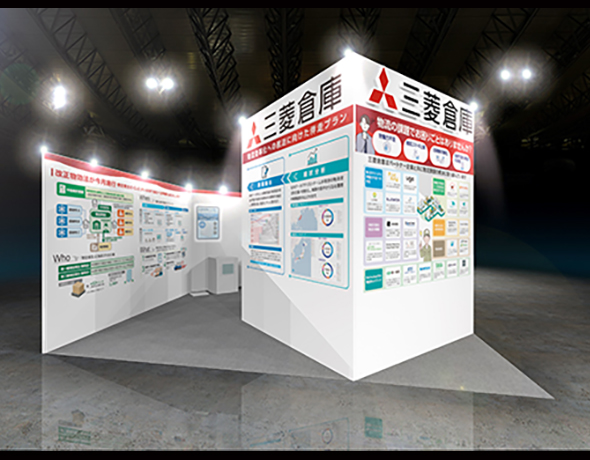

「木工ブース」と「システムブース」の違いを表にまとめると、下記のようになります。

|

木工ブース |

システムブース |

|

|

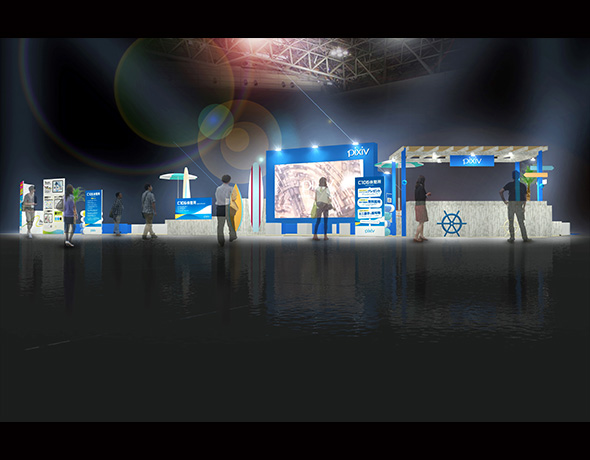

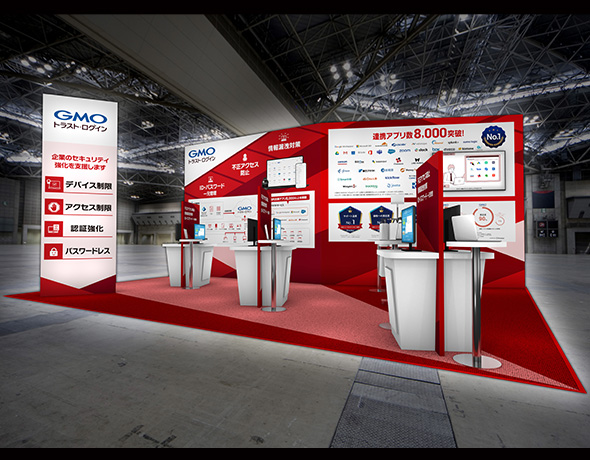

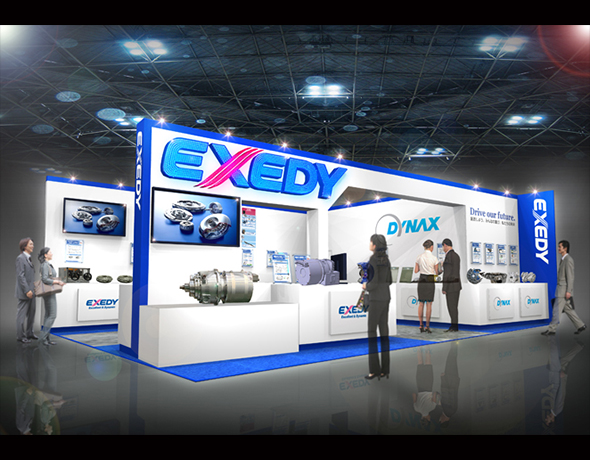

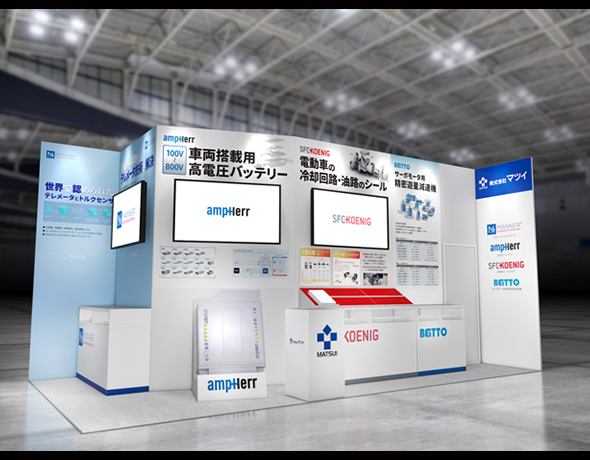

イメージ |

|

|

|

材質 |

木材(おもにベニヤ) |

システム部材(オクタノルム、オメガトラス、マキシマライトなど) |

|

デザインの自由度 |

高い |

低い |

|

サイズ |

決まりがないため、細部までこだわりを持てる |

部材ごとにサイズが決まっているため、細かいサイズは指定ができない |

|

費用 |

高い |

安い |

|

組みやすさ |

時間がかかる |

比較的簡単 |

|

資材の処理 |

廃棄処理になる部分が多い |

再利用できる材質のため、使い回ししやすい |

システムブースについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>展示会の「システムブース」とは?メリット・デメリットを解説

「木工ブース」と「システムブース」どちらが集客しやすい?

集客率を高めるためには、人目を引くような目立つブースにする必要があります。この点からすると、デザイン力で勝負ができる木工ブースのほうが集客しやすいとも考えられます。

しかし、集客のためには「どのように目立たせるか」が重要です。木工ブースとシステムブースのどちらを選ぶにしても、集客しやすくするための工夫や仕掛けが必要となります。

ブースの集客効果を高める方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>【集客を成功させる】展示会ブースデザインのポイントや種類を詳しく解説!

2.木工ブースのメリット

展示会で木工ブースを設置すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。以下で詳しく解説します。

自由度の高い装飾やデザインができる

木工ブースでは、滑らかなカーブの曲面や丸形など自由度の高い装飾やデザインができます。施工は職人が手作業でおこないますが、デザインに合わせてレーザーでカットもできるため、複雑な形状のものも作製可能です。

加工がしやすい

木工ブースは自由度が高いゆえに、釘やビスを使ってさまざまな加工ができます。具体的にどのような点で加工がしやすいか、以下で解説します。

サイズを気にせず設営できる

木工ブースはデザインに合わせて木材を選びます。規格サイズや寸法に決まりがないため、細かい所までこだわったオリジナル性の高いブースを設営できます。もちろん会場や展示会ごとの規定に従ったサイズ・寸法は遵守する必要があります。

カラーリングがしやすい

壁紙やシートを貼れば、カラーリングがしやすくなります。さまざまな色を組み合わせて、企業カラーを意識したブース作りにも対応可能です。

木製の創造物とも相性が良い

木工ブースは、複雑なデザインを表現できる木製の創造物とも相性が良いのが特徴です。木製の創造物の具体例は、下記のとおりです。

- 木工壁面

- 木工ステージ

- 木工ボーダー

- 木工什器

- 木工カウンター

- 木工展示台

システム部材との組み合わせができる

システム部材と組み合わせることで、複雑なデザインが表現できる木工ブースのよさを残しつつ、ブース設営のコスト削減ができます。

3.木工ブースのデメリット

木工ブースは自由度の高い装飾やデザインができ、加工がしやすいメリットがある反面、デメリットも存在します。以下では、木工ブースのデメリットを解説します。

コストがかかる

木工ブースはデザインの自由度が高い反面、デザインに合わせて木製の創造物を作っていく必要があります。基本的には一度きりの使用で廃棄になることから、材料を再利用して作るシステムブースよりコストがかかります。

廃材が多く出る

お伝えしたとおり、木工ブースは基本的に一度きりの使用で廃棄するため、撤去の際には廃材が多く出ます。そのため、「撤去の際には廃材をどのように処理するか」を、あらかじめ決めておく必要があります。

準備期間が長くなる

木工ブースは完成までの準備期間が長くなります。そのため、余裕のあるスケジュールを組んで準備しないと、ブースの質が下がる可能性があります。手間をかけて作る木工ブースだからこそ、長めの準備期間を設けておきましょう。

4.木工ブースの制作費用は?

展示会では、出展スペースを「小間(こま)」と呼ばれる単位を用いて表します。一般的に、1小間は「3m×3m」のスペースです。ブースの制作費用は、広さを増やせば増やすほど上がっていきます。どのようなブースにするかにより一概には言えませんが、1小間およそ50万円前後が目安であり、一般的な木工ブースの制作費用相場は、下記の表のとおりです。

|

1 小間 |

50万円~ |

|

2 小間 |

100万円~ |

|

3 小間 |

150万円~ |

|

4 小間 |

200万円~ |

展示会の費用についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。記事内では、ブースも含め全体の制作費用などをまとめています。

>>展示会出展費用はいくらかかる?規模別の費用やコストの抑え方を解説!

5.木工ブース制作の流れと期間

小間数や内容にもよりますが、業者に依頼してからブース完成まで、平均的には2~3ヶ月程度かかるといわれています。施工の流れは、下記のとおりです。

1. 問い合わせ

出展の目的や予算、イメージなどを依頼する業者に伝えます。

2. 業者からの提案

ブースデザイン・見積もりを業者が提案し、内容に問題なければ正式に発注します。

※コンペの場合は複数社に依頼し、提案内容を比較します。

3. パーツの制作

デザインをもとにして、ブースの骨組みとなるパーツを制作します。デザインに応じて、必要なパーツは異なります。

4. 部材の運搬

完成したパーツを工場から展示会会場へ運搬します。パーツ数に応じて、運搬方法は変わっていきます。(バンやトラックを使用)

5. 壁面建て込み

はじめに、ブースの壁面から建てていきます。

6. 床底上げ

平台を使って床面を設置します。高さを出したいときは、「箱馬」と呼ばれる台を使うこともあります。

7. 看板施工

出展者の看板やこまかなパーツ、アーチなどを設置します。

8. 床材貼り込み

デザインに合った色や素材の床材を貼っていきます。

9. 壁材仕上げ

壁材は経師紙を使用して仕上げます。展示会の会場での施工が難しい場合は、工場で事前にあらかじめ経師紙を貼っておきます。

10. ブース完成

できあがったブースに動画を流すディスプレイや、パンフレットなどを設置し、展示品をイメージどおりにレイアウトすれば完成です。

木工ブースは自由度の高いデザインができる魅力がありますが、職人による丁寧な施工作業があるからこそ実現します。出展する企業の想いが表現されるまでには、さまざまな工程が踏まれています。

6.展示会で「木工ブース」が向いている企業は?

展示会で「木工ブース」が向いている企業は、下記のような企業です。

- デザイン重視のブースを作りたい企業 展示会には競合他社が多数出展します。そのなかでも一際目立つブースにしたいのであれば、デザインの自由度が高く細かい所までこだわれる木工ブースがおすすめです。

- 準備期間を長めに取れる企業 木工ブースはシステムブースよりも、準備期間が長くなります。準備期間をしっかり確保して、こだわり重視のブースを作りたい場合におすすめです。

- 商品やサービスの世界観をストレートに伝えたい企業 木工ブースは壁紙やシートを貼ればカラーリングがしやすく、企業カラーを意識したブース作りができます。商品やサービスの世界観をストレートに伝えたい企業には、木工ブースが最適でしょう。

展示会のブースについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>【事例10選】展示会ブースの設営をするには?流れや費用なども紹介

7.まとめ

「木工ブース」は、自由度の高い装飾やデザインができて加工がしやすいメリットがある反面、システムブースと比べるとコストがかかりやすく、準備期間も長くなるといったデメリットもあります。

重要なことは、展示会に出展する目的を果たすことです。「木工ブース」と「システムブース」のいずれのブースを選んだとしても、集客ができなければ意味がありません。イメージや予算を踏まえ、ブース装飾業者と相談しながら最適なブースを目指しましょう。

専門の担当者がお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください!