Column

コラム

「ゼロベース思考」は可能か?不可能か? メタ認知と「虫の目」でバイアスや思い込みに気づく

近年、「ゼロベース思考」という言葉をよく目にするようになりました。

何かの問題解決にあたる際に、物事を既存の枠組みだけで考えると過去の事例やさまざまな規制などが思考の幅を狭くし、最適な解決方法への到達が難しくなってしまいます。そこで既存の枠組みにとらわれず、目的に対して白紙=ゼロの状態から物事を考えようとする姿勢が「ゼロベース思考」と呼ばれるものです1)。

ゼロベース思考を行うことで物事を従来の経験値型の思考とは異なる視点で分析でき、新たなアイデアを創出できるとされ、ビジネスで必要な思考法として近年注目されています。その背景には働き方やビジネス環境の変化、価値観の多様化などがあると考えられます。特にコロナ禍以降、社会はこれまでに経験したことのない状況下に置かれてきました。

過去のデータや成功事例をベースに問題解決をはかろうとする従来の思考や発想では、もはや新たなイノベーションが生まれない時代になったといえるでしょう。「ベテランになって考え方や発想に融通がきかなくなった」、「知識や経験がない若手のほうが柔軟な思考ができるのかもしれない」と、自信を失いかけている方もいるかもしれません。

ゼロベース思考に関する書籍やコラムでは、「すべてのバイアスをゼロにして考えてみましょう」、「思い込みや先入観に囚われず、前提を疑ってみましょう」、「過去を捨てて、未来だけを見て目標を立てましょう」などと書かれていることが多いようです。

ゼロベース思考に則り、本コラムでは前提を疑うところから始めてみましょう。

そもそも「ゼロベースで思考する」ことは可能なのでしょうか?

目次

・「連想記憶」がゼロベース思考を妨げる

・メタ認知で「知の呪縛」から自由になろう

・「虫の目」でなぜ?を考えよう

「連想記憶」がゼロベース思考を妨げる

人間の脳にとって、ゼロベースで物事を考えるのはそう簡単なことではありません。なぜなら、人間のすべての行動は過去の記憶や経験をベースに行われているからです2)。私たちが何かを思考して行動するとき、そこには判断プロセスとして「意思決定」が介在しています。「意思決定」という言葉には自分の意思で物事を決められそうなニュアンスがありますが、実際の意思決定はほぼ私たちの知らないところで無意識に行われます。

たとえば喉が渇いてコンビニに入り、飲み物を買おうとするシーンを想像してみましょう。「最近糖分の摂りすぎが気になるからお茶か水、ブラックコーヒーがいいかな」、「そういえばきのう新発売の清涼飲料水のCMを見た」、「午後は眠くなるからお茶にしよう」などの無意識の判断を経て、私たちはお茶をレジに持っていきます。

つまり、脳は目の前の情報(=ドリンク棚)を手掛かりとして、関連する過去の記憶(=最近の食生活、きのう見たCM、眠くなる時間など)を無意識にめまぐるしく連想し、最も強く浮かび上がってきた情報を選んで行動しているのです。この一連の脳のはたらきを「連想記憶」といいます2)。どのようなテーマであれ、物事を考えるときには意思決定が行われます。

その際に脳は連想記憶によって自動的に過去の記憶を持ち出し、目の前の情報と結びつけてしまいます。年をとるほど決断や判断が遅くなりがちなのは、連想される過去の記憶量が若い頃よりも膨大になるためです。無意識に行われる連想記憶を断つことは不可能に近いため、知識や経験が多ければ多いほどゼロベースで思考することが難しい、といえるかもしれません。

では、すでにたくさんのことを知り、経験してしまった私たちがゼロベースで思考する方法はあるのでしょうか。

メタ認知で「知の呪縛」から自由になろう

脳はいったん何かの知識を得てしまうと、その知識がなかった状態に戻ることができません。生まれたときからスマートフォンがあった世代の人たちは、スマートフォンがなかった時代の生活や文化を映像などで学べても、スマートフォンがなかった時代の人の頭の中まで想像することは困難です。スマートフォンを使い慣れない人に使い方を教えるとき、アプリという概念がわからないのに便利なアプリを熱心に紹介して教えた気になる――このように相手の立場に立って物事を考えられない現象を「知の呪縛」といいます3)。

知の呪縛を手軽に体感する方法があります4)。

2人1組になり、自分だけが複雑な図形が描かれた紙を持ち、相手にはその紙を見せずにどんな図形が描かれているかを口頭説明します。相手は説明された通りに白紙に図形を描いていきますが、途中で何度もコミュニケーションをとらない限り、間違った図形が完成してしまいます。

知の呪縛、すなわち「自分に見えているものが相手には見えていない」という当たり前の前提を、私たちはなかなか認知できません。

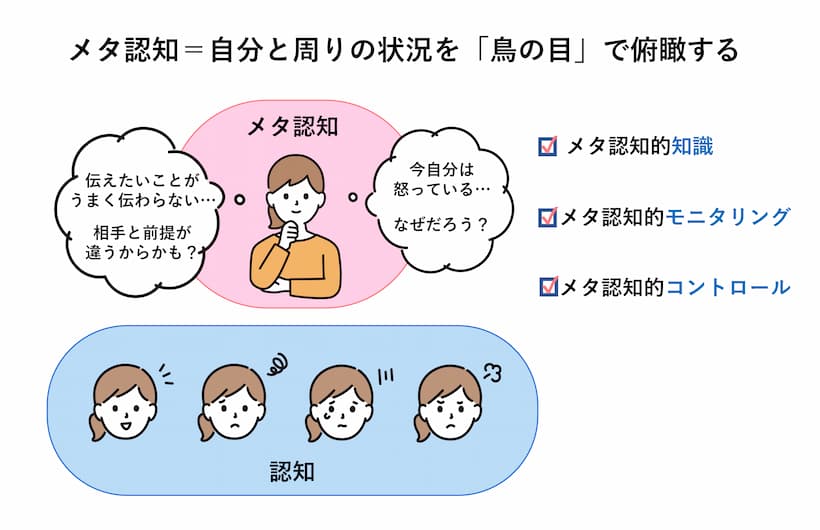

こうした知の呪縛を解くためには、「メタ認知」が重要となります。メタ認知も最近よく目にする言葉の1つですが、メタ認知の教科書には「メタ認知とは、自分自身の思考や認知についての思考」と書かれています5)。もう少し噛み砕くと、「自分の認知(考える・感じる・記憶・判断などの心のはたらき)そのものを俯瞰的に把握し、行動や感情をコントロールすること」です。自分や他者、問題などを今の自分の目線よりも高いところから「鳥の目」で見ると、問題を見つけやすくなります。※図

|

|

メタ認知には、①メタ認知的知識、②メタ認知的モニタリング、③メタ認知的コントロール、という3つの要素があります。

(①メタ認知的知識)

相手に図形を見せずに図形を描いてもらう課題を例にとると

(②メタ認知的モニタリング)

相手にどの程度まで自分の口頭説明が伝わっているかを各段階で確認すること

(③メタ認知的コントロール)

図形の全体像を説明したうえで今どこを話しているかを伝え、相手の理解を待ったり、補足したりすること

の3要素です。

このような説明方法を「メタ説明」といい、メタ説明を聞いた相手は正確な図形を描けるようになります4)。

メタ認知のポイントは、たくさんの知識や経験があること、連想記憶によって意思決定を行うことが発想やコミュニケーションの足枷にならないという点です。知識や経験がいくら蓄積されても、自分のなかにあるバイアスや先入観、思い込みを「鳥の目」で俯瞰的に把握できれば、知の呪縛を解くことができると考えられます。

「虫の目」でなぜ?を考えよう

メタ認知はゼロベース思考と非常に相性がよい考え方です。

「自分に見えているものが相手には見えていない」、逆に「相手に見えているものが自分には見えていない」ことを意識するだけでも、思い込みや先入観にとらわれず、柔軟なコミュニケーションや発想が促され、新たなイノベーションに繋がる可能性が高まるはずです。

ただし「鳥の目」で問題を発見できても、「なぜその問題が起きているか?」という理由まではわかりません。相手が人なら直接聞くことができますが、データや数値などの場合は自分で理由を探り、考えるほかないのです。

たとえば20世紀にアジアの一部の国々でパソコンが売れないという問題に対して、「子どもの宿題の邪魔になるから」という理由を探り、ゲームで遊べないようにロック機能を搭載したパソコンを発売した企業は売り上げを大きく伸ばしました。また、アジア特有の家族意識に注目し、親戚一同がお金を出し合い、次世代の教育のために購入する贈り物としてパソコンを位置付ける戦略も功を奏したといいます。

アジアの考え方は欧米人には馴染みがなく、技術者も経営者もコンサルタントもよい販売戦略=問題解決法を思いつくことができませんでした。これらのアイデアを出したのは、欧米とは文化様式の異なる村にフィールドワークに出かけ、地域に密着し没入することで多文化を研究する人類学者たちだったのです。

こうしたアプローチを「虫の目=人類学的視野」といい、今や多くのハイテク企業は積極的に人類学者を採用しているといいます6)。

欧米型の教育を受けて育つと、自分たちの考え方や行動を世界基準として考えてしまいがちです。しかしどの国、どの文化、どの社会、どの世代、どの属性でも思考や行動にバイアスが含まれており、それが視野を狭めることになります。

「鳥の目」だけでなく「虫の目」で世界を見て両方の視点を組み合わせ、「なぜその問題が起きているか?」の解決策を考えることが、真のゼロベース思考に近づく第一歩かもしれません。

参考文献:

1)産学連携キーワード辞典.[http://www.avice.co.jp/sangaku/keyword.html]

2)高野陽太郎.記憶を呼び起こす.Marketing Researcher.2014;No.125:10-5.

3)Birch SAJ, Bloom P. The curse of knowledge in

reasoning about false beliefs. Psychol Sci. 2007; vol.18: pp.382-6.

4)佐藤浩一、中里拓也.口頭説明の伝わりやすさの検討:説明者の経験と説明者-被説明者間のやりとりに着目して. 認知心理学研究.2012;vol.10:pp.1-11.

5)J.ダンロスキー/J.メトカルフェ著、金城光/清水寛之訳

『メタ認知 基礎と応用』 北大路出版、2010年

6)ジリアン・テッド著、土方奈美訳 『Anthro Vision(アンソロ・ビジョン)人類学的思考で視るビジネスと世界』

日経BP、2022年

関連する研修

クリティカルシンキング研修

Z世代の力を引き出すコミュニケーション研修

ビジネス交渉術研修

ロジカルシンキング研修

ビジネスアイデア創出研修

問題解決力研修

マインドセット研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。