Column

コラム

今、改めて人が集まる場を考える 〜対話を促すファシリテートとデザイン〜

2020年初頭に始まったコロナ禍により、あらゆる「集まり」は急速にオフラインからオンラインへとシフトしました。画面越しでしかコミュニケーションをとったことがないチームメンバー、クライアントも少なくないかもしれません。しかし2023年春より規制緩和が進み、人と人がオフラインで顔を合わせる機会が増えつつあります。コロナ禍を経て私たちが今再び集まろうとするとき、3年前と同じ地点に戻るだけでよいのでしょうか。そもそもコロナ禍が始まる前に開催されていたカンファレンスやミーティングで、「自分は主体的にコミットした」、あるいは「退屈しない、意義ある会合だった」と言える場がいくつあったでしょうか?

複雑な対話のプロフェッショナル・ファシリテーターであり、TED Conferencesのメインスピーカーとしても有名なプリヤ・パーカー氏は、自著『最高の集い方

記憶に残る体験をデザインする』1)において次のように語っています。

“「会議にしろ、カンファレンスにしろ、パーティーにしろ、いつもの決まりきったやり方で人を集め、集まった人たちが勝手に盛り上がってくれることを期待し、そこから奇跡のような結果が自然に生まれることを願っています。でも、そんな願いがかなうことはほとんどありません」”。

引用:『最高の集い方

記憶に残る体験をデザインする』

本書はコロナ禍が始まる前に出版されましたが、アフターコロナの時代に役立つ集まり方の心得やアイデア、アプローチが詰まっています。3年間の自粛期間を経てた今こそ、人が集まる場について改めて考える絶好の機会です。ここでは『最高の集い方』を手引きとして、これまでの思い込みや手順を見直し、活発な対話を促す集まりのデザインを考えてみましょう。

目次

集まりの「型」ではなく「目的」を見極める

誰を招く?どこで開く?

当日の盛り上がりは事前準備で決まる

集まりの当日に気をつけたいこと

おわりに

集まりの「型」ではなく「目的」を見極める

カンファレンスやミーティングを主催する立場になったとき、ほとんどの人がまず考えるのが会場設備や案内状、スライドや説明資料などの「モノ」の準備ではないでしょうか。パーカー氏は「モノ」ではなく「人とどう向き合うか」をまず考え、そのための準備や仕掛けを考えることを提案します。それは集まりの「目的」を見極めることでもあります。

“クライアントや友人が集まりの目的をなかなか決められずに困っているとき、わたしはこんなふうに助言している。「何のために集まるか」ではなく「なぜ集まるのか」を考えてみてほしい。”

引用:『最高の集い方

記憶に残る体験をデザインする』

たとえば異業種交流イベントの目的は、「人と会うため」ではありません。これは集まりの種類、すなわち「型」であって、目的は別にあります。「参加者にクライアントを見つけてもらうため」、「商品を売り込むため」、「業種を越えて仲間を作るため」など、同じ異業種交流イベントでも主催者の意図によって集まりの目的は異なります。「最終的に参加者にどうなってほしいのか?」と逆算して考えることで集まりの目的が見えてくるのです。

目的ができると、その達成のために必要な「モノ」は目的が決めてくれます。目的が明示された集まりは出席者も安心して参加でき、準備や方向性で迷っても、目的に立ち返ると自ずとすべきことがわかります。目的は、集まりをデザインするための指針でもあるのです。

誰を招く?どこで開く?

1.「誰を呼ぶか」ではなく「誰を呼ばないか」を考える

目的が決まったら、「誰を招くか」を考えます。集まりの目的に合う人、目的達成のためになる人だけを呼び、目的に合わない人を意図的に入れないことが重要です。誰かを排除すれば多様性が犠牲になるのでは?と懸念を抱くかもしれません。しかし「どなたでも歓迎」は、参加者の心理的安全性を脅かすことにもなりえます。

“「広い心で門戸を閉ざす」ことは、雑多な人々のなかに多様性を埋もれさせず、むしろ違いを際立たせ、多様性を活かす手法にほかならない。”

引用:『最高の集い方 記憶に残る体験をデザインする』

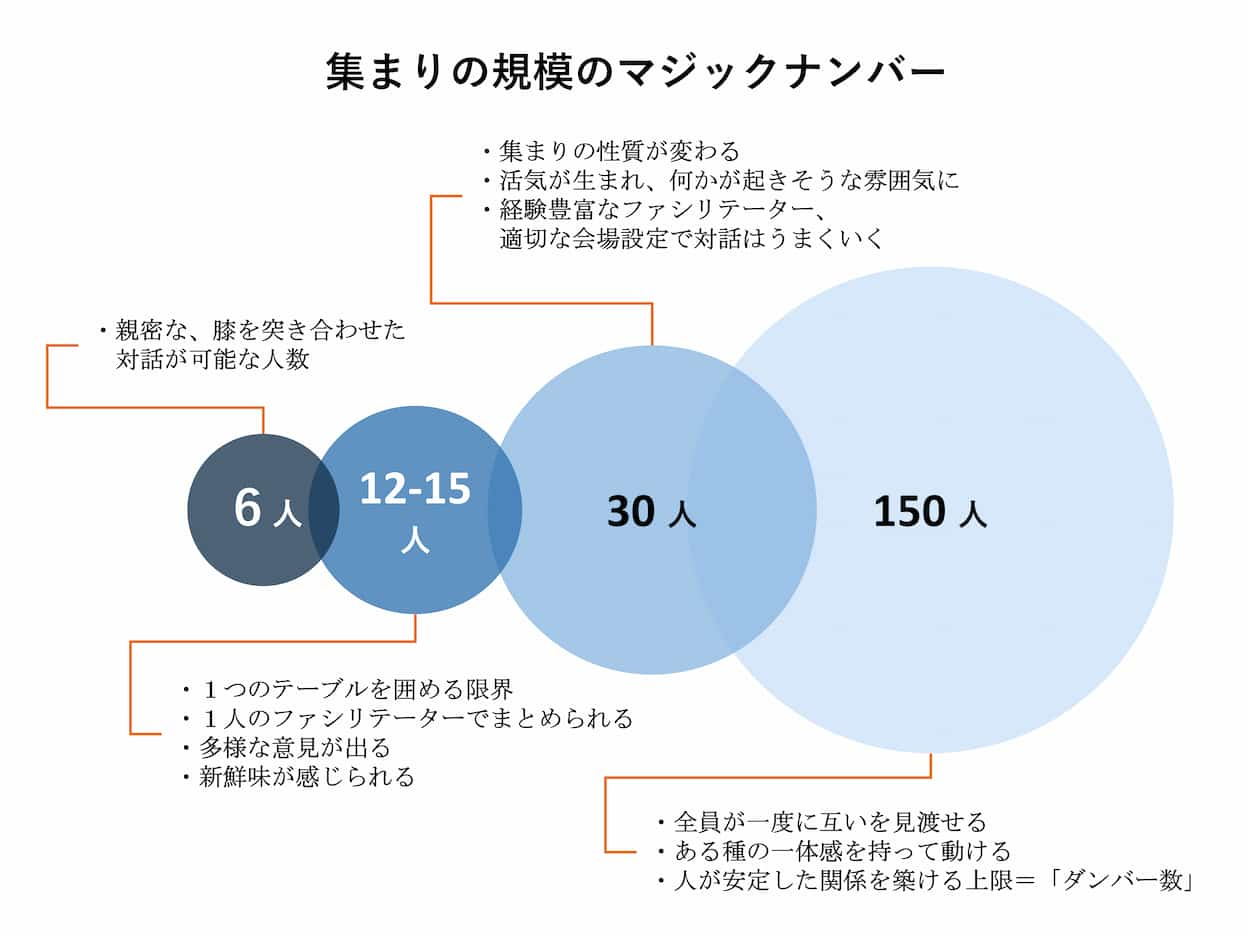

また、集まりの参加人数のマジックナンバーを活用し、目的に応じた対話を促すこともできます(図)。

2.あえて閉じることで一体感を生む

次に、集まりを開く場所を決めましょう。パーカー氏は、会場設定の値段や利便性、規模などで悩んでいる人たちに対してこう言います。

“利便性で場所を決めてしまうと、目的よりもロジスティクスが優先されることになる。でも、本来ならロジスティクスは目的達成の手段であるはずだ。”

引用:『最高の集い方

記憶に残る体験をデザインする』

集まる理由が目に見えるような場所を選び、部屋のレイアウトを考えましょう。もちろん、毎週の営業会議や定例ミーティングでいちいち場所を変えていられない、というケースもあるでしょう。その場合は物理的にドアを閉める、仕切りでスペースを囲む、ガラス張りの会議室を一時的に大きな紙や布で覆う、誰も座っていない椅子を外して隙間を埋めるなど、ささいなレイアウトの変更でも活発な対話が生まれます。集まりの熱量を閉じ込めて高め、親密さと一体感を生むために、あえて場を閉じ、適度な混み具合をデザインすることが重要なのです。

当日の盛り上がりは事前準備で決まる

1.準備期間に種を植えておく

集まりは準備期間からすでに始まっています。集まりの目的によってワークショップ、ブレインストーミング、アイデアラボ、といった独自の名前をつけて告知すると、参加者も「発言やアイデアが求められそうだ」と判断できます。具体的な事前課題を出しておくのもよいでしょう。社内でメンター研修を予定しているなら、受講者の直属の上司や先輩、あるいは経営陣がメンターからどんな影響を受け、人生がどう変わったか、といった例を受講者にメールで事前に送っておくと研修に気持ちが入りやすくなります。

2.暗黙のマナーに頼らず、新しいルールを作る

退屈な集まりを盛り上げるために小技や仕掛けを施しても、集まりの目的に合致していない限り効果は見込めません。パーカー氏は集まりのルールを事前に明示し、参加者がどう行動すべきか、細かいところまで前もって伝えておくことを推奨します。

同じ文化背景で育ってきた閉じたコミュニティであれば、暗黙のマナーでも盛り上がることができます。しかし多様性の時代において、マナーは衝突や排他性を生んでしまう可能性があります。

“異なる人たちが集まる場合は、誰にでもわかりやすいその場のルールがある方がいい。ルールのある集まりは厳しいように見えてじつは、自由と開放性をもたらしてくれる。”

引用:『最高の集い方

記憶に残る体験をデザインする』

ルールは異質な人同士に一体感を持たせ、集まりを盛り上げる効果があるのです。

集まりの当日に気をつけたいこと

1.主催者は裏方に徹してはいけない

主催者の仕事は集まりの準備と、当日のオープニングで会議の議題を確認することだと思っていませんか?制約があるほうがよいデザインが生まれるのと同じで、主催者が正しいやり方で主導権を発揮する「寛容でありながらも毅然とした仕切り」こそが、よい議論への第一歩です。たとえば質疑応答では「必ず質問の形で、簡潔に」を徹底し、自分の意見を長々と述べる参加者を遮る必要があります。主催者は他の参加者から、退屈から、スマートフォンの誘惑から参加者を守るために、集まりをデザインする立場なのです。

また、オープニングは集まりの目的を参加者の心に刻むチャンスです。事務連絡や告知から開始せず、自慢や宣伝を排除することも主催者に求められます。

2.予定調和ではなく、ルールに基づいた対立の見える化を

実際の対話では、集団の関係性を構築し、人々が対話できる環境をつくるファシリテーターの存在が鍵となります。調和を最優先させると集まりは退屈になり、調和が目的化すると集まりの本来の目的が失われます。予定調和に陥らず、現状の改善につながる建設的な対話を生むために、パーカー氏は「ヒートマップ」を提案しています。ここでいうヒートマップとは、その集まりが熱くなる議論のテーマのことです。

“ヒートマップを作るために次の問いを自分(と参加者)に問うてみてほしい。人々が気づかないうちに避けていることは何か?何が聖域とされているか?みんなが口にしないことは何か?守ろうとしていることは何か?それはなぜか?”

引用:『最高の集い方

記憶に残る体験をデザインする』

その集団が避けているテーマこそが現状の改善につながる建設的な対話を促し、予定調和を打破してくれます。

おわりに

集まりには会議やカンファレンス・ミーティング、ブレインストーミングや1 on 1、研修などの仕事上のものから、今後増えてくるだろう歓迎会や飲み会、趣味で集うワークショップにいたるまで、多種多様な種類・規模があります。コロナ禍で生まれたオンライン・オフラインのハイブリッド型の集まりも、今後継続されていくでしょう。どんな集まりにも適応できる魔法のようなテクニックは残念ながら存在しませんが、「なぜ集まるか」を深掘りし、参加者全員が目的を共有することでよりよい集まりが実現できるはずです。

『最高の集い方』は主催者・ファシリテーターだけを対象とした本ではなく、「人と人の集まりを意味ある瞬間に変えるにはどうしたらいいのか?」という問題意識を持つ全ての人を対象に書かれています。これから参加する会議や研修に向けて、主催者と参加者がともに作り出す新しい「集まり方」を考え、活発な対話や議論を進めてみてはいかがでしょうか?

参考文献:

1)プリヤ・パーカー 『最高の集い方 記憶に残る体験をデザインする』 プレジデント社、2019年

関連する研修プログラム

☑ファシリテーションスキル研修 ~参加者を巻き込み、成果のある会議を開く~

☑問題発見力研修

☑コンフリクト・マネジメント研修 ~職場での対立を創造的に解決する~

☑メンター担当者研修

☑アサーション研修 ~言いにくいことを伝えられる表現方法~

☑心理的安全性の高いチームの創り方研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。