Column

コラム

人的資本経営のベースとなる「心理的資本」 〜人的資本・社会関係資本・心理的資本を知ろう③〜

企業の競争優位性を物的資本で評価していた時代から、今や人材を「資本」と捉えて投資の対象とし、企業価値を高めていく「人的資本経営」の推進が求められる時代になりました。第1回の変化が激しい時代の「人的資本」の考え方では、知識やスキルなど、その人が「何を知っているか」を重視する「人的資本」を紹介しました。第2回のこれからのキャリア形成に効く「社会関係資本」では「誰を知っているか」、すなわち人的ネットワークを重視する「社会関係資本」に焦点を当てています。

第3回となる本コラムでは、人的資本経営を支える3つ目の資本「心理的資本」、そして今後注目されるかもしれない「脳的資本」についてご紹介します。

心理的資本は経営学者フレッド・ルーサンスが提唱した概念で、一人ひとりが持つポジティブな心の状態を意味します1)。従来の物的資本や人的資本と同じく、心理的資本は企業の競争優位性を生み出す資本の1つに数えられます。心理的資本は個人の自己成長や学びを促し、ウェルビーイングやモチベーション、ワーク・エンゲージメントを高めるエンジンとして位置付けられます。ポジティブな心の状態を保つことで自身がもっている知識・スキルや人脈を活用し、さらに高めようという意欲を持つことができます。このため、心理的資本は人的資本や社会関係資本のベースになると言えるでしょう。

目次

・心理的資本は測定できる?

・心理的資本は高められる?

・心理的資本から脳的資本へ

・生涯を通じて「脳を育む」という考え方

心理的資本は測定できる?

企業の情報開示において、経営成績や財務状態などの数値データは共通の企業会計ルールに基づいて計算され、客観的な評価がなされます。一方、心のエネルギー・状態である心理的資本は客観的な評価が難しそうですが、実は定量的に測定することが可能です。

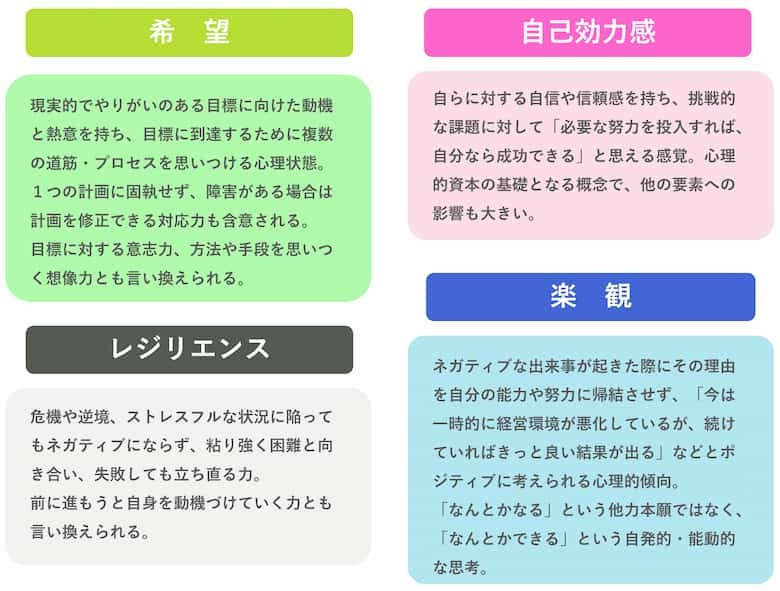

心理的資本は、「希望」・「自己効力感」・「レジリエンス」・「楽観」という4つの要素で構成されており(表1)、心理的資本の評価尺度はこの4つの構成要素に基づいて開発されています1)。

表1

表1

評価尺度は24項目・各6点で構成され、合計スコアが高いほど心理的資本が高くなります。心理的資本が従業員の心理的な態度や行動、業績に与える影響について、この評価尺度を用いた実証研究が多数行われてきました。

たとえば米国の1万人を超える従業員を評価した研究では、心理的資本が高い従業員は望ましい態度(職務満足、組織コミットメント、心理的幸福)および協調的行動を取りやすく、自己評価・上司評価・客観評価のいずれでも高いパフォーマンスを発揮すること、さらには望ましくない態度(冷笑的態度、離職意向、職務ストレス、不安)や逸脱的行動を取らないことが明らかになっています2)。こうした知見から、心理的資本の高さは従業員の態度や行動、パフォーマンスに対してプラスの影響をもたらすと考えられます。

心理的資本は高められる?

では、心理的資本は高めることが可能な資本なのでしょうか?心理的資本の提唱者であるルーサンスは、心理的資本を後天的に強化・獲得できる概念として開発・定義しました。近年、心理的資本の4要素である「希望」・「自己効力感」・「レジリエンス」・「楽観」・のそれぞれに対して1〜3時間程度の研修を実施することで心理的資本が強化されること、従業員の心理的資本の増加が企業業績に好影響をもたらすことがさまざまな実証研究によってわかっています。

つまり、心理的資本の高さが従業員の満足度や幸福度、ワーク・エンゲージメントやモチベーション、パフォーマンスの向上につながること、さらに研修などのトレーニングを行うことで心理的資本を高めると、結果として組織の幸福度や企業成績にも好影響がもたらされることが明らかになったのです。

心理的資本から脳的資本の時代へ

人的資本・社会関係資本のベースとなる心理的資本は、今後ますます重要になると考えられます。特に人工知能による自動化が進み、労働力の一部が代替される未来では、テクノロジーが模倣も代替もできない人間ならではのスキルや能力が必要とされていくでしょう。たとえば認知的・感情的・社会的なスキルや感情的知性、創造性、思いやり・共感、利他の精神、システム思考、メタ認知、集合知、認知柔軟性などです。

こうしたテクノロジーの進歩やめまぐるしく移り変わる時代状況をふまえ、脳科学の分野から新たに「脳的資本(Brain Capital)」という概念が提唱されています3)4)5)。脳的資本とは私たちが生涯を通じて蓄積し、強化できる知識や脳の創造的なスキル、脳の健康状態であり、高齢になっても誰もが社会の生産メンバーとして能力を発揮することを目指す概念です。脳的資本には上記のような人間ならではのスキル・能力に加え、レジリエンスやモチベーション、探究心、目標達成のための意思力、コミュニケーション力なども含まれます。脳的資本は人的資本・社会的資本・心理的資本と相互に補完し合うだけでなく、3つの資本を下支えする概念として位置付けられるかもしれません。

生涯を通じて「脳を育む」という考え方

脳科学には、「脳を知る」、「脳を守る」、「脳を創る」、「脳を育む」という4つの領域があります。「脳を知る」領域では脳の働きの理解を目指し、「脳を守る」領域では脳に関わる疾患のメカニズムを解明して機能回復や予防に活かすことを目指します。「脳を創る」領域では人工知能などのテクノロジーの構築を目指すのに対し、21世紀に入って提唱された新しい「脳を育む」領域は、これまでの脳科学研究の成果を教育・人材育成に還元してより豊かな社会の実現を目指すものです。

脳的資本は「脳を育む」領域と関連しています。私たちの脳は幼児期や学生時代だけでなく、職場や家庭などの社会生活で絶えず学習を続けています。高齢になっても同じ会社で勤務を続ける人、転職する人、住環境やライフスタイルを大きく変える人など多様化が進んでいますが、かつてのように定年を迎えて静かに老後を過ごす時代ではなくなりました。リスキリングの重要性が叫ばれる人生100年時代において、人の一生は「脳を育む」営みの連続であると言えるでしょう。「脳を育む」領域では乳幼児や青年期の脳の発達だけを対象とするのではなく、生涯にわたる教育の可能性、特に高齢者の脳の学習・記憶メカニズムの解明、脳の可塑性(=損傷した脳の神経細胞の周囲に新たな神経回路ができ、失われた能力を補填すること)などを研究対象とし、社会実装することを目指しています。

脳的資本の考え方では、高齢者のもつ優れた認知的・感情的・社会的スキルや感情的知性、経験にもとづく共感力や思いやりなどを貴重な資本と捉え、企業戦略としてメンターシップや人材育成において活用することが期待されています5)。高齢になっても社会参加し、人的資本・社会関係資本・心理的資本の基礎となる脳的資本を高めていくためには、生涯を通じた「脳を育む」教育への投資が欠かせません。人的資本経営が求められる今、「人間ならではの力」の総合的かつ生涯にわたる活用に向けて、心理的資本や脳的資本の考え方を導入してみてはいかがでしょうか。

参考文献:

1)フレッド・ルーサンス、キャロライン・ユセフ=モーガン、ブルース・アボリオ著 『こころの資本―心理的資本とその展開』 中央経済社、2020年

2)Avey JB, et al. Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly. 2011; vol. 22: 127-152.

3)Smith E, et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry. 2021; vol. 26: 3-22.

4)Eyre HA, et al. Building brain capital. Neuron. 2021; vol. 109: 1430-1432.

5)Dawson WD, et al. Investing in Late-Life Brain Capital. Innov Aging. 2022; vol.6: igac016.

関連するプログラム

・レジリエンストレーニング研修

・心理的安全性の高いチームの創り方研修

・アンガーマネジメント研修 ~感情理解とコントロール

・シニア・キャリア&ライフデザイン研修

関連コラム

- 変化が激しい時代の「人的資本」の考え方①

- これからのキャリア形成に効く「社会関係資本」②

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。