Column

コラム

これからのキャリア形成に効く「社会関係資本」 〜人的資本・社会関係資本・心理的資本を知ろう②〜

先が読めないVUCAの時代、企業が持続的な成長を遂げるためには社員という資本そのものを高めていく必要があります。第1回の変化が激しい時代の「人的資本」の考え方では、国際的に注目されている「人的資本」の考え方と、人的資本と相互補完関係にある「社会関係資本」・「心理的資本」をリーダーシップの観点から概説しました。第2回となる本コラムでは、キャリア形成の観点から社会関係資本に焦点を当ててご紹介したいと思います。

社会関係資本は人と人の関係性に埋め込まれた資本で、言い換えると「誰を知っているか」だと第1回でお話しました。ただ、社会関係資本は単なる人脈やコネクションだけを指す概念ではありません。人的資本が知識や獲得したスキル、情報処理能力などのIQ(知能指数)的側面をもつのに対して、社会関係資本はSQ(社会的知能指数)的な側面が強い概念と考えられます。SQには、他者と関わるときに発揮される社会性や対人能力、特に自己と他者を効果的につなぐコミュニケーション能力、共感する力なども含まれています。「つながりを作る力によって得られる資本」と言い換えると、社会関係資本のイメージが湧きやすいかもしれません。

目次

あらためて社会的資本とは?

プロティアン・キャリアで考える社会関係資本

関係資本をどう蓄積するか

あらためて、社会関係資本とは?

米国の政治学者ロバート・パットナムは、社会関係資本を「個人間のつながり、すなわち社会的ネットワーク、およびそこから生じる互酬性と信頼性の規範」と定義しました1)。なかなか難解な表現ですが、互酬性とは「相手を助ければ相手も返礼してくれるだろう」という期待を前提に成立する相互作用をいいます。たとえば「お互い様」や「情けは人の為ならず」、あるいは「与えよ、さらば与えられん」が浸透したコミュニティには、互酬性と信頼性の規範が存在すると考えてよさそうです。

社会学者のジェームズ・コールマンは、1988年に発表した「人的資本の形成における社会関係資本」という論文のなかで、社会関係資本をよりわかりやすく「個人間の関係の中に存在し、生産活動を促進する機能をもつ社会的な関係性」と定義しています2)。また、コールマンは社会関係資本によってもたらされる利益は投資した個人だけでなく、その社会の構成員全員が享受できるという考えを提示しました。日本の企業文化でも、自らの行いが自分に返ってくるかどうかにかかわりなく、他者に便益を与え、組織のために役立とうとする互酬性が往々にしてみられます。そして信頼と互酬性に則って動くメンバーが多いほど組織やチームは活性化し、好ましい結果を生むこともわかっています。

従来のキャリアの考え方では、組織内でポジションが安定してしまう40~50代のミドルシニア世代で社会関係資本が不足しがちと考えられてきました。しかし信頼と互酬性の考え方は、上の世代を見て生きてきたミドルシニア世代にとって比較的馴染みやすいのではないでしょうか。

プロティアン・キャリアで考える社会関係資本

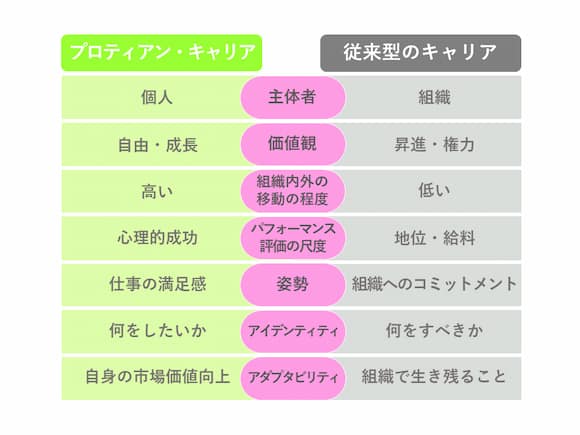

これからのキャリア形成で重要となるのが「プロティアン・キャリア」です。「プロティアン」はギリシア神話の変身に長けた海神プローテウスが語源で、「変幻自在」を意味する言葉。プロティアン・キャリアは変動する経済や社会環境に柔軟に適応し、キャリアの変化を個人の自由な成長として捉える考え方です(図)3)。半世紀近く前からあるプロティアン・キャリアの概念が今注目を集めている背景には、終身雇用制度の終焉、ニューノーマル時代の到来、そして70歳定年時代にミドルシニアのキャリア形成が重視されるようになってきたことなどが挙げられます。

人的資本・社会関係資本・心理的資本などの人がもつ資本は「キャリア資本」と言い換えられます。プロティアン・キャリアにおいて社会関係資本は重要な柱であり、自身の市場価値を自己分析する際に「進んでいきたい方向性や成長目標に対してどの資本が足りていないのか」と分解して考える必要があります。そして現在不足しているキャリア資本が社会関係資本であれば、蓄積を目指して自ら行動していく姿勢がプロティアン・キャリアの戦略なのです。

関係資本をどう蓄積するか

企業が組織内での社会関係資本の蓄積を促進する取り組みとして、オフィスのフリーアドレス導入、社内交流イベントなどがありました。ただし、こうした取り組みはコロナ禍を経たニューノーマル時代の働き方に合致しなくなってきているのも事実です。今後、組織内での社会関係資本の蓄積は社内SNSやオンラインでの交流にシフトしていくのかもしれません。実際、総務省による平成30年版情報通信白書は、情報通信技術(ICT)をオフラインのつながりを補完し、社会関係資本の蓄積を支援するものに位置づけました4)。同白書は、オフラインのコミュニティにおいて積極的にソーシャルメディアの活用を促し、つながりを補完していくことが社会関係資本の回復において重要であると指摘しています。

ミドルシニア世代のキャリア形成にとって必要なのは、組織内のポジションと人間関係だけに依存せず、プロティアン・キャリアを意識して学びの場などを組織内外に見出すことではないでしょうか。初めての場に飛び込んでみるだけでも、小さな社会関係資本が蓄積されるはずです。その繰り返しからオンライン・オフラインのネットワークをいくつも開いていき、信頼と互酬性に基づく関係性を広げることができれば、結果的に企業と個人の社会関係資本の蓄積、持続的な成長に繋がっていくと考えられます。

続く第3回では、人的資本・社会関係資本の基盤となる心理的資本の考え方についてご紹介していきたいと思います。

参考文献:

1)ロバート.D.パットナム著、柴内康文訳 『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生』

柏書房、2006年

2)Coleman J. Social Capital in the Creation

of Human Capital. Am J Sociol. 1988; vol.94: S95-S120.

3)上林周平著・編、田中研之輔監修 『人的資本の活かしかた 組織を変えるリーダーの教科書』 アスコム、2022年

4)総務省.平成30年版 情報通信白書(特集 人口減少時代のICTによる持続的成長)(2023年3月6日閲覧)[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/index.html]

関連する研修プログラム

・相談しやすい雰囲気をつくるコミュニケーション研修

・オンライン・コミュニケーション研修~テレワーク時代の意思疎通~

・ファシリテーションスキル研修~参加者を巻き込み、成果のある会議を開く~

・ゲーム型【自己発見型研修】 ビジネスシミュレーション研修

・心理的安全性の高いチームの創り方研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。