Column

コラム

「カスハラ」から従業員を守ろう!~脳科学で読み解くカスハラの心理と対応~

目次

・カスハラはなぜ増えた?

・脳科学で読み解くカスハラの心理と原因

1.報酬を欲しがる脳が生み出すカスハラ

2.脳機能低下によるディスコミュニケーション

・カスハラから従業員を守る組織風土の醸成を

顧客が従業員に対して行う著しい迷惑行為「カスタマー・ハラスメント(カスハラ)」について、東京都議会本会議は2024年10月4日に「カスタマー・ハラスメント防止条例」案を可決しました。カスハラの禁止を明記した全国初の条例で、2025年4月から施行されます。条例は顧客に対して「何人もあらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」とし、「カスハラへの理解と関心を深め、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努める」と要請しています1)。

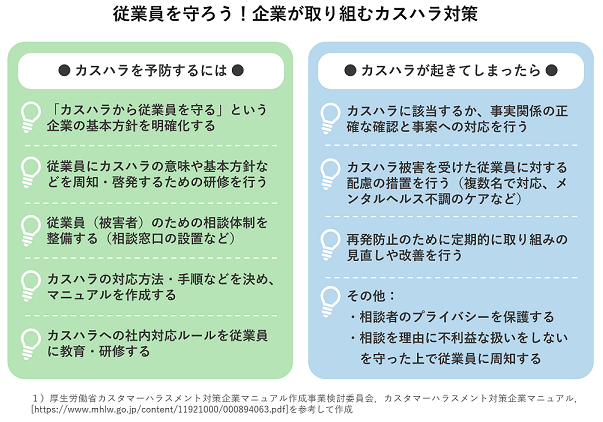

本条例で注目したいのは、企業側に対しても「必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない」と努力規定を定めている点です。カスハラは従業員に過度な精神的ストレスを与え、就業環境を害して心身に不調をもたらすだけでなく、企業や組織に対しても時間的・経済的な損失を招くことが予想されます。カスハラから従業員を守るカスハラ対策は、企業経営において最重要課題の1つといえるでしょう2)。

カスハラに冷静に対応するには、企業と従業員がカスハラへ関心を深め、カスハラを行う人の心理と原因を理解することが重要です。本コラムでは、脳科学の観点からカスハラを行う人の心理と原因を考えてみたいと思います。

カスハラはなぜ増えた?

カスハラ増加の社会的背景として、以下のような理由が挙げられています3)。

①消費者の地位向上と権利意識の高まり

②相次ぐ企業不祥事による消費者の不信感の増大

③SNSの普及など急激なメディア環境の変化

④規範意識の低下にともなう苦情障壁の低下

⑤過剰サービスによる過剰期待

⑥社会全体の疲労と不寛容社会の到来

これら複数の背景が相互に絡み合うことにより、悪質なクレームおよびカスハラが増加している可能性が指摘されています。

従来の古典的な研究では、カスハラを起こしやすいのは高学歴・高所得、社会的な地位や役職が高い中高年の男性であることが知られていました4)。こうした傾向は脳の前頭葉と呼ばれる部位が加齢によって萎縮し、衝動や感情を抑えられなくなる「脱抑制」という現象によって一部説明がつくと考えられます。

しかし近年の傾向として、カスハラを起こす顧客は中高年男性に限らないことがわかっています。カスハラが年齢や性別を問わず起きている背景には、前述の社会的背景のなかでも③SNSの普及など急激なメディア環境の変化、④規範意識の低下にともなう苦情障壁の低下、⑥社会全体の疲労と不寛容社会の到来などが関連していると考えられます。

実際、コロナ禍以降は些細なことで激昂し、個人的なストレスを相手にぶつける「ストレス発散型」が増加しているといいます5)。このようなストレス発散型のカスハラを行う人たちはグレークレーマーとも呼ばれ、社会的正義を盾に従業員が萎縮するような言動、長時間の拘束を行うという特徴があります。現代社会は、いつ誰がカスハラを行う側になってもおかしくない環境といえるかもしれません。

脳科学で読み解くカスハラの心理と原因

1.報酬を欲しがる脳が生み出すカスハラ

承認欲求が満たされたときや自己効力感が得られたとき、私たちの脳内では報酬系と呼ばれる回路が働き、神経細胞からドーパミンという物質が放出されます。ドーパミンは予想外の良い出来事が起こると放出される報酬=ご褒美であり、生産性の向上や達成感などをもたらすことがわかっています6)。

こうした報酬系回路は、うまく機能すると仕事や学習などの原動力になってくれる力強い味方です。しかし有害な習慣や癖、すなわち悪い依存に関わっているのもまた報酬系回路です7)。カスハラを行う人の心理には、満たされない承認欲求や低い自己効力感があると考えられます。社会や家庭で承認欲求が満たされない人、自己効力感が得られない人が客という立場を盾に無理な要求や過剰な正義の主張を行い、受け入れられると報酬系回路が報酬を与えてしまいます。ただしカスハラで一時的に欲求が満たされても、社会や家庭での根本的な問題が解決されない限り欲求が消えることはありません。そこで再び報酬を得るためにカスハラを繰り返す、悪質なモンスタークレーマーになる可能性があると考えられます。

2.脳機能の低下によるディスコミュニケーション

近年は依存症のようにカスハラを繰り返す悪質なケースだけでなく、グレーゾーンのカスハラが問題視されています。グレーゾーンのカスハラの一部は、脳機能の部分的・一時的な低下で説明できるかもしれません。

脳の機能は、その働きによって記憶系・聴覚系・理解系・思考系・伝達系・視覚系・感情系・運動系に大別できます8)。たとえば記憶系の機能低下は、顧客が同じことを繰り返して質問し、説明を受けたことを忘れて相手のせいにする、といったトラブルの原因となります。さらに対人コミュニケーションの基本となる聴覚系・理解系の機能が低下すると、何度説明されても聞き取れない、あるいは内容が理解できないために顧客が怒りや不満を爆発させることもあります。思考系・伝達系の機能低下も言いたいことが従業員に伝わらないもどかしさや苛立ちを生み、カスハラに繋がる可能性が考えられます。

脳機能が低下する原因は加齢に限りません。心身の疲労や睡眠不足などのほか、対人関係や行動範囲の狭さ、対面での会話の乏しさなどによっても脳機能が一時的に低下することがわかっています8)。 特にコロナ禍以降、互いに顔を見ながら会話し、相手の表情から感情を読みとる機会が減少しました。これにより聴覚系・理解系、思考系・伝達系だけでなく視覚系・感情系の機能も低下し、ディスコミュニケーションによる対人トラブルからグレーゾーンのカスハラが発生しやすい状況になっていると考えられそうです。

突然降りかかってくるカスハラの背景にはさまざまな心理や原因が想定されます。従業員がカスハラに冷静に対応するため、さらに自身が無意識にカスハラを行う側にならないために、脳の仕組みからカスハラを行う人の心理や原因を理解しておくことも重要と考えられます。

カスハラから従業員を守る組織風土の醸成を

東京都議会本会議は2025年春の「カスタマー・ハラスメント防止条例」施行に向けて、カスハラに該当する行為を例示するほか、対応マニュアルの作成や従業員向けの相談窓口の設定、研修体制の整備、企業にとって有用な対策の指針の提示を予定しています。

これにより、企業側は通常のクレームか・カスハラかの線引きが容易になると予想されます。さらに各業種・職種に合わせた独自マニュアルの作成、従業員一人ひとりがカスハラ対応を理解・習得して自己防衛できる研修体制の整備などが進んでいくでしょう。ただし、企業は個々の対策を実施するだけでなく、カスハラに対する意識を組織全体で高めなくてはなりません。カスハラが起きても従業員が孤立しない環境を整備し、カスハラ対応の困難さや経験を組織内で共有して予防に繋げる組織づくりが求められます。

参考文献

1)東京都TOKYOはたらくネット.東京都カスタマー・ハラスメント防止条例.[https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html]

2)厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会.カスタマーハラスメント対策企業マニュアル.[https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894063.pdf]

3)池内裕美.なぜ「カスタマーハラスメント」は起きるのか:心理的・社会的諸要因と具体的な対処法.情報の科学と技術.2020;Vol.70:pp.486-92.4)Liefeld JP, et al. Demographic characteristics of canadian consumer complainers. J Consum Aff. 1975; vol.9: pp.73-80.5)日本対応進化研究会 編『グレークレームを“ありがとう!”に変える応対術』 日本経済新聞出版、2020年

6)Carlezon WA, et al. Biological substrates of reward and aversion: a nucleus accumbens activity hypothesis. Neuropharmacology. 2009; vol.56 Suppl.1: 122-32.

7)ラッセル・A・ポルドラック著/神谷之康監訳/児島修訳 『習慣と脳の科学 どうしても変えられないのはどうしてか』 みすず書房、2023年

8)加藤俊徳.脳科学的観点からのカスタマーハラスメント.情報の科学と技術.2020;vol.70 no.10:505-10.

関連する研修プログラム

・カスハラ研修・アサーション研修 ~言いにくいことを伝えられる表現方法~

・ハードクレーム応対研修

・心理的安全性の高いチームの創り方研修

・ご高齢者接客応対研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。