Column

コラム

越境学習で自律型人材は育つか?〜"自分に今何が足りないか” に気づく研修とは〜

近年、企業が環境変化に迅速かつ柔軟に対応しながら課題を解決していくために、指示待ちではなく自ら動くことができる社員が求められています。先行きが見えない不確定な状況で自ら課題を発見し、解を求めて行動できる「自律型人材」の育成は急務といえるでしょう。

自律型人材を育成する学習方法の1つとして、近年「越境学習」が注目されています。

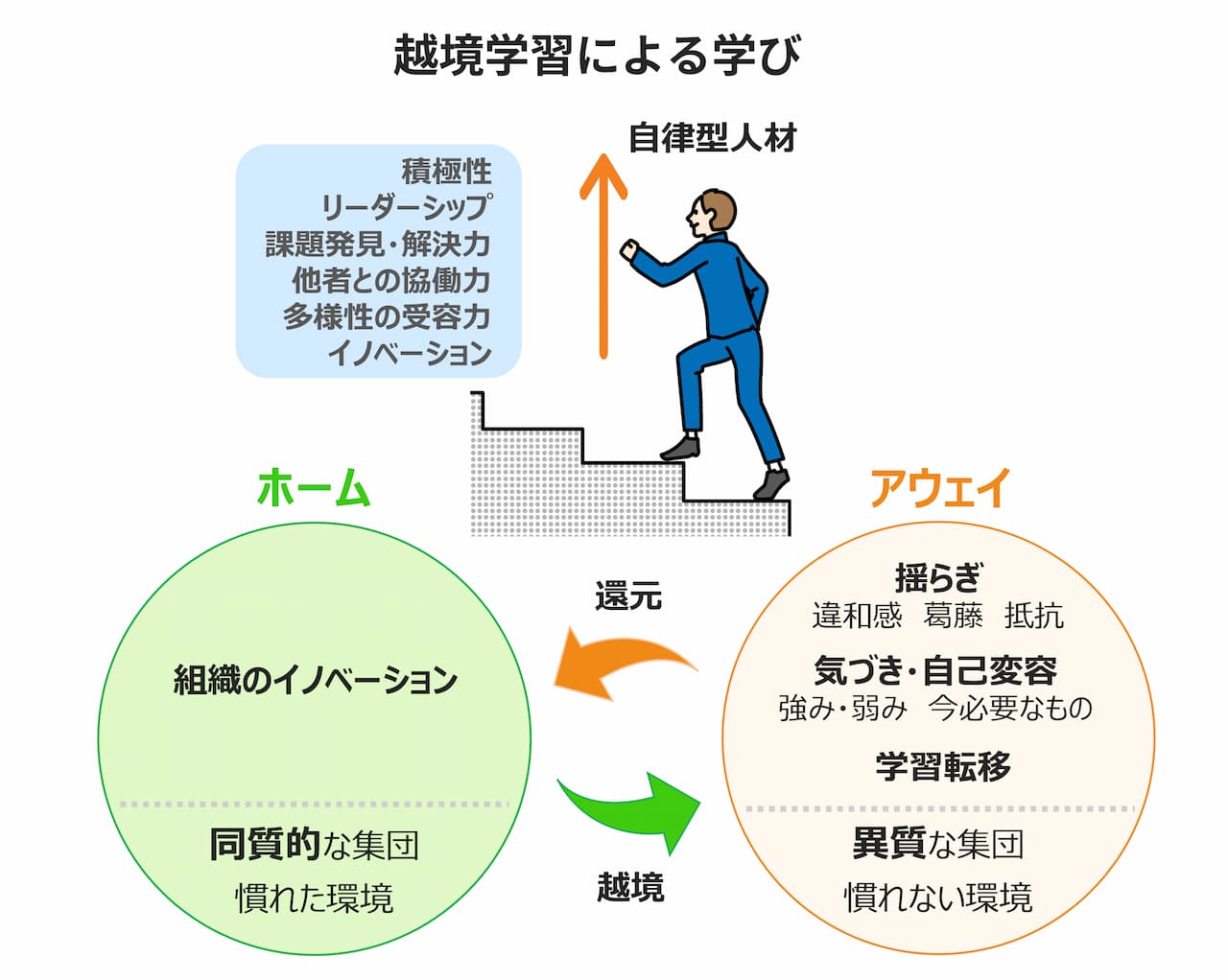

越境学習とは「自分にとってのホームとアウェイを行き来することによる学び」1)であり、所属する組織や企業の枠組みをビジネスパーソンが自発的に「越境」し、異なる環境での活動を通じて「学習」することをいいます。

では、越境学習によって自律型人材はどのように育つのでしょうか?

目次

越境による「揺らぎ」がイノベーションにつながる

「学習転移」を起こし、実践に活きる学びを

チームによる学びが自律型人材を育てる

越境による「揺らぎ」がイノベーションにつながる

越境学習では、ホームとアウェイを行き来することで生まれる違和感や葛藤が重視されます1)。自分が属する同質的な集団(ホーム)から境界をまたいで異質な集団(アウェイ)に身を置いたとき、自身の価値観や固定観念との間に摩擦が生じ、違和感や葛藤、抵抗などが自分の中に湧き起こります。「越境」は、アウェイでそれまでの自分が揺らぐ過程であり、その成果をホームに持ち帰る実践とも言い換えられます。

越境による揺らぎは、それまで当たり前で普遍的だと思っていた集団内での振る舞いや価値観、考え方などがいかに狭く偏っていたか、自分の弱みや今足りないことは何かを気づかせてくれると考えられます。さらに、アウェイでも通用する自分の強みを探そうとしたり、これまでの経験や学びを新たな環境に応用できないか試行錯誤したりします。それはこれまでの当たり前、いわゆる「わかったつもり」から脱却し、自身にイノベーションが生まれる過程でもあるでしょう。一方で、所属しているホームの課題や問題点に離れてみて初めて気づき、組織のイノベーションに繋がることもありえます。このように違和感や葛藤を抱え、揺らぎながら何かを掴み取ろうとする感覚こそが越境体験の価値ともいえるでしょう。

越境による揺らぎは、進学や転校、留学、就職や転職などの環境の変化によって誰しも経験したことがあるはずですが、越境を自分でコントロールすること、頻繁に繰り返すことは容易ではありません。そこで近年、心理的安全性を感じながら越境を疑似的に体験できる「越境学習」が注目されるようになったと考えられます。

「学習転移」を起こし、実践に活きる学びを

越境学習は複数の理論からなる実践方法ですが、ここでは越境学習の源流の1つである学習心理学の「学習転移論」から考えてみたいと思います。

私たちは初めての状況で経験したことがない課題に取り組むとき、これまでに得た知識や経験を活かそうとします。これは学習転移と呼ばれ、過去に学んだ知識や習得した技術、経験などがその後の新たな学習に影響を与える現象をいいます2, 3)。たとえば英語を学ぶとドイツ語やイタリア語などの習得が早い、研修で学んだ内容が実務に活きる、などが学習転移の例として挙げられます。

しかし、学びはそう簡単には転移しないことが心理学的な実験からわかっています4)。知識は文脈とセットであるため、文脈から知識が切り離されてしまうと転移は起きないと考えられています。リアルな文脈と乖離した状態で知識を詰め込むだけでは、実践には活かせないのです。

だからこそ、「学習転移が起こる条件」についてさまざまな立場から研究が進められてきました。頭の中に知識がただ蓄積されているだけでは転移は起こりませんが、知識を活用する文脈、言い換えると「今学んでいる内容が現実の何に繋がっていくのか」を理解していると転移が起こりやすいことが明らかになっています5)。

ホームの安定的な環境と関係性に身を置き、限定的な領域での熟達化(=上手さ・速さの追求)を重視する従来の学び方では学習転移は起こりにくいかもしれません。しかし、複数のコミュニティでの異化(=自身の相対化、広い視野と新しい視座の獲得)を重視する越境学習では、アウェイでの越境的な実践を通して自身の知識をリアルな文脈に結びつけて活用できるため、学習転移がより起こりやすいと考えられます。

チームによる学びが自律型人材を育てる

自律型人材は「一人で何でもできる人材」ではありません。独りよがりにならず、必要に応じて周囲を巻き込み、周囲と調整をはかりながら自ら考えて行動できる人材こそが今求められている「自律型人材」です。

興味深いことに、学習転移の研究では1人で課題に向き合う場合と、チームで協調して課題に取り組んだ場合とでは結果が大きく異なることが明らかになっています。複雑なグラフを読み取る際の理解度を測定すると、1人での学習と比べてチームによる協調学習で理解度はより深く、初級者には気づきにくい部分まで理解でき、定着していることがわかりました6)。これは、協調して課題に取り組んだチームのメンバー間で学習転移が起きているためと考えられています。気づいたことを積極的に指摘し合い、理解した内容をすぐにアウトプットして共有することで、より深い理解や定着につながる可能性が示唆されています。チームメンバー間、つまり人から人へも学習転移が起こる、というのは興味深い現象ではないでしょうか。

私たちが他人の気持ちや価値観などを理解しようとするとき、ある脳領域では「自分の心のプロセスをもとに、他人の心のプロセスをあたかも自分のプロセスのように実現する」、すなわち他人の心のシミュレーションが行われていますが、別の脳領域では「他人が何にどう反応するかのパターンを学習し、目に見える行動を当てる」ことが同時に行われています7)。想像力を働かせて他人を理解しようとするシミュレーション学習なくして多様な価値観の受け入れは実現できず、他人の行動観察を通したパターン学習なくして「当たり前」や「わかったつもり」から脱却することはできません。アウェイに身を置き、他人と協調して課題に取り組む越境学習は、学習転移を促す脳のシミュレーション学習とパターン学習の両要素を兼ね備えていると考えられます。

越境学習による疑似的な「揺らぎ」は、私たちの固定観念を打破して自己変容を促し、自身の強み・弱みや今必要なものに気づかせてくれます。さらに階層・職種を問わないチームで課題に取り組むことで、積極性やリーダーシップ、問題発見力や解決力、対応力・判断力などが鍛えられ、実践に即した自律性の向上が期待されます。まずは「今、自社に越境学習の機会は足りているか?」と問うてみることから始めてみませんか。

参考文献:

1)石山恒貴、伊達洋駆 『越境学習入門―組織を強くする冒険人材の育て方―』 日本能率協会マネジメントセンター、2022年

2)Woodworth RS, Thorndike EL. The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. Psychol Rev. 1901; vol.8: pp.247-61.

3)Judd CH. The Relation of Special Training to General Intelligence. Educational Review. 1908; vol.36: pp.28-42.

4)Lave J. Cognition in practice: Mind, mathematics and culture in everyday life. New York, Cambridge University Press, 1988.

5)Engle RA. Framing interactions to foster generative learning: A situative explanation of transfer in a community of learners classroom. Jour of the Learning Sciences. 2012; vol.15: pp.451-98.

6)上智大学 The Knot-知の結節点:新しいことの学びにも、世界の課題解決にも活かされる、「学習の転移」とは.[https://www.sophia.ac.jp/jpn/article/feature/the-knot/the-knot-0097/]

7)Suzuki S, Harasawa N, Ueno K, et al. Learning to simulate others' decisions. Neuron. 2012; vol. 74: pp.1125-37.

関連する研修プログラム

ビジネスシミュレーション研修

クリティカルシンキング研修

問題発見力研修

問題解決力研修

イノベーション研修

ダイバーシティ&インクルージョン研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。