コラム

MAツールについて解説!選び方やポイントについて紹介

「MAツールを使うと何ができるんだろう」

「MAツールってどうやって選べばいいんだろう」

昨今、多くの企業が活用しているMAツール。

MAツールを正しく活用することで、マーケティング活動を効率的に進めることができます。

この記事では、MAツールのメリットやデメリット、導入の流れや選び方などについて紹介していきます。MAツールに少しでも興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

CONTENTS

1.MAツール(マーケティングオートメーション)とは?

MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは、潜在顧客獲得から商談までのマーケティング・営業活動を効率化するツールです。

MAツールをうまく活用すると顧客情報を合理的に管理できたり、自動メール配信を行えたりします。結果的に営業活動をより効率化することができ、受注獲得が期待できるのです。

MAツールが流行していなかった頃は、顧客情報をエクセルで管理することや、お客様に訪問営業や電話営業することが一般的でした。

そこから時代背景とともにデジタルマーケティングの必要性が高まり、MAツールが注目されるようになりました。MAツールを活用することで、企業の営業活動を売上アップに直結しやすくなったのです。

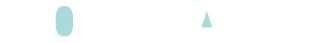

2.MAツールでできること

MAツールでできることは、以下の通りです。

- 顧客管理

- メール配信(アプローチの効率化)

- WEBの行動トラッキング

- 確度の高い顧客抽出

今までは、営業担当者ごとに顧客情報を管理することが主流でしたが、MAツールを活用することで顧客情報を一元的に管理できるようになりました。また顧客に向けて定期的にメールを配信したり、メール開封率を分析できたりするようになります。

自社HPにおける顧客の行動の確認も、MAツールによって可能となります。

顧客がHPに滞在していた時間や、どこのページに移動したのかなどをチェックできます。またメルマガをいつも開封している顧客や、自社のサービス情報や事例ページを閲覧している見込み顧客など、確度の高い顧客を抽出することもできるのです。

3.MAツールのメリット

ここからは、MAツールを活用するメリットについて紹介していきます。

獲得した見込み顧客情報が「資産」になる

見込み顧客情報は、「資産」です。

マーケティング・営業活動を行うなかで、顧客情報を獲得するタイミングがあると思います。しかし、その情報をきちんと管理出来ていない企業は少なくありません。

以下のような名刺がデスクに眠ったままになっていませんか?

- 展示会で名刺交換したけど、商談に至らなかった顧客

- 問合せしてくれて商談したけど、受注に至らなかった顧客

BtoBビジネスにおいて、商談化・受注までに時間がかかることは一般的です。

取引額が大きい傾向にあり、BtoCと違い社内検討や予算調整などが必要だからです。

そのため、顧客情報を獲得したタイミングで案件化しなかったとしても、また別のタイミングで導入検討が進むこともあります。

営業担当が個々で名刺を管理し、休眠顧客にフォロー出来ていないのであれば、そのタイミングを逃してしまっている可能性があります。

顧客情報をMAツールで管理し継続的にフォローすることで、資産を無駄にせず、必要なタイミングで再度営業がアプローチできるようになるのです。

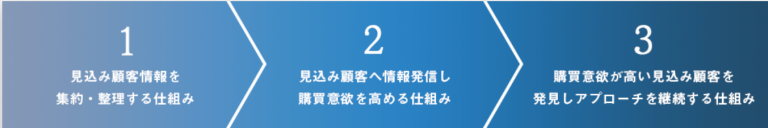

営業活動の効率化

MAツールを活用すると、営業活動を効率的に行うことができます。

例えばテレアポをするにしても、手持ちの見込み顧客に手当たり次第のテレアポではなく、

メルマガの開封履歴、自社HPの閲覧履歴をもとに、優先順位をつけてテレアポすることができます。

また顧客の行動がリアルからオンライン(インターネット)へ移行しつつある昨今では、MAツールを活用することで顧客に効率的にアプローチすることができます。加えて人手不足が社会問題となっている中で、MAツールを使った営業活動の効率化は大切でしょう。

今までにない案件・商談の獲得

MAツールを活用することで、今までにない案件・商談を獲得しやすくなるでしょう。案件・商談の獲得の流れは、以下の通りです。

自社が提供している複数サービスのうち、顧客がどれに興味を持っているのか確認する

↓

営業から「顧客が興味あるサービス」の情報をタイムリーに顧客へ提供する

自社が複数のサービスを提供している場合、MAツールを活用するとメール開封やWEBの閲覧情報から顧客がどのサービスに興味を持っているのか確認することができ、営業はその情報を顧客に提供することが可能になります。

ここでのポイントは、正確性とスピードです。

顧客が興味ないサービスについて情報提供しても意味がありません。MAツールを活用することで、正確性・スピードを兼ね備えた顧客へのアプローチが可能となります。

上記のメリットにより、見込み顧客からの案件創出だけでなく、既存顧客のアップセル、クロスセルの獲得にもつながるでしょう。

4.MAツールのデメリット

ここからはMAツールのデメリットについて紹介していきます。便利なツールである一方、成果をだすためには注意すべき点もありますので事前に確認しておきましょう。

成果を出すためにはMAツールを使いこなすマーケターが必要

どの企業のMAツールを活用するかにもよりますが、MAツールをしっかりと運用するためにはある程度の知識や経験が必要です。そのため、専任の担当がいない場合は分析機能を使いきれず、メルマガの配信機能しか使っていない・・・というケースも少なくありません。

特に多機能なMAツールを導入している場合はそれなりの費用がかかるため、費用対効果を考えるとメルマガ配信だけではもったいないでしょう。

このように、MAツールを使いこなすためには社内リソースが必要です。可能であれば2人以上のメンバーで運用できるのが好ましいでしょう。

PDCAを回しながら社内で運用するための体制を整えられるか、ツールの機能とあわせて事前に確認しておきましょう。

成果がでるまで時間がかかることがある

MAツールを活用しても、成果がでるまでに時間がかかることがあります。なぜならMAツールをうまく活用するまでには、以下のような手順が必要だからです。

- 事前準備や体制の構築

- 顧客獲得(情報の蓄積)

- 顧客を育成していくこと

MAツールを導入する前には、MAツールの具体的な活用方法の検討や担当部署や責任者を決めたりすることが必要です。そしてMAツールの導入後には、顧客情報を獲得していきます。そこから自社への問い合わせやサービス注文に繋げるために、顧客を育成していくという流れです。

このような流れでMAツールを活用していくので、成果がでるまでに思った以上に時間がかかる場合があります。

自社にとって適切なMAツールを導入する必要がある

最近、新しいMAツールがどんどん登場しています。コスパがいいMAツールもあれば、かなり高機能である分、費用がかかるMAツールもあります。

「MAツールを導入したけど、こんなにハイスペックなMAツールじゃなくても良かったのに..そしたら費用をもう少し抑えられた..」というケースも少なくありません。

MAツール導入前には、あなたの企業にマッチしている機能かどうかをしっかりと確認しましょう。

また、導入前に無料トライアル期間を設けているMAもあるので、実際に使いこなせそうか事前に体験してみることもおすすめです。

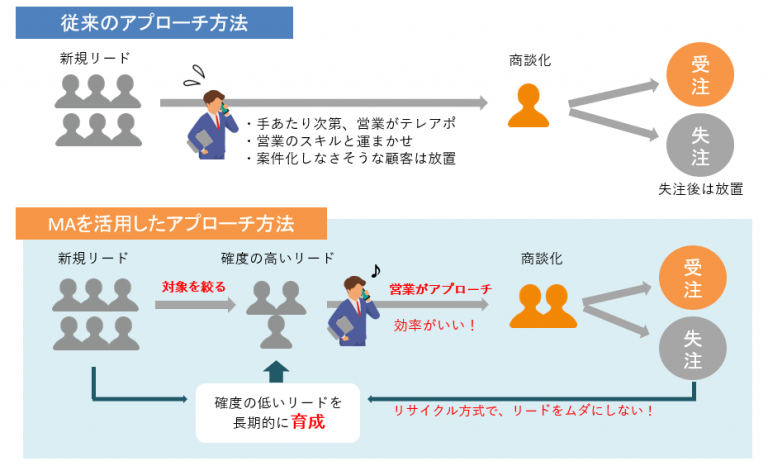

5.MAツールの導入の流れを解説!

MAツールを導入することが決まれば、流れに沿って導入していきましょう。MAツール導入の流れとしては、以下の通りです。

それでは、順番に詳しく説明していきます。

課題を洗い出す

まずは社内にてどのような課題があるのか洗い出しましょう。

「休眠顧客にフォローできていない」「顧客情報管理が煩雑のため、一部の社員しか情報を管理できない」などの課題に対しては、MAツールは有効的な手段になるでしょう。

ただし、「各営業の案件の進捗をチ―ムで管理できていない」などの課題であれば、営業支援ツールが必要かもしれません。課題に対して必要なツールが異なるケースもあるため、課題は慎重に洗い出すことが大切です。

導入ツールを選定する

MAツールを導入することが決まれば、たくさんあるMAツールの中からどれにするかを決めていきます。

まずは、各MAツールによってどのような機能があるか比較するといいでしょう。

そして、自社が求めている機能があるMAツールの中から、導入候補を挙げていきます。

このとき、必要経費もチェックしていきましょう。MAツールの様々な機能は、どうしても魅力的に映ります。

しかし、「MAツールを導入できたのはいいけど、この機能は全く使っていない..」という失敗パターンになる可能性もあります。自社が必要な機能を明確にし、機能面と費用を比較するようにしましょう。

各種の設計とフローを構築する

どのMAツールにするか決まれば、次はMAツールに関わる各種設計とフローを構築していきます。

MAツールを「どの部署で・誰が・どうやって」使っていくのか確認していきましょう。

ここで重要なのは、「このようにMAツールを設計すれば成功する」という正解は無いということです。

MAツール活用がうまくいくかどうかは、企業の規模・社員数・業種・ビジネスモデル・顧客数などによって異なります。そのため、社内にてしっかりと検討して各種設計を決めていきましょう。

MAツールに関わる各種設計やフロー構築には時間がかかりますが、我慢強く決めていきましょう。

最初は、「MAツールを活用することで目指す最終目標は何か」を考え、そこから紐解いていくとスムーズに進んでいくかもしれません。

他の部署との連携をおこなう

MAツールはマーケティング部だけで運用してもうまくいかず、他部署との連携が大切です。特に、営業部との連携は不可欠です。マーケティング部と営業部にて密に協議を重ねて、どの部分までマーケティング部で行い、どこから営業部担当にパスするのかを決めておきましょう。

6.MAツール導入のよくある失敗

ここからは、MAツール導入のよくある失敗を紹介します。

目的・目標を明確にしないまま運用している

MAツール導入のよくある失敗として、目的・目標を明確にしないまま運用していることが挙げられます。

MAツールを導入することばかりに気がとられて、導入後の目標をしっかりと設定していないというケースはよくあります。MAツールの導入後は、達成したい目標を必ず設定するようにしましょう。

目標を考える際には、なるべく具体的なものが望ましいです。

「受注を先月比2割アップさせる」「月〇件、休眠顧客からの商談を獲得する」などのように、具体的な目標であれば、その都度目標が達成されたのかを確認できます。

目標を達成できていれば次の目標設定、未達成であれば改善点を検討するという流れでMAツールをうまく活用していくことが大切です。

メルマガを送れる顧客数が少ない

MAツール導入の失敗例の1つに、メルマガを送れる顧客数が少ないケースがあります。

メールの開封率はだいたい20~30%くらいと言われており、1,000人にメールを送付すると、メールを開封するのは250人前後くらいという計算になります。

またメールを開封した250人のうち、自社の商品・サービスに興味を持ってくれて、実際に問合せや商談につながる人数はほんの一部です。

上記から、MAを上手く運用していくためにはある程度メルマガを送付できる母数(顧客数)が必要だといえます。

まずは社内で営業が持っている見込み・休眠・既存顧客の名刺を集めて、MAに登録する作業が必要でしょう。

さらに、問合せや資料ダウンロード、展示会などで獲得した顧客情報をMAに登録していくなど、継続的に顧客数を増やしていく仕組みづくりを構築することが大切です。

(参考)Benchmark_平均メール開封率レポート 【2024年版】 業種別・地域別(国別)の最新情報

メール送付後のアクションをしていない

「メールを顧客に送付した後は、特に何もしていない…」

これはMAツール導入のよくある失敗例です。メール送付して終わりではなく、自社に興味を持ってもらって最終的には商談や問合せに繋げることが目標であるはずです。

そのためにも顧客にメールを送付後のアクションが大切になってきます。

【メール送付後のアクション例】

メール内のリンクから自社HPにアクセスした顧客に対して、

- 自社への問い合わせを促すようなメールを送付する。

- サービスの詳細や事例が分かるような詳細資料を送付する。

- 営業やインサイドセールスがテレアポでアプローチする。 など

MAツールで成果をだすために、メールを送りっぱなしにするのではなく、上記のようなメール送付後のアクションも必ず実践するようにしましょう。

必要なコンテンツが足りていない

MAツールを運用していく上で、コンテンツが大切なのは言うまでもありません。例えば、メルマガ配信もコンテンツ(ネタ)がないと成り立ちませんよね。

よくある失敗ケースとしては、「MAツール導入が目的」となってしまい、配信するコンテンツが不足しているということです。MAツール導入する際には、社内のコンテンツも充実させるように並行して行いましょう。

7.MAツール選び方ポイント

では、最後にMAツールを選ぶ際に押さえておきたい大切なポイントについて紹介していきます。

BtoB・BtoCどちら向けか

MAツールがBtoB・BtoCどちら向けなのかを確認しておきましょう。

BtoB企業が取り扱っている商品の価格は、BtoCと比較して高い傾向にあり、導入までにかかる期間も長くなります。

そのため、BtoB企業向けのMAツールでは、潜在顧客から購入するまでの育成に重点を置いています。

また、BtoBに特化しているMAツールであれば、会社名から企業属性情報を自動で紐づけられる機能や営業支援ツール(SFA)との連携機能がついているものも。

一方で、BtoC企業が取り扱っている商品の価格は、比較的安いです。安い商品を購入するには、高い商品と比べて考える時間はそれほどいりませんよね。安い商品を顧客から買ってもらうために大切なのは、接触機会を増やして親近感を持ってもらうことです。

そのため、BtoC企業向けのMAツールでは、アプリやSNSとの連携、レコメンド機能などを重視しているツールが多いです。どのMAツールを導入するか検討しているときには、BtoB向けなのか、BtoC向けなのかはチェックしておきましょう。

以下、BtoBとBtoCでの比較表も適宜ご参考ください。

| 形態 | 商品の価格 | 顧客が購入するまでの期間 | 重点ポイント | MAツールの特徴 |

| BtoB | 高い | 長い | 顧客の育成に重点 | ・スコアリング機能

・企業属性の付与 ・SFAツールとの連携 など |

| BtoC | 安い | 短い | 顧客との接触機会の増加 | ・アプリやSNSとの連携

・レコメンド機能 ・顧客管理ツールとの連携 など |

サポート体制が充実しているかどうか

「MAツールを導入したけど、使い方がいまいち分からない」というケースはよくあります。

そんなときに備えて、サポート体制が充実しているMAツールを選んでおきましょう。

ただし、サポートが無料ではなく有料なケースもあります。サポートの費用発生の有無と、どこまでサポートしてくれるのかは事前に確認しておきましょう。

機能面は充実しているか

MAツールを選ぶ際には、機能面が充実しているか確認しましょう。複数のMAツールを比較していくと、似たような機能で最初は困惑してしまうかもしれません。

大切なポイントは、自社が求めている使い方ができるかどうかです。

基本的なメルマガ配信やWEBサイト上の行動トラッキング機能はついているMAツールが多いですが、各ツールがなにを強みとしているのかを把握することが大切です。

【例】

A社:顧客管理がしやすいのが特徴で、スコアリングやステータス管理、アプローチリストなどが使いやすい。

B社:顧客獲得に強く、ソーシャルメディアや広告との連携が特徴。

C社:WEBページを作成できるのが特徴。顧客獲得のためのセミナ―紹介ページなど、簡易なページを作成できる。

上記のように、企業によってどのMAツールが一番使いやすいのか異なります。自社のニーズとマッチするMAツールを選ぶようにしましょう。

ツールは使いやすいか

MAツールが使いやすいかどうかは、導入前に確認しておきましょう。

MAツールの使い方が分かりにくかったり、MAツールで算出される分析内容を読み解くのに時間がかかったりすると、MAツール導入により目指している「効率化」を実現できません。

MAツールに慣れている担当者もいれば、初めて触る担当者もいることでしょう。全担当者が使いやすいと感じるMAツールを導入するように心がけましょう。

費用は見合っているか

MAツールの費用は、月額数万円~十数万円かかるものもあります。そのため、MAツールを選ぶ際は、「MAツールで得られるメリットが、費用に見合っているか」という観点からチェックしましょう。

費用が、自社が使いたい機能と達成したい目標に対して投資する価値があるなら導入を前向きに検討されてはいかがでしょうか。

8.まとめ

この記事では、MAツールのメリットやデメリット、導入の流れや選び方などについて紹介しました。MAツールを正しく活用することで、マーケティング活動が効率的になり、結果的に売上向上が期待できるでしょう。ただし、MAツールの導入や運用には専門知識が必要です。何かご質問や不安な点があれば、いつでも弊社までご連絡ください!

.png)

.png)