\解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.8〉 適合義務(2)「非住宅・住宅の複合建築物が省エネ適判の対象となる条件」

適合義務の対象となる複合建築物をケーススタディ!

KBI省エネサポーターのコラム \解説/ 改正建築物省エネ法シリーズ は今回でvol.8となります。vol.8では「適合義務」の第2回目として「非住宅・住宅の複合建築物が省エネ適判の対象となる条件」についてケーススタディを交えながら、わかりやすく解説いたします!

|

【あわせて読みたい!】 \解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.7〉 適合義務(1)「適合義務制度の4STEP」 |

ポイントは「非住宅部分の床面積が300㎡以上あること」

|

|

|

省エネ適合性判定(省エネ適判)の対象となる条件は、非住宅部分の床面積が300㎡以上あること |

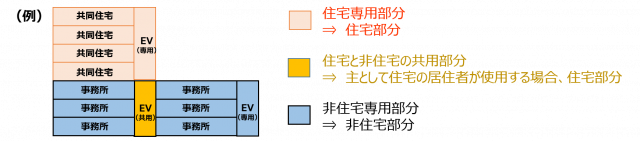

非住宅・住宅の複合建築物は、住宅部分を除く非住宅部分の床面積により適合性判定の対象となるかを判断します。非住宅部分の床面積が300㎡以上の場合は、省エネ適合性判定の対象となります。

建築物の規模の算定条件として、非住宅と住宅の共用部分については、主として住宅の居住者が使用するものは住宅部分と判断し、非住宅部分には算入されません。だだし、建築物の計画から想定される使用状況に応じて変更されることもあります。

<図 (例)住宅・非住宅の複合建築物は、住宅部分を除く非住宅部分の床面積により判断>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

複合建築物が適合義務の対象となる条件とは?4つのケースをチェック!

それでは、具体的にどういったケースがあるでしょうか。判断に迷う代表的なケースとして【例1】~【例4】の例をあげ、順に説明をしてまいります。

【例1】

非住宅部分が400㎡、住宅部分が300㎡の複合建築物の場合、非住宅部分が300㎡以上であるため、省エネ適判が必要となります(非住宅部分のみ)。また、住宅部分が300㎡以上であるため、住宅部分は届出義務の対象となります。

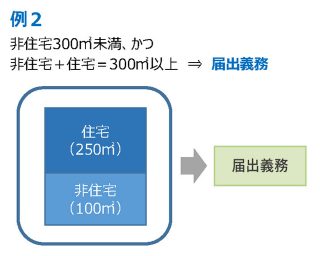

【例2】

非住宅部分が100㎡、住宅部分が250㎡の複合建築物の場合、非住宅部分が300㎡未満であるため適合義務の対象とはなりませんが、床面積の合計が300㎡以上であるため、届出義務の対象となります。

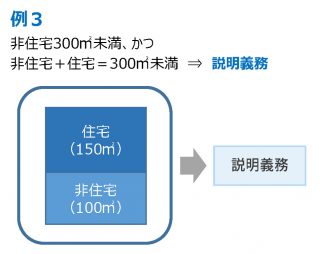

【例3】

非住宅部分が100㎡、住宅部分が150㎡の複合建築物の場合、非住宅部分が300㎡未満であるため適合義務の対象とはなりません。また、床面積の合計が300㎡未満であるため、届出義務の対象ともなりません。(高い開放性を有する部分を除いて10㎡を超える部分は説明義務の対象となります。)

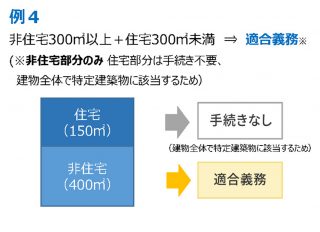

【例4】

非住宅部分が400㎡、住宅部分が150㎡の複合建築物の場合、非住宅部分が300㎡以上であるため、省エネ適判が必要となります(非住宅部分のみ)。また、建築物全体として特定建築物に該当するため、住宅部分についての説明義務は手続き不要となります。

(※【例1~4】は国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成)

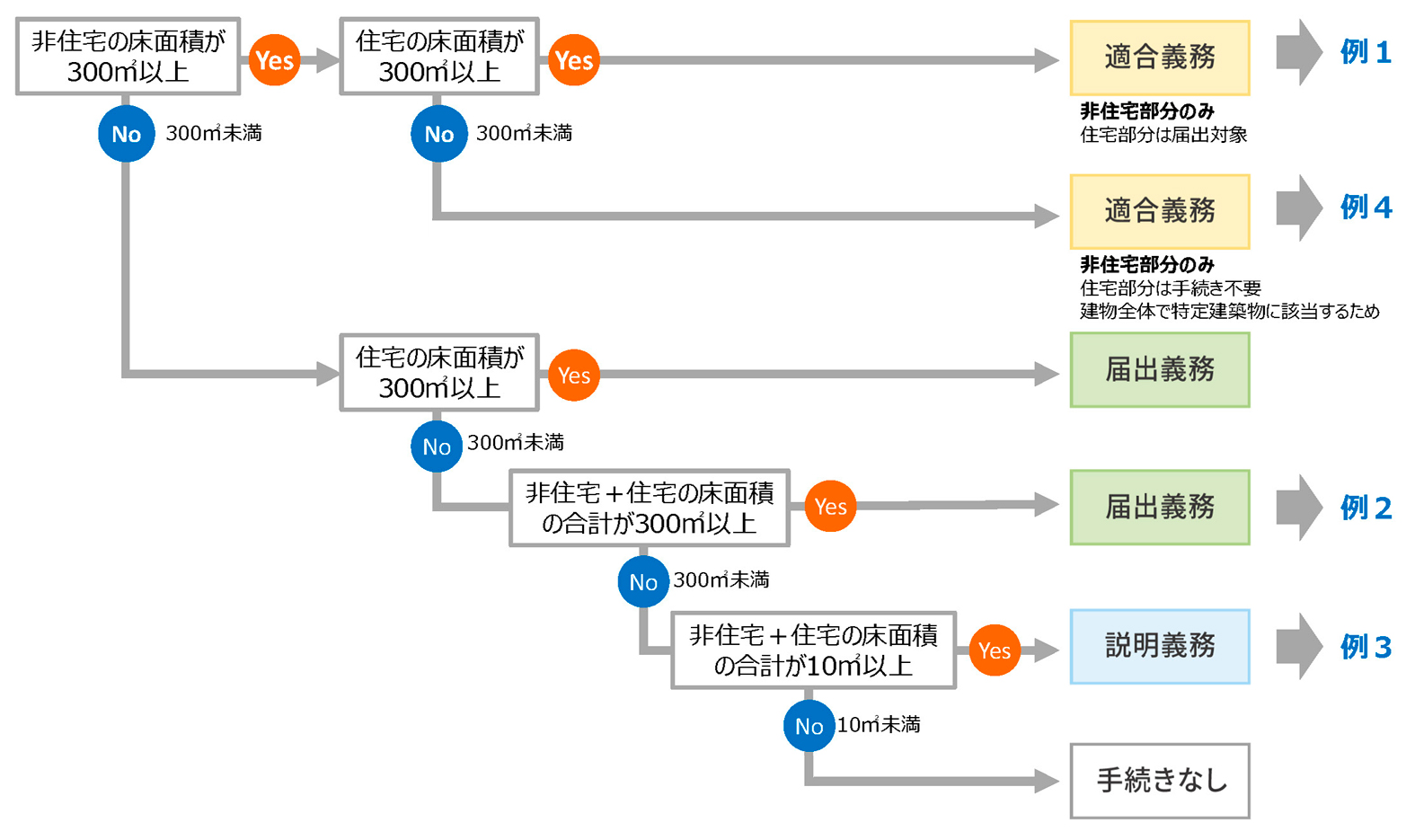

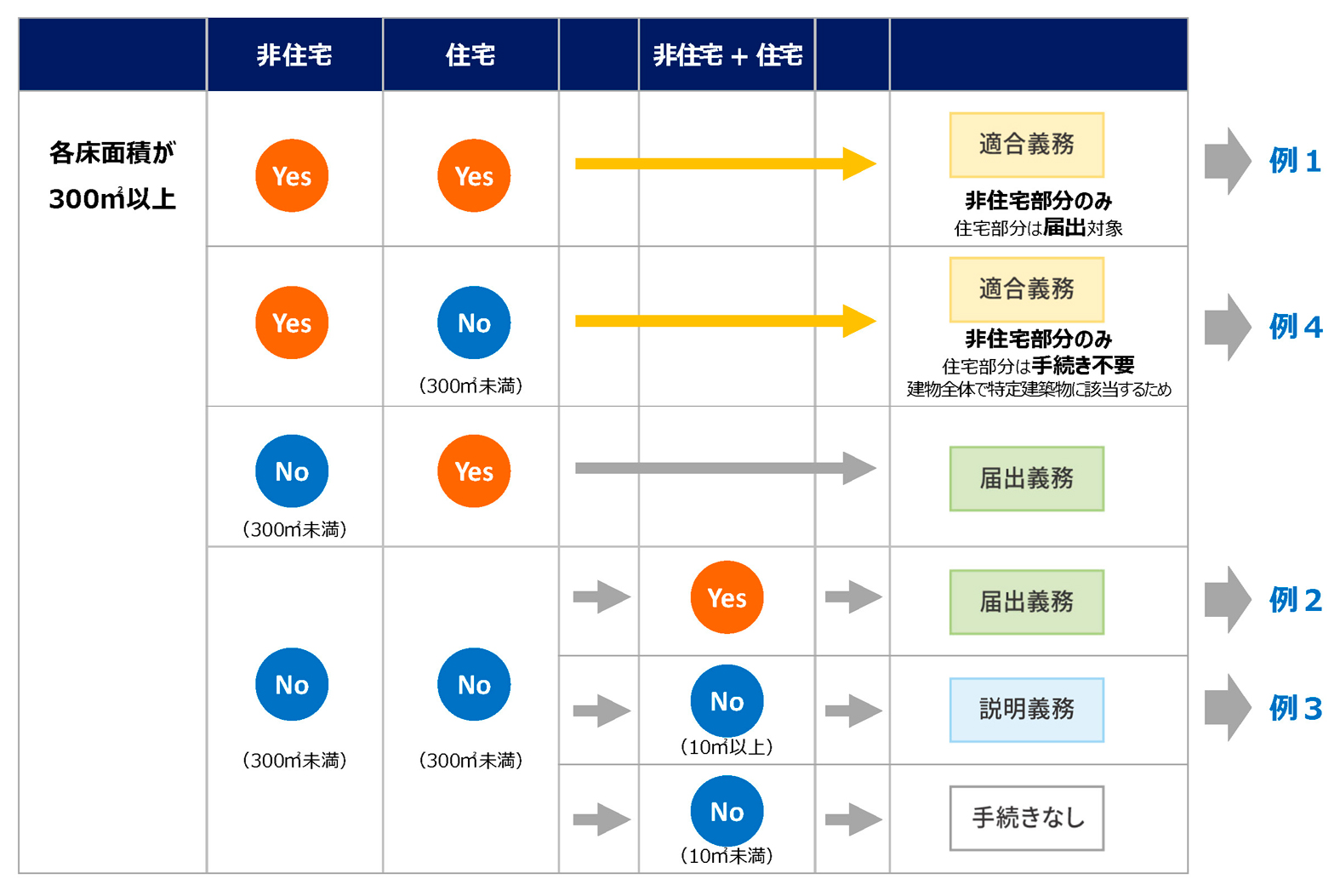

まとめ:複合建築物の適合・届出・説明義務の判定方法【フロー図・一覧表】

上記の【例1】~【例4】の例を含め、複合建築物の適合・届出・説明義務の判定方法のついて、フロー図および一覧表にまとめました。ご判断に迷われた際に参考いただければ幸いです。

図:複合建築物の場合:適合・届出・説明義務の判定方法【1.フロー図】

図:複合建築物の場合:適合・届出・説明の判定方法【2.一覧表】

ただし、これらの条件は判断基準となっているものの、一定規模を有していても適用除外が発生する場合もありますので、判断に迷うケースはあらかじめ建築主事や指定確認検査機関、所管行政庁または登録省エネ判定機関に確認されることをおススメいたします。

私たちKBI省エネサポーターに、省エネ計算をご依頼いただく中で、指定機関等に代理で確認することも可能です。お気軽にお問合せいただければ幸いです。

おわりに

以上で「非住宅・住宅の複合建築物が適合義務の対象となる条件」の解説とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。

次回は「適合義務(3)」として、「計画変更について」詳しい解説を予定しております。

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

↓↓↓ KBI省エネサポーターへの問合せはこちら ↓↓↓