\解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.7〉 適合義務(1)「省エネ適合性判定(省エネ適判)の4STEP」

適合義務制度「省エネ適判」申請のポイントを解説!

KBI省エネサポーターのコラム \解説/ 改正建築物省エネ法シリーズ は今回でvol.7となります。vol.7では「適合義務」の第1回目として「省エネ適合性判定(省エネ適判)の4STEP」についてわかりやすく解説いたします!

|

【あわせて読みたい!】 |

適合義務制度は「省エネ適判」が必須となり、建築確認と連動して実施

2021年4月に改正建築物省エネ法が施行されてから、早くも半年以上が経過しました。中規模以上の建築物への適合義務の対象拡大、および小規模建築物・住宅の基準適合の努力義務の発生に伴い、おかげさまで弊社KBI省エネサポーターにも、省エネ計算代行のご依頼やお問合せを非常に多く頂いております。

適合義務制度では、所管行政庁または登録省エネ判定機関から省エネ適合性判定(省エネ適判)を受け、省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。この通知書の原本又は写しがなければ確認済証の交付を受ける事ができません。

また完了検査時にも、省エネ基準への適合状況に係る検査が行われます。省エネ建材・設備を含め、設計図書どおりに工事が実施されていないと、検査済証が交付されない事態を招きかねません。建築確認時の省エネ適合性判定後に計画変更する場合(軽微変更対象工事を除く)は、再判定が必要となるためご注意ください。

実務ご担当者さま必見!適合義務制度の4STEP

今回は適合義務制度の省エネ適判の申請準備から完了検査に至るまでの流れを、4STEPに分けて解説しております。ご自身で申請される建築主さま、または設計者さまのご参考になれば幸いです。

一方、通常の設計業務で手がいっぱい・・というような方は、省エネ計算代行業者にご依頼されると設計業務に専念する時間を確保していただけます。

KBI省エネサポーターでは、主にSTEP2「計画書等の作成」から、STEP3「審査」まで、また計画変更や軽微変更手続きに係る書面作成や、基準適合に向けたアドバイスなど、幅広くお手伝いさせていただいております。どうぞお気軽にお問合せください!

ー 適合義務制度の4STEP ー

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

STEP1:事前確認

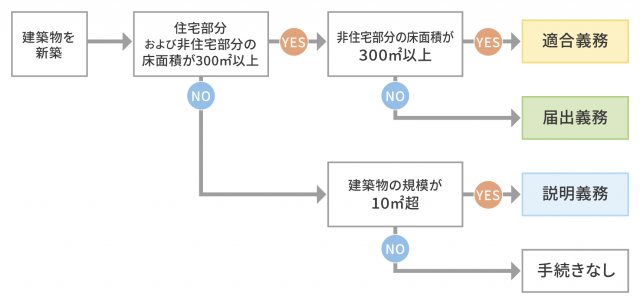

(1)省エネ適判の対象かどうかチェック

対象の建築物が省エネ適判の対象かどうかを確認します。

省エネ適判の対象となる条件 省エネ適判の対象となる条件

|

<図 適合義務・届出義務・説明義務の判定フロー(新築の場合)>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

ただし、下記の「(1)適用除外」に示すように、一定の要件を満たす場合、適用除外となります。

(1)適用除外 (1)適用除外※2021年4月1日以降に建築士が設計委託を受けた建築物が対象。 ※畜舎、自動車車庫(居室を有しない、又は開放性を有することで空調の必要がない建築物)は適用除外。 ※文化財指定された建築物、仮設建築物は適用除外。 |

また、この適用除外に該当しない場合、建築物の規模が一定以上であるかどうかについて、下記の「(2)建築物の規模の算定時に確認」を踏まえて算定した床面積により判断します。

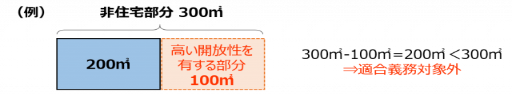

(2)建築物の規模の算定時に確認 (2)建築物の規模の算定時に確認・床面積は、建築確認上の延べ床面積とは異なり、高い開放性を有する部分は算定対象外。   ・非住宅・住宅の複合建築物は、住宅部分を除く非住宅部分の床面積により判断。 非住宅と住宅の共用部分については、主として住宅の居住者が使用するものは住宅部分と判断し算入されません。だだし、建築物の計画から想定される使用状況に応じて変更されることもあります。 |

STEP2:計画書等作成

(2)建築物の省エネ性能に関する情報を収集

省エネ性能の評価にあたり必要な仕様・性能値などの情報を整理します。

必要となる省エネ性能に関する情報 必要となる省エネ性能に関する情報①基本情報 ②外皮仕様 ③空調設備 ④換気設備 ⑤照明設備 ⑥給湯設備 ⑦昇降機 ⑧太陽光発電設備 |

(3)建築物の省エネ性能を評価

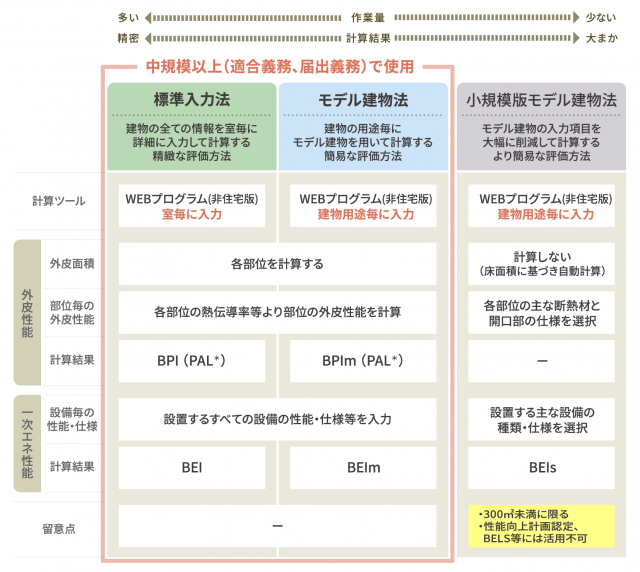

適合義務の建築物は「標準入力法」か「モデル建物法」で計算します。「小規模版モデル建物法」は300m2未満の非住宅建築物を対象とした計算法になるため、省エネ適判の計算には使用できないのでご注意ください。

計算結果が基準を満たしていない場合、次のステップに進むことができず申請ができません。省エネ設計を再検討する必要があります。 計算結果が基準を満たしていない場合、次のステップに進むことができず申請ができません。省エネ設計を再検討する必要があります。 |

< 図:省エネ基準に基づく評価方法の概要(非住宅)>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

(4)省エネ適判に必要な図書を作成

省エネ適判に必要な書類を作成します。

適合性判定時に必要な図書 適合性判定時に必要な図書①計画書(様式)②設計内容説明書 ③各種計算書 ④各種図⾯ ⑤機器表等 |

①計画書(様式)②設計内容説明書(参考様式)は、国土交通省サイトまたは申請先機関よりダウンロードできます。具体的な書類の書き方などについては、同改正建築物省エネ法のテキストやマニュアルをご参考ください。

STEP3 審査

(5)省エネ適判を申請、適合判定通知書を受理

所管行政庁または登録省エネ判定機関の省エネ適判を受け、適合判定通知書を受理します。

計算結果が基準を満たしていない場合、次のステップに進むことができず申請ができません。省エネ設計を再検討する必要があります。 計算結果が基準を満たしていない場合、次のステップに進むことができず申請ができません。省エネ設計を再検討する必要があります。 |

(6)建築確認申請を行うとともに適合判定通知書を提出

確認申請書内に省エネ適合性判定の提出状況を記載します。

建築確認申請を行った指定確認検査機関または特定行政庁に、以下の図書を提出します。

確認時に必要な図書 確認時に必要な図書①省エネ適合判定通知書 ②計画書 ※①②共に、写し可 |

確認申請時の図面と、省エネ適判時の図面で間取り等の不整合が多く見受けられます。そのまま完了検査を受けてしまった場合、図面の不整合から検査済証の交付が遅れてしまう恐れがあります。申請の際には図面の整合に十分ご注意ください。 確認申請時の図面と、省エネ適判時の図面で間取り等の不整合が多く見受けられます。そのまま完了検査を受けてしまった場合、図面の不整合から検査済証の交付が遅れてしまう恐れがあります。申請の際には図面の整合に十分ご注意ください。 |

STEP4 工事

(7)工事監理

設計図書どおりに施工されているよう、工事監理を行います。

省エネ基準工事監理報告書を作成するとともに、これを補完する納入仕様書等を現場に備えつけておきます。省エネ基準工事監理報告書の様式は、(一財)建築環境・省エネルギー機構サイトよりダウンロードできます。

(8)(必要に応じて)計画変更または軽微な変更に関する手続きと書面作成

変更の内容に応じて、「①計画変更」または、「②軽微な変更」の手続きや書面の作成を行います。

| ~ 工事着工後の計画変更時に係る手続きは、大きく2種類 ~ |

|

(9)完了検査

通常の完了検査に必要な図書に加え、以下の図書を用意します。

完了検査に必要な書類一式 完了検査に必要な書類一式~省エネ適判関連~ ① 省エネ適判通知書および添付書類(計画書(様式)、設計内容説明書、各種図面、各種計算書、機器表等)一式(※省エネ適判通知書、および計画書は写し可) ~工事監理関連~ ② 省エネ工事監理報告書 ③ 納入仕様書・品質証明書・施工記録書等の省エネ工事監理報告書を補完する資料(現場に備え付け) ~計画変更があった場合~ ④ 省エネ適判通知書および添付書類(計画書(様式)、設計内容説明書、各種図面、各種計算書、機器表等)一式 ⑤【ルートA、ルートBの場合】軽微変更説明書 ⑥【ルートCの場合】軽微変更該当証明書 |

省エネサポーターが「省エネ適判」の申請をお手伝いいたします!

適合義務制度では、省エネ基準への適合が条件である「省エネ適判」が必須のため、届出制度に比べて難易度が高いものになっております。

KBI省エネサポーターでは、計画書等の作成、計画変更や軽微変更手続きに係る書面作成や、基準適合に向けたアドバイスなど、幅広くお手伝いさせていただいております。図面や設備一覧表など、申請に必要な書類を一式お預けいただくだけで「省エネ適判」申請のサポートが可能です!どうぞお気軽にお問合せください!

おわりに

以上で「適合義務制度の4STEP」(省エネ適判)の解説とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。

次回は「適合義務(2)」として、「非住宅・住宅の複合建築物が省エネ適判の対象となる条件」について詳しい解説を予定しております。

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

↓↓↓ KBI省エネサポーターへの問合せはこちら ↓↓↓