Column

コラム

若手の主体性を高める1on1ミーティングとは? ~人材が定着する対話の第一歩~

組織にとって1on1は意味がある?

上司と部下が1対1で行う対話を1on1ミーティング(以下、1on1)といいます。

1on1の実施間隔や時間、オンライン・対面等について明確な基準はありませんが、週~月に1回程度、30~60分程度の対談時間を設けているケースが一般的です。タスク管理や人事評価などを目的とした個人面談とは異なり、1on1は「部下の成長」に重点を置くという特徴があります。国内企業では2010年代から人材育成を目的として導入されるようになり、コミュニケーションの機会が減少したコロナ禍を契機に多くの企業で浸透・定着しつつあるようです。

1on1を導入している組織のメンバーを対象としたアンケートでは、約8割が「1on1が有意義な場になっている」と回答しています。※1 管理職へのアンケートでも「メンバーの持ち味を味わえるようになった」、「メンバーの主体的な学習や行動が増えた」など、約9割が1on1による変化を実感していることがわかりました。実際、現場の若手社員からは「1on1の時間が楽しい」、「話すことでスッキリした、自分の課題に気付けた」といった声も聞こえてきます。

その一方で、検索エンジンに「1on1」と入力すると、サジェストに「やめたい」や「苦痛」、「話すことがない」といったネガティブな感想が表示されるのもまた現状です。上司や人事担当者にとっても、1on1の効果や成果が見えてこない、1on1の「正解」がわからない、定着したものの「とりあえずやっておけばいいだろう」で1on1が形骸化してしまっている、といった頭を悩ませる状況があるようです。

本コラムでは「サーバントリーダーシップ」、「組織の成功循環モデル」、「経験学習サイクル」というキーワードから、よりよい1on1の実践について考えます。「今漫然と続けている1on1はこのままでいいのか?」と疑問を抱いている方にこそ、組織に効く1on1のコツを知っていただきたいと思います。

組織の成功循環モデルを後押しするサーバントリーダーシップ

上司が仕事の進捗を詰問して遅れや問題を責め、一方的に指導やアドバイスをする、あるいは行動計画を立てさせて終わる1on1では、部下は到底「楽しい」とは思えないでしょう。しかし、指示・命令および部下の管理が重視される「支配型」の職場環境に上司が慣れていると、質のよい1on1に必須の「傾聴」や「気付きを与える問いかけ」を行うことは容易ではありません。

近年、従来のトップダウンの指示・命令と管理で組織を動かす支配型のリーダーシップと対比する形で注目されているのが「サーバントリーダーシップ」です。※2 サーバントリーダーシップとは、部下の声に耳を傾けて信頼関係を築き、部下の自主性を尊重することで結果的に組織が良いサイクルで自走するようになる、という考え方で、1on1を行う際にはぜひ念頭に置いておきたい姿勢です。サーバントリーダーシップは奉仕型リーダーシップとも訳されますが、「部下の言いなりになる優しいリーダー」という意味ではありません。リーダーは部下の話を傾聴し、部下を支えながら一人ひとりの可能性を引き出し、進むべき方向に導く役割を果たします。

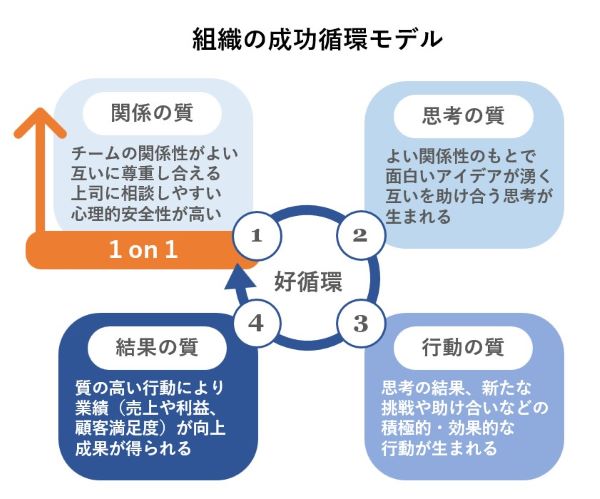

ここまで読むと上司側の負担が大きいようにも思われますが、サーバントリーダーシップを意識した1on1は組織にとってもよい影響が期待されます。その理由の1つが「組織の成功循環モデル(Core Theory of Success)」です。これはマサチューセッツ工科大学組織学習センターの設立者の1人であるダニエル・キム博士が提唱した理論で、※3 先に「結果の質」を向上させようとするのではなく、まず組織に所属するメンバー間の相互の「関係の質」を高めることで遠回りに成功の循環を生み出そうとする組織運営のフレームワークです。

サーバントリーダーシップを意識した1on1は、上司と部下の関係の質を高めるのに役立ちます。メンバー間で信頼関係を築き、関係の質を高めることが結果的には業績(結果)の質を向上に繋がること、上司・組織にとってもメリットとなることを理解しましょう。

経験学習サイクルを回して社員のエンゲージメントを高める

1on1は、上司・組織だけでなく一人ひとりの社員の意識に対してもプラスの影響をもたらします。1on1のアイスブレイクで「この1ヵ月はどうでしたか?」と問いかける際に、上司が意識したいのが「経験学習サイクル」を回すことです。

経験学習サイクルはデイヴィット・コルブ教授が提唱する「経験学習モデル理論」に基づく考え方です。※4 経験による学びを促進するメカニズムとして、「具体的な経験」→「内省的検討」→「抽象的な思考(概念化)」→「積極的な行動(適用・実践)」のサイクルを回し続けることが重要となります。ただ経験して終わるのではなく、その経験から得た成功や失敗の要因を内省して分析し、言葉にして概念化し、その気付きを次の機会に適用・実践することで経験学習サイクルは完成します。

1on1で上司は部下の「内省的検討」を促すために問いかけ、概念化するために傾聴し、ときに要約するなどしてさりげなく気付きをサポートすることで、経験学習サイクルの回転を促す役割を果たすのです。これを繰り返すことで部下の主体性を引き出し、動機づけて経験学習サイクルの定着・習慣化を目指します。部下の主体性が高まれば組織に対するエンゲージメントも高まり、自ずと組織の持続的な成長にも繋がっていくと考えられます。

心理的安全性が高い組織で離職を防ぐ

生産性が高いチームの共通点を発見するGoogleの「プロジェクト・アリストテレス」は、2016年にチームの生産性向上に最も大きな影響を与えるのは「心理的安全性」であると発表しました。1on1で上司と部下の関係の質が向上すれば、若手社員も安心して上司と話すことができ、新しい自由なアイデアを出しやすくなります。イノベーションによって生き残る時代に、心理的安全性の土台を築く1on1はますます重要性を増すことでしょう。

近年の採用難化に伴い、企業ではさまざまな離職防止策が講じられています。1on1を通じて心理的安全性が担保されていると「自分の価値観が伝わっている、受け入れられている」、「パフォーマンスを発揮できる環境にいる」と感じられ、離職防止に繋がります。さらに、1on1を定期的に実施すると部下の退職の徴候を早期に察知することができ、相手の気持ちや状況に寄り添って話を聞くことが可能になります。また、1on1では部下の中長期的なキャリアプランについて話すことが多いため、あらかじめ部下の考えやキャリアプランを知っておくことで回避できる離職もあるはずです。

サーバントリーダーシップを意識し、組織の成功循環モデルと経験学習サイクルを1on1でうまく回すことにより、組織はポジティブ・エンジンで自走するようになると考えられます。もうすぐ4月、新入社員が入社してくる季節です。まずは新入社員の「1on1の時間が楽しい」、「話すことでスッキリした」という感想を増やすことを第一歩として、組織に効く1on1を始めてみてはいかがでしょうか。

関連する研修

コーチング研修 ~部下の主体性・可能性を引き出すコミュニケーション~

Z世代の力を引き出すコミュニケーション研修

心理的安全性の高いチームの創り方研修

参考文献

※1)由井俊哉 『部下が自ら成長し、チームが回り出す1on1戦術―100社に導入してわかったマネジャーのための「対話の技術」』ダイヤモンド社、2021年

※2)ロバート・K・グリーンリーフ 『サーバントリーダーシップ』 英治出版、2008年

※3)Daniel Kim. What is Your Organization’s Core Theory of Success? [https://thesystemsthinker.com/what-is-your-organizations-core-theory-of-success/]

※4)デイヴィット・コルブ 『最強の経験学習』 辰巳出版、2018年

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。