\解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.6〉 説明義務(3)「説明や評価で使えるTIPS集②」

前回のKBI省エネサポーターのコラム \解説/ 改正建築物省エネ法シリーズ では、「説明や評価で使えるTIPS集①」について解説いたしました。今回は、説明義務制度(3)「説明や評価で使えるTIPS集②」として「説明時の注意点や、建築主さまが省エネに対する理解を深めるための情報提供の例」をご紹介いたします!

説明のフローと注意点

説明のフローは、説明の要否で大きく2パターン

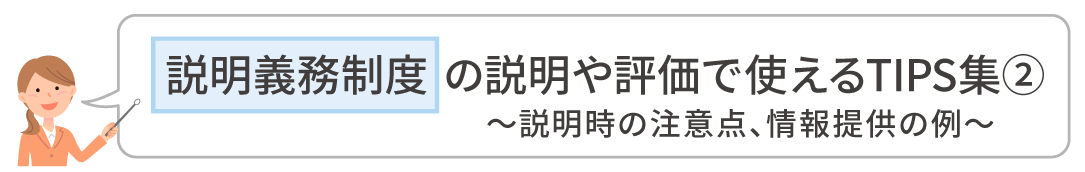

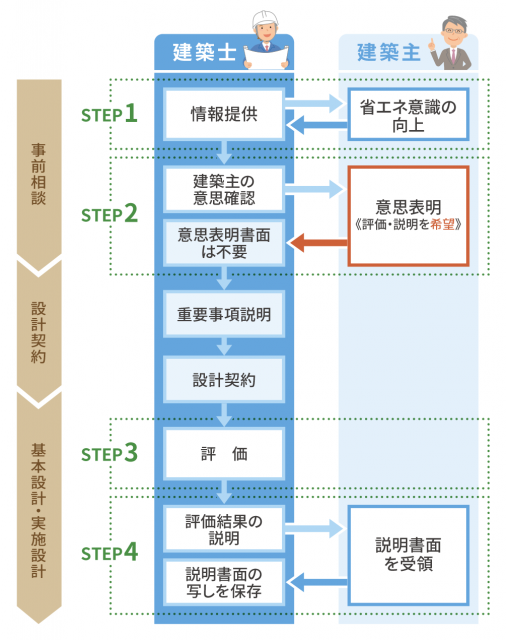

説明義務制度に基づき情報提供や評価・説明のフローは、大きく分けると「パターン①:評価・説明を実施する場合」「パターン②:建築主さまから 評価・説明 は不要との意思表明があった場合」のいずれかになります。

STEP2で、評価・説明が不要とされた場合は、説明を行う必要はありませんが「意思表明書面」を建築主から提出してもらい、保存しておく必要があります。

| パターン①:

評価・説明を実施する場合 |

パターン②:

建築主さまから 評価・説明は不要 との |

|

|

|

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

各ステップの主な内容や注意点、具体的な対応例等の詳しい内容については、vol.4の「説明義務①「説明義務制度の4STEP」」で解説しておりますので、あわせてご確認ください。

説明時の注意点

説明の際、以下のような説明方法は、建築士法に反する恐れがあるためご注意ください。

|

加えて、説明を行った場合でも、例えば

| 「省エネ性能を向上させることでコストが増大する」とだけ説明し、省エネの必要性や効果に関する情報提供を行わなかったため、建築主は「省エネ基準に適合しなくてもよい」としていたものの、後から「もし建築士からそれらの情報提供が行われていたなら適合させることを検討していた」 |

というように、評価・説明を偏った内容に限るなど十分な情報提供を行わないことで、後にトラブルにつながることも想定されますので、正確な説明が求められます。

省エネの必要性や効果に関する情報提供の例

説明義務制度の対象となる物件の建築主さまは、省エネの必要性や効果について、あまり知識がなく、省エネ建築物・住宅に関する基礎的な情報であっても初めて見聞きされる方も多くおられます。建築士の方々は、こういった情報をできるだけ丁寧に嚙み砕いてお伝えされることをおススメいたします。情報提供の例として、実際の説明シーンをイメージしたQ&Aでまとめました。ご説明の際にご活用ください。

|

なぜ建物の省エネ対策を行うの?【非住宅・住宅】 |

|

日本は石油やガスを輸入に頼っているため、エネルギーの安定供給が海外の情勢に大きく左右されます。また「パリ協定を踏まえた温室効果ガス排出削減量の目標」では、世界で地球温暖化対策を進めるために各国で温室効果ガス排出量削減の目標を設定していることから、省エネ対策が重要になっています。 建築物省エネ法は、建物について省エネ対策を進める観点から制定された法律であり、建物の省エネ性能を説明することになったのも、この法律で義務付けられたためです。 (参考:当コラムvol.1 パリ協定採択、温室効果ガス排出量40%の削減目標) |

|

新築する建物を省エネ基準に適合させないとダメ?【非住宅・住宅】 |

|

建築物省エネ法では、建物を新築や増改築する際には、建築主さまに省エネ基準に適合させる努力義務が課されています。建築士からの説明をお聞きいただき(※)、省エネ基準に適合する建築物(非住宅)・住宅を目指しましょう。(※建築主さまから評価・説明は不要との意思表明があった場合は不要) |

|

省エネ化は快適性向上につながるの?【非住宅・住宅】 |

|

建物の快適性を向上させるには、「断熱性能」と「日射遮蔽性能」の向上がポイントとなります。 「断熱性能」が不十分だと、屋内外で熱が出入りしやすいために冬の暖房、夏の冷房が効きにくく、「日射遮蔽性能」が不十分だと、夏の冷房が効きにくいため、部屋の快適性が得られにくくなります。 少ないエネルギーで暖冷房を効かせ、部屋を快適にするためには、高い断熱性能を持つ窓の設置や、外気に接する壁や床、屋根(天井)等に十分な断熱材を入れることによって、建物の断熱性能を高めることや、日射を遮るひさしの設置などによって、建物の日射遮蔽性能を高めることが有効です。 |

|

省エネ性能向上による建築コスト増が不安【非住宅・住宅】 |

|

初期コストはかかりますが、使用段階での光熱費削減につながるため、建物の一生で必要なコストを見据えて検討することが重要です。 効率的な暖冷房を行えるよう、断熱性能や日射遮蔽性能を確保し、効率のよい設備を採用した省エネ性能をもつ建物は、電気やガスなどのエネルギー消費量を小さく抑えることができます。 |

|

省エネ住宅は健康にもいいって本当?【住宅】 |

|

最近の調査では、室内の温熱環境が住まい手の健康づくりにもつながっていることが分かってきています。住宅等の快適な温熱環境確保する上で、一定の断熱性能をもつ住宅とすることは有効です。 (参考:当コラムvol.3 お役立ち情報その②サポートツール「健康省エネチラシ(日本サステナブル建築協会)」を活用) |

|

国からの補助金や融資の制度はあるの?【非住宅・住宅】 |

|

省エネ性能が高い建築物(非住宅)、住宅に対しては、国等による補助金のほか、税制上の優遇や住宅金融支援機構の融資などの支援措置を活用できる場合があります。コストの負担軽減につながり、省エネ性能の高い建築物(非住宅)・住宅の整備にも取り組みやすくなりますので、ご活用をご検討ください。 (参考:当コラムvol.3 お役立ち情報その① 補助金・融資・税制優遇) |

|

災害時にも役立つことがあるって本当?【非住宅・住宅】 |

|

災害等により電力やガス等のエネルギー供給が制限された場合、断熱性能を有する建築物や住宅は、建物内の室温の変化を緩やかに抑えることができます。 エネルギー効率の高い設備を使用している場合は、少ないエネルギー使用することが可能です。太陽光発電設備等の発電設備とともに蓄電池を設置している場合には、停電中でも電気を作り出し、使用することが可能なため、災害時等に継続して使用する際に役立つ場合があります。 |

ご説明には、国土交通省のHPにて紹介されているサポートツールが便利です。当コラムvol.3 お役立ち情報その②でも、ツール一覧をご紹介しておりますので、あわせてご確認ください。

おわりに

以上で「説明や評価で使えるTIPS集②」とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。

今回で説明義務制度に関する説明は終了し、次回からは「適合義務制度」に関する解説を予定しております。

上記に関わらず、省エネ計算に関することで、ご質問等がございましたら、お気軽にKBI省エネサポーターにお問合わせください。

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

↓↓↓ KBI省エネサポーターへの問合せはこちら ↓↓↓