\解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.2〉 適合義務・届出義務・説明義務の概要~手続きのフローやポイント~

4月1日に建築物省エネ法が改正され、新たな制度下での運用がスタートし、建築物(非住宅)・住宅の両分野に対し省エネ性能を確保するために、より一層の適合や努力が求められるようになりました。

KBI省エネサポーターでは、前回の「改正概要」に続き、今回は従来より運用されている「適合義務」「届出義務」に加え、法改正より新たに追加された「説明義務」について、各制度の概要、手続きのフローやポイントについて解説いたします。

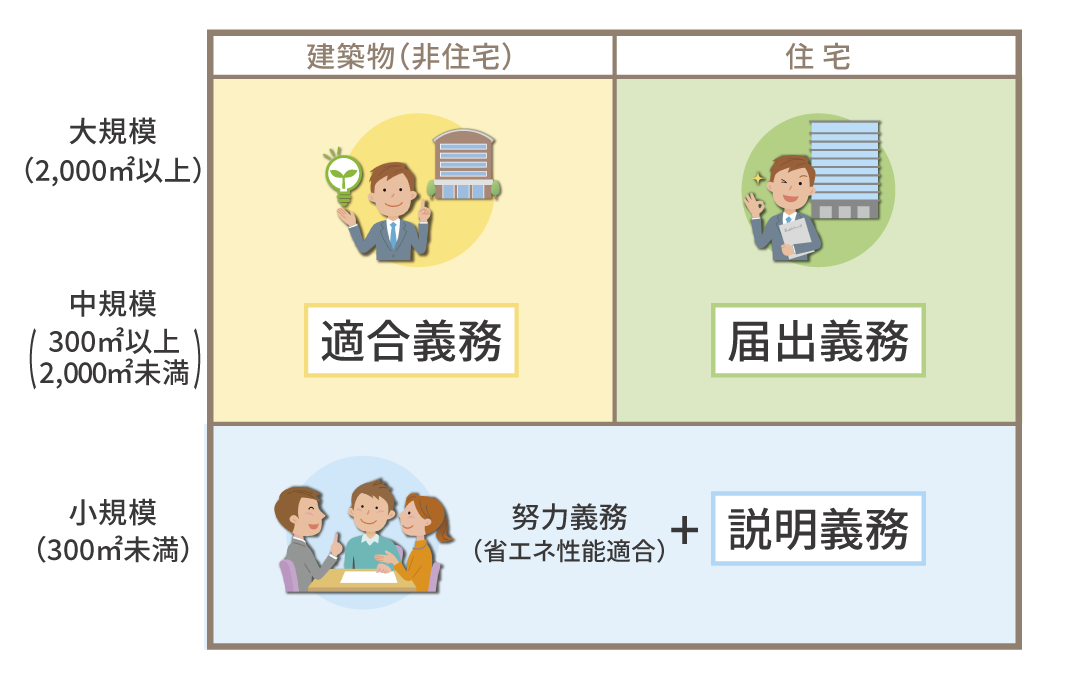

<図 「適合義務」「届出義務」「説明義務」の対象となる建築物について>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

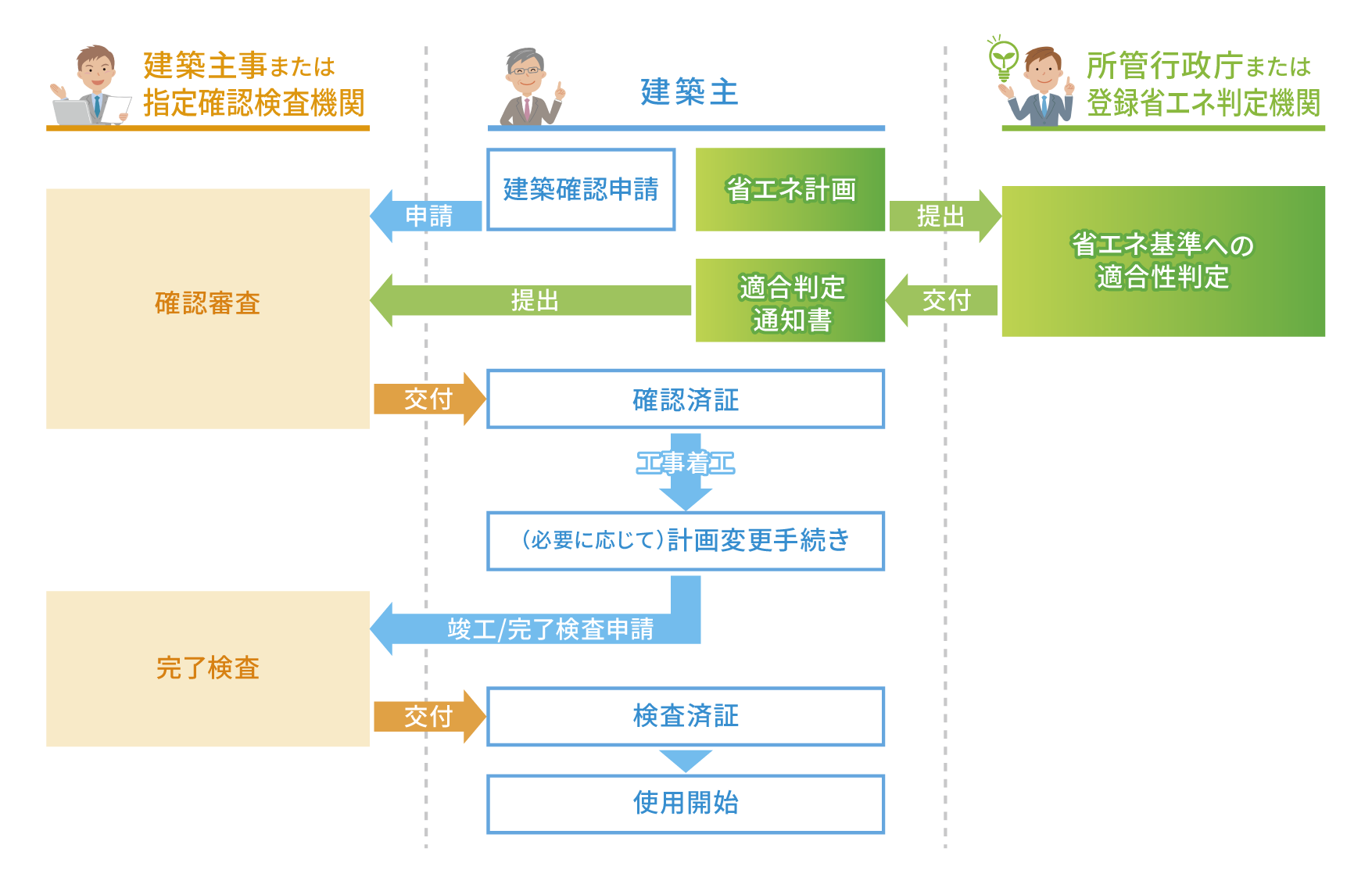

1.適合義務制度とは?

300㎡以上の建築物(非住宅)の新築等において、省エネ基準に適合させる義務を課すものです。

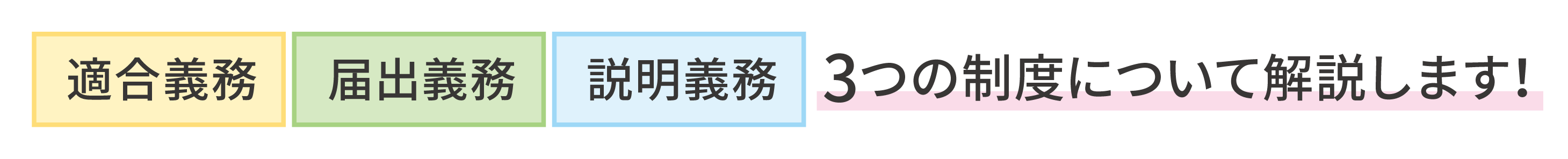

2.手続きのフローは?

建築確認済証交付前に「省エネ適合判定通知書」を提出

省エネ適合性判定についての申請は、建築基準法の建築確認申請と連動して実施するものです。

建築主が、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定を受ける必要があり、省エネ基準への適合が確認できた場合には、適合判定通知書が発行されます。建築主が、指定確認検査機関等に、この通知書を提出後、建築確認済証が交付されます。

また、完了検査時においても、省エネ基準への適合性の検査が行われます。設計図書等の通りに工事が実施されていないと、検査済証が発行されないので、あわせて注意が必要です。

<図_省エネ適合性判定対象物件に係る手続きフロー>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

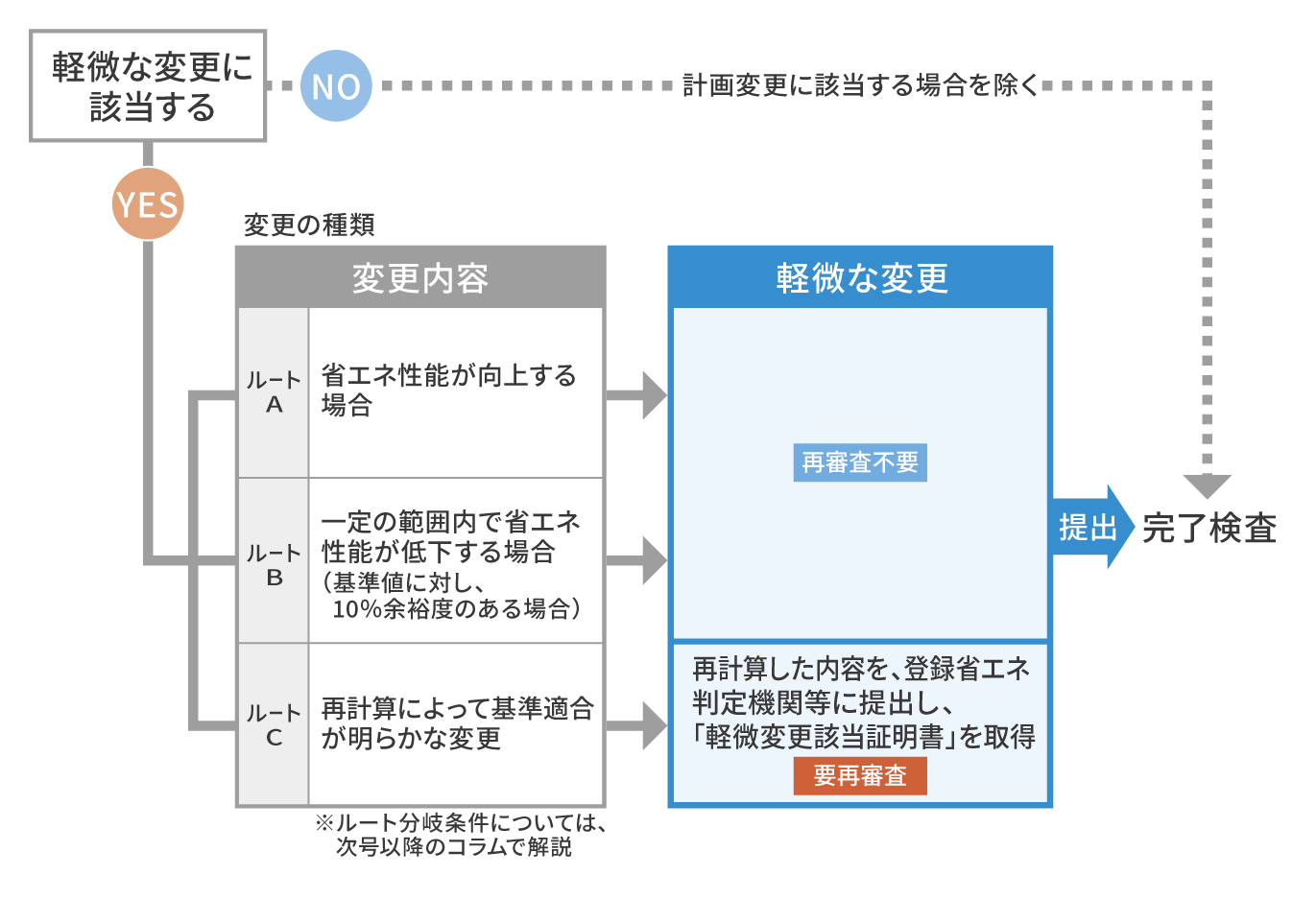

工事着工後の計画変更時には、変更内容に応じて「計画変更」や「軽微な変更」の手続きを行う

上記のように、完了検査では工事が設計図書どおりに施工されているかをチェックされることとなります。一方、工事途中で省エネ建材や省エネ設備の変更があるケースは珍しくありません。計画に変更があった場合は、変更内容に応じて「(1)計画変更」や「(2)軽微な変更」の手続きを行い、必要に応じて再度、登録省エネ判定機関等の審査を受ける必要があります。

|

~ 工事着工後の計画変更時に係る手続きは、大きく2種類 ~ |

|

「(1)計画変更 」・・・ 「(2)軽微な変更手続き 」に該当しないような、比較的大きな変更を行う場合に必要となる手続きです。この場合は変更の工事に着手する前に再度、省エネ適合性判定を受ける必要があります。

~計画変更が必要となる場合~

「(2)軽微な変更 」・・・ |

<図 軽微な変更の申請フロー>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

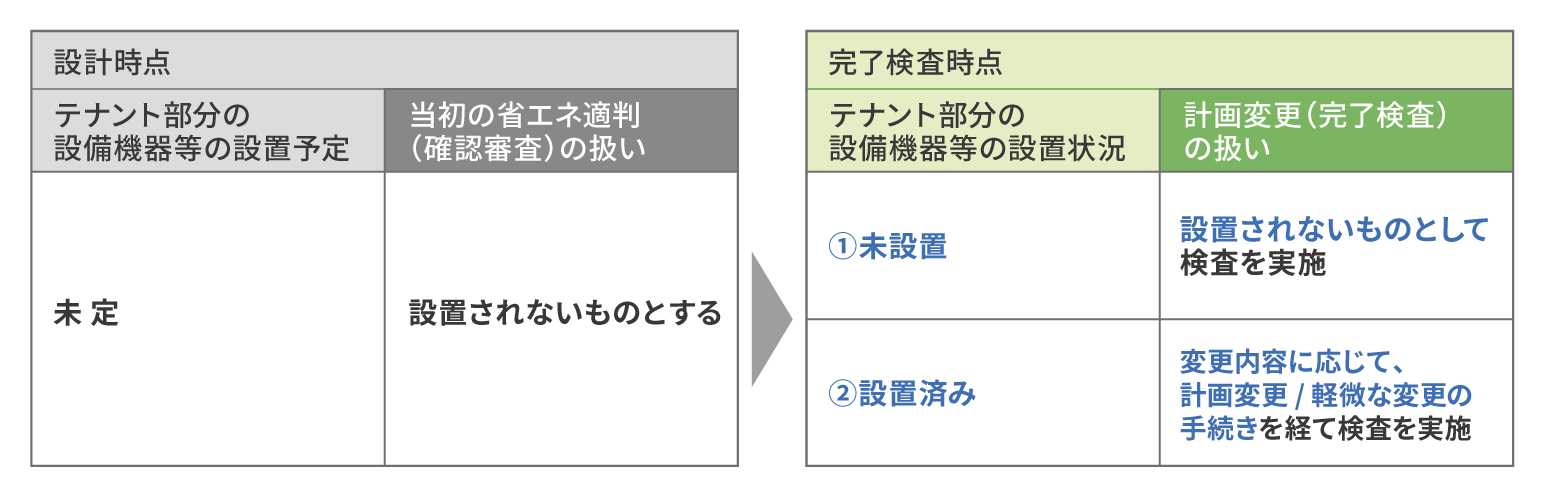

設計時点でテナントの設備機器等が未定の場合

テナントが入居予定の建築物の場合、省エネ適合性判定を申請する時点では、設備機器等の設置が決まっていないこともあり、その場合は一旦「設置されない」ものとして省エネ適合性判定を受けます。更に「①完了検査時においても未設置の場合」は、「設置されない」ものとして完了検査が行われます。

一方、「②完了検査時までに設置されることとなった場合」は、「計画変更もしくは軽微な変更に係る所定の手続き」を経て、完了検査を受ける必要があります。

<図 設計時点でテナント部分の設備機器等が未定の場合の、設置状況別完了検査時での扱い>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

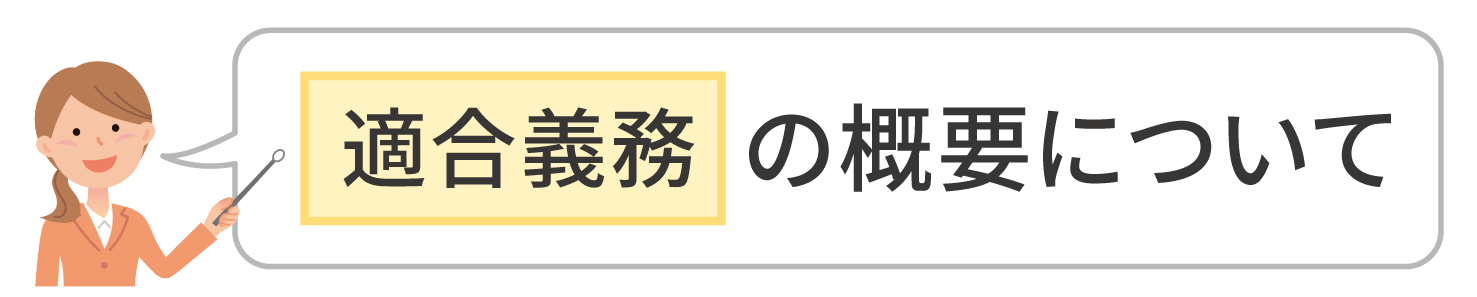

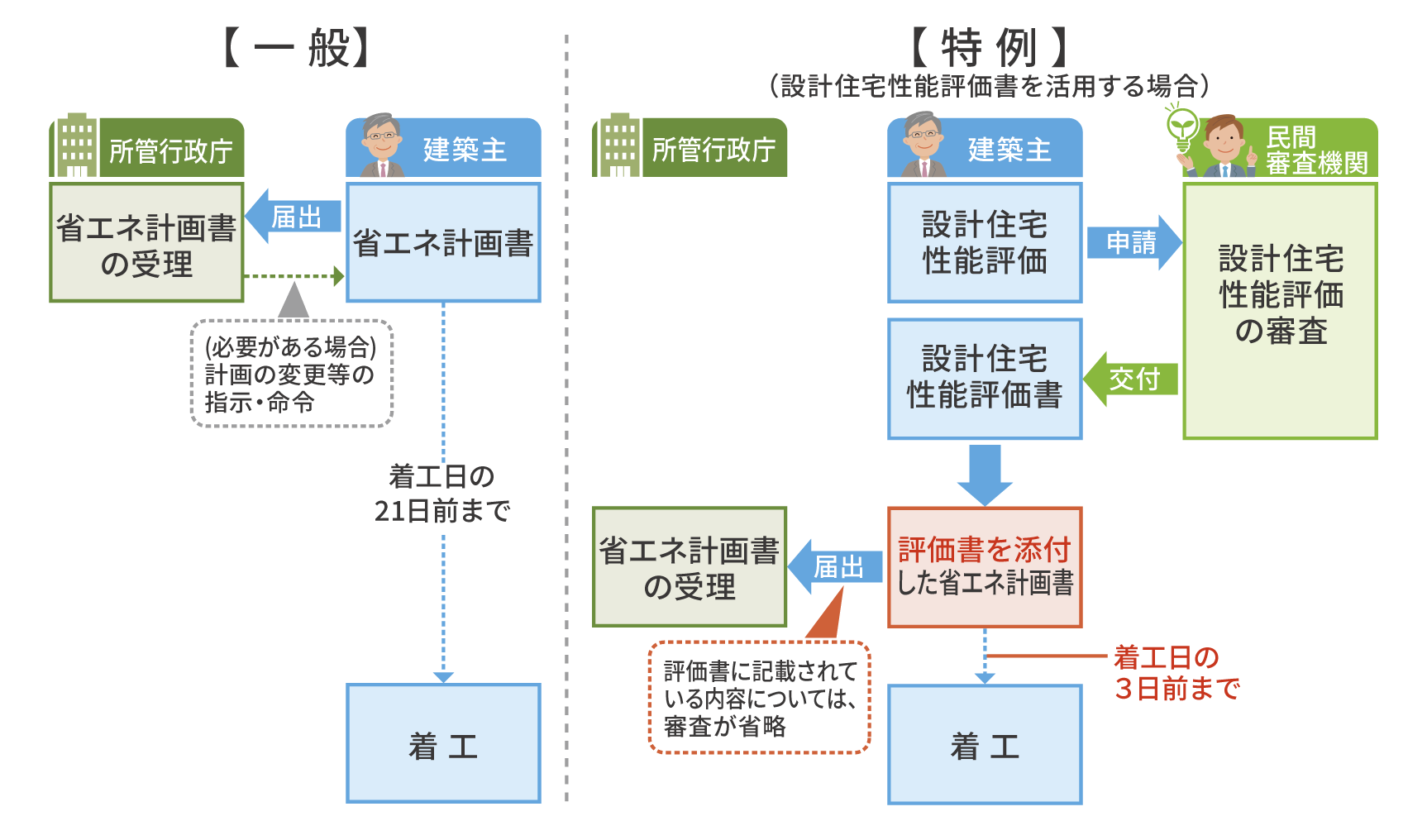

1.届出義務制度とは?

300㎡以上の住宅の新築等において所管行政庁への省エネ計画の届出を義務づけるものです。所管行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要があると認めるときは、計画の変更等の指示・命令ができます。

2.手続きのフローは?

通常、上記の届出を着工の21日前までに行う必要があります。

一方、特例として、省エネ性能に関する計画の届出に合わせて、民間の審査機関により省エネ基準に適合していることが確認できる評価書(設計住宅性能評価書やBELS評価書等)を提出する場合、所管行政庁が省エネ基準への適合性を容易に確認できるため、届出を着工の3日前までに行えばよいこととなりました。また、評価書を提出する場合には、省エネ計画の届出の際、省エネ計算書等、重複する内容となるものの提出が不要となります。

<図 届出義務対象物件に係る手続きのフロー>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

1.説明義務制度とは?

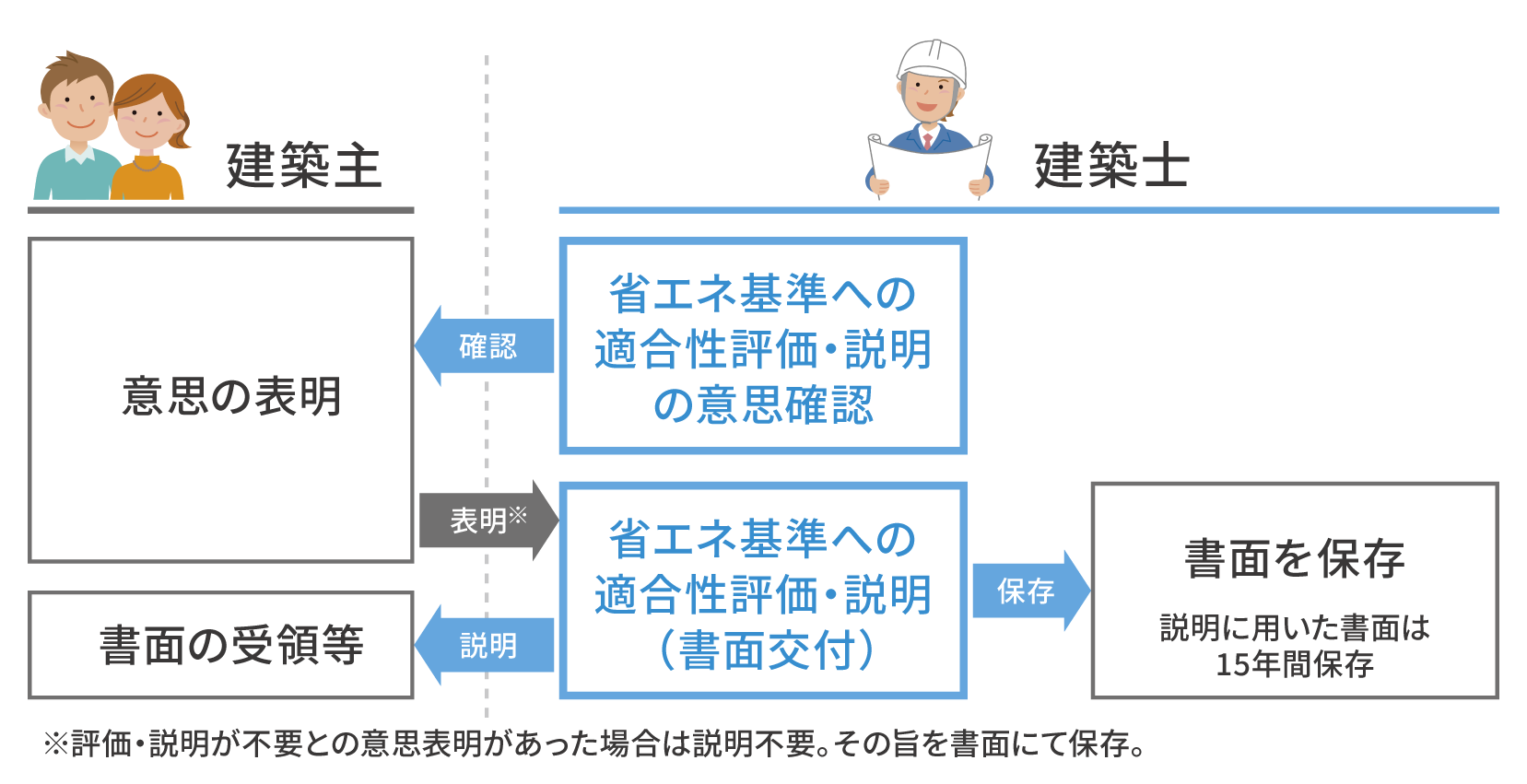

300㎡※未満の建築物(非住宅)・住宅の新築等をする際、建築士から「省エネ基準への適否」と、「省エネ基準に適合しない場合にはどのような措置を行えば適合するのか」の2つのことについて、建築主に対し書面を用いた説明を義務化するものです。※10㎡以下の新築等は除外されます

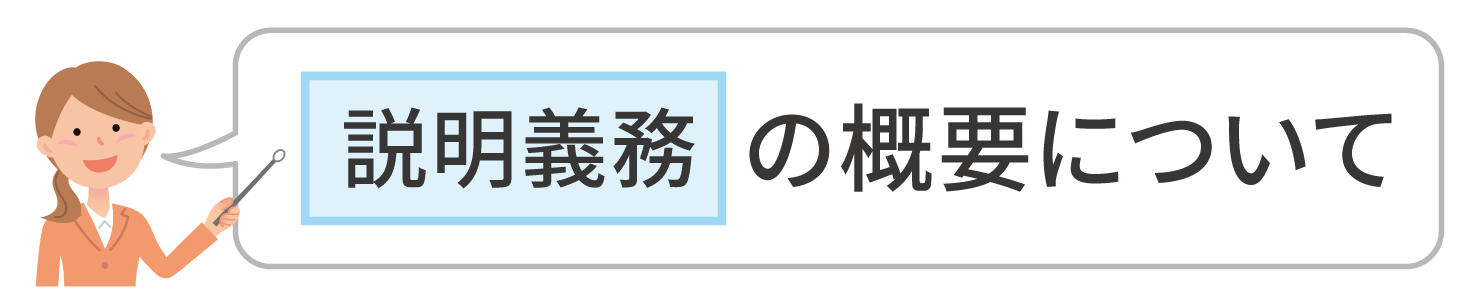

2.手続きのフローは?

説明は、工事着工前に行う必要があります。また、建築士からの評価結果の説明により、建築主が設計内容の変更を希望する場合も考えられることから、余裕をもって行う必要があります。

ただし、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思表明があった場合については、説明を行う必要はありませんが「意思表明書面」を建築主から提出してもらい、保存しておく必要があります。

また、説明で用いた書面については、建築士法に基づく建築士事務所の保存図書に追加され、15年間保存する必要があります。

<図 説明義務対象物件に係る手続きのフロー>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

<図 建築士から建築主への説明書のイメージ>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」より引用

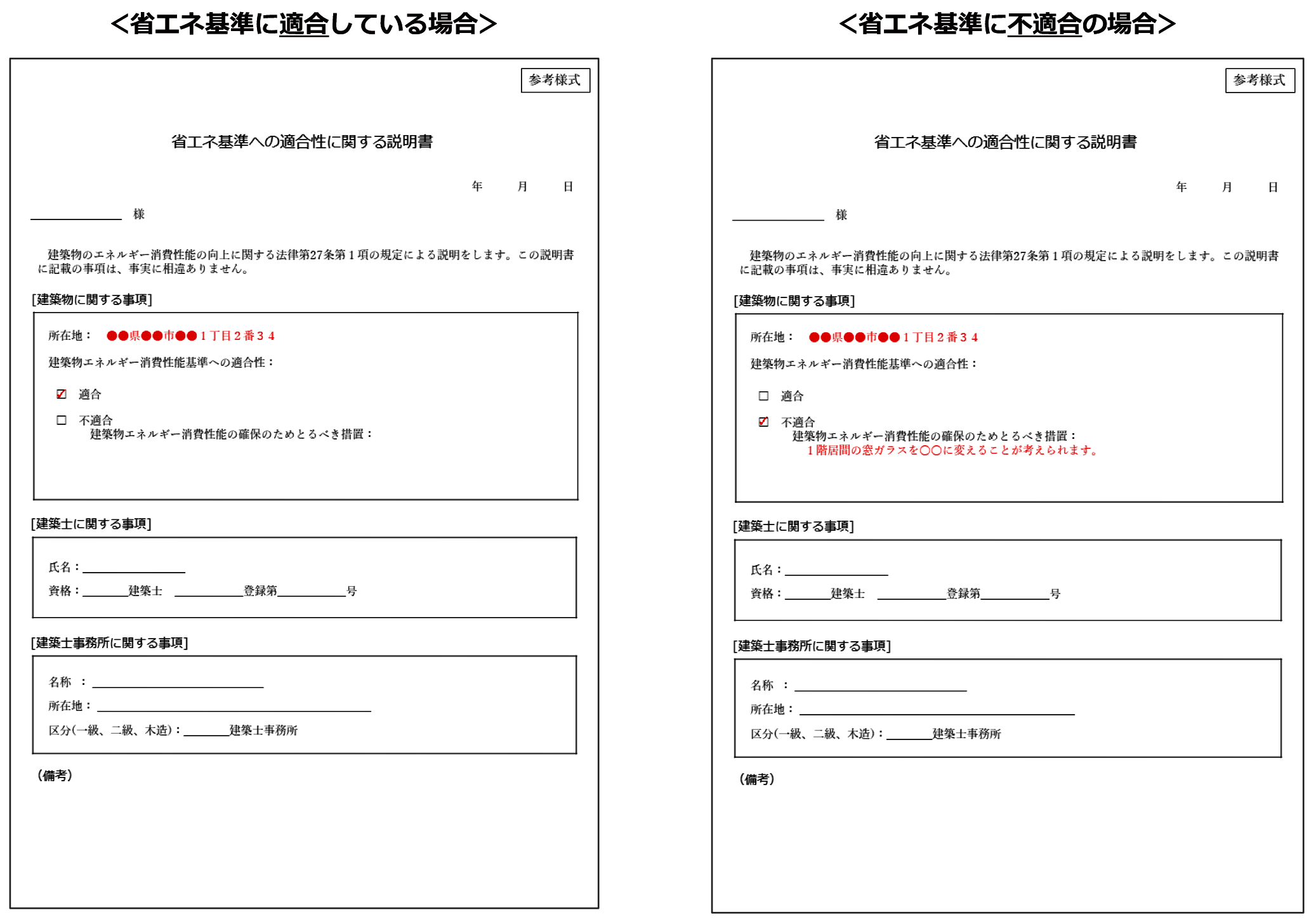

3つの制度の判定フローについて

3つの制度「適合義務・届出義務・説明義務」の判定フロー(新築の場合)

<図 適合義務・届出義務・説明義務の判定フロー(新築の場合)>

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

おわりに

以上で「適合義務、届出義務、説明義務の概要」の解説とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。

次回は「省エネ住宅建築物に関する支援措置や情報提供サイト、サポートツール等の紹介」を予定しております。

上記に関わらず、省エネ計算に関することで、ご質問等がございましたら、お気軽にKBI省エネサポーターにお問合わせください。

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

↓↓↓ KBI省エネサポーターへの問合せはこちら ↓↓↓