\解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.1〉 改正概要

※ 2022年7月8日情報更新 ※

↓↓↓「2025年 省エネ基準義務化」についてはこちらをクリック(別ページへリンク)↓↓↓

2021年4月、建築物省エネ法が変わります。

2021年4月1日より、建築物(非住宅)、住宅共に、義務制度の対象が変更になる等の建築物省エネ法の改正が施行されます。

そこでKBI省エネサポーターでは、当コラムで改正内容についての解説を行っていきます。皆さまの業務に少しでもお役立ていただければ幸いです。第1回目は改正建築物省エネ法の概要の改正概要について解説いたします。

パリ協定採択、温室効果ガス排出量40%の削減目標。

改正の背景となる、温室効果ガス排出削減などの目標を定めた国際枠組みとしてのパリ協定が2015年12月に採択され、その中で、建築物・住宅分野の温室効果ガス排出量を2013年比で2030年度には40%削減するよう定められました。

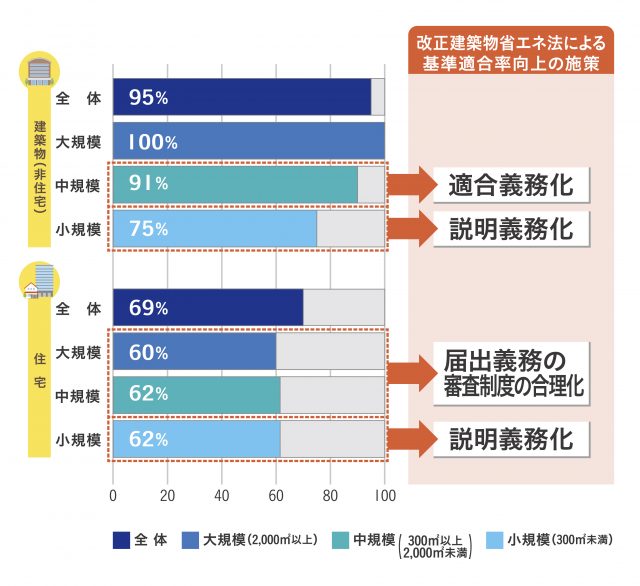

また、2017年度時点での用途規模別の省エネ基準適合率は、「非住宅」においては、大規模建築物では適合が義務化されているため100%、中規模建築物では91%、小規模建築物では75%となっています。また、「住宅」においては、全ての規模で6割から7割程度に留まっています。こういった、未だ基準適合率の十分でない建築物・住宅に対して、適合率向上にむけた施策が講じられています。

【図】用途・規模別の省エネ基準適合率(2017年度)

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

2018年5月に建築省エネ法が改正。2段階に分けての施行。

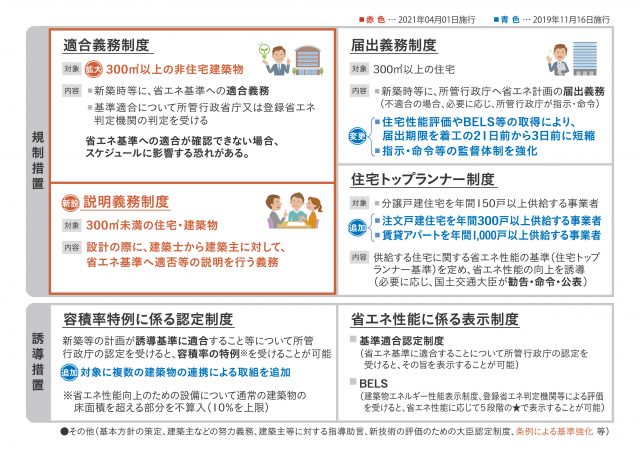

このような背景から、建築物・住宅分野の省エネルギー性のより一層の向上を図るため、2018年5月に建築物省エネ法が改正されました。改正建築物省エネ法は、2段階施行となっており、既に2019年11月16日に第一段階目として「届出義務制度の審査手続きの合理化」や「トップランナー制度の対象拡充」等が施行されています。第二段階目の2021年4月1日の改正では、「適合義務制度の対象拡大」と「説明義務制度の新設」等が施行されます。

2021年4月施行、ポイントは「適合義務制度の対象拡大」と「説明義務制度の新設」。

適合義務制度が、300㎡以上の中規模建築物まで拡大

適合義務制度とは、建築物について、省エネ基準へ適合させる義務を課すものです。

現行制度では2,000㎡以上の大規模建築物(非住宅)が対象となっておりますが、改正により300㎡以上の中規模建築物(非住宅)に拡大します。

適合しない場合には、建築確認済証が発行されない他、着工後に設備等の仕様等が変更になった場合は完了検査前に再度計算を行う必要があり、それを怠ると完了検査済証が発行されないなど、スケジュールに影響する恐れがあるため注意が必要です。

省エネ基準への適合の説明義務化がスタート

説明義務制度は、今回の改正により新たに新設された制度です。

300㎡未満の建築物(非住宅)・住宅の新築時等において、現行制度では「省エネ性能の向上」という建築主の努力義務が求められていますが、改正により、建築士から建築主に対し「省エネ基準への適否等」の説明を義務付けられるものになります。

【図】改正建築物省エネ法(概要)

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

(参考):2019年11月16日施行のポイント解説

- 届出義務制度の審査手続きの合理化

届出義務制度では、300㎡以上の建築物(非住宅)・住宅の新築時等に、省エネ計画の所管行政庁に届出することを建築主に義務づけているものです。不適合の場合は、所管行政庁により変更などの指示が可能となっています。

この届出期限は、現行制度では着工の21日前までに行う必要がありましたが、改正により、「設計住宅性能評価書やBELSの評価書等を取得」し届出の際に添付されている場合、「着工の3日前」までの届出に緩和され、評価書に記載されている内容については審査が省略されます。 - トップランナー制度の対象拡充

住宅トップランナー制度では、「分譲戸建住宅を年間150戸以上供給する事業者」に対し、供給する住宅に関する省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を誘導するものです。今回の改正により、対象の事業者に「注文戸建住宅を年間300戸以上供給する事業者」と、「賃貸アパートを年間1,000戸以上供給する事業者」が追加されることとなりました。

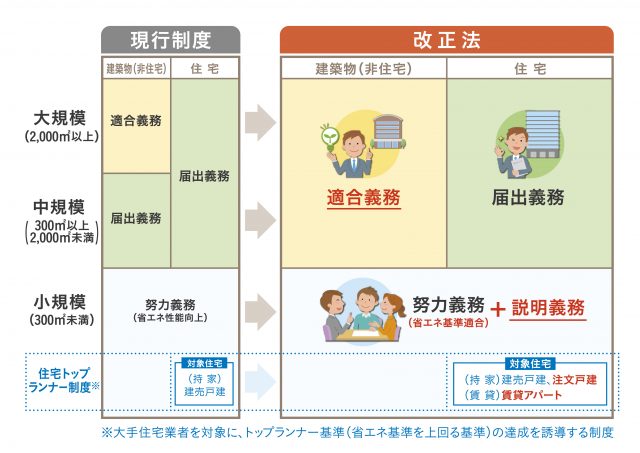

【図】改正建築物省エネ法の現行制度と改正法の比較(規制措置)

※国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」を参考に作成

~現行制度から改正法への変更箇所のポイント~

- 「適合義務」に関しては、対象が建築物(非住宅)の中規模建築物(300㎡以上~2,000㎡未満)まで対象拡大

- 「届出義務」に関しては、所管行政庁の審査手続きが合理化

- 「小規模の建築物(非住宅)・住宅における努力義務」に関しては、努力義務の内容が『省エネ性能の向上』から『省エネ基準の適合』とした上で、説明義務を新たに創設

- 住宅トップランナー制度の対象を拡大

おわりに

以上で改正建築物省エネ法の改正概要の解説とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。

次回は、「各制度の改正概要」として、適合義務制度、説明義務制度等の改正概要の解説を予定しております。

上記に関わらず、省エネ計算に関することで、ご質問等がございましたら、お気軽にKBI省エネサポーターにお問合わせください。

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

↓↓↓ KBI省エネサポーターへの問合せはこちら ↓↓↓