Column

コラム

リカレント教育・学び直しを三日坊主で終わらせない!〜脳科学で学ぶ、「良い行動」を習慣化して続ける方法〜

目次

三日坊主から脱却するための

STEP 1: 習慣化の仕組みを知る

STEP 2: 挫折しようがない「小さな習慣」から始める

STEP 3: 三日坊主を有効活用して復習しよう

2023年も残すところあとわずかになりました。今年はどんな1年だったでしょうか?

年始に思い立って始めたダイエットや入会したスポーツジム、英会話、生涯学習講座、自身のキャリアアップのための学び直しなど、日々の忙しさにかまけてつい中断してしまったりしていないでしょうか。

「三日坊主」という言葉には悪いイメージがつきまといます。広辞苑を引くと“飽きやすく何をしても永続きしないこと。また、そういう人をあざけっていう語”とあり、読むだけで罪悪感や挫折感に苛まれそうです。「私はどうせ怠け者だから、何を始めても無駄なんだ」と自信を失うと、リカレント教育や学び直しにも二の足を踏んでしまうでしょう。 年始に立てた目標を振り返ってみて、「達成できないまま年を越しそう」と後悔している方にこそ、本コラムを読んで気持ちよく年を越していただきたいと思います。

三日坊主から脱却するためのSTEP 1:習慣化の仕組みを知る

そもそも、なぜ「悪い習慣」はやめたくても続けてしまうのに、「良い習慣」は続かないのでしょうか?「悪い習慣」がやめられない理由については、過去のコラム「悪い習慣はなぜ変えられないのか?〜頑固な脳の仕組みを理解し、悪い習慣から抜け出そう〜」でご紹介しました。これらは「良い行動」の習慣化にも応用することが可能です。

「悪い習慣」を「良い習慣」に読み替えてみると、習慣は脳が作る行動の自動化システムであるため、いったん形成されると簡単には変えられません1)。つまり「良い習慣」だから続かないのではなく、どんな行動でも習慣化されない限りは続かないのです。「良い習慣」を続けるには、まず「良い行動」を習慣化する必要があります。そのために必要なメンタリティとして、強い意志や自制心などがまず思い浮かぶかもしれません。

ところが脳科学では、強い意志や自制心による習慣化が難しいことがわかってきました。人間の脳は急激な変化などの負荷がかかると安定を保てなくなり、それに見合うだけの報酬(脳で感じられる快感)がない限りは変化に抵抗すると考えられています1)2)。

たとえば「ジムで週末に運動する」という行動を習慣化するなら、それまで週末に行っていた楽な行動を続けたい脳の抵抗に打ち勝たなくてなりません。新たに「良い行動」を習慣化しようとする行為は、私たちの脳の抵抗とのせめぎ合いともいえるでしょう。

強い意志や自制心をフル稼働させ、数回は「良い行動」をなんとか遂行できたとしても、脳の抵抗に勝ち続けるほど人間の意志や自制心は強くはありません。「良い行動」を習慣化するためには、習慣化の仕組みを理解し、脳を味方につけるような発想の転換が必要です。

三日坊主から脱却するためのSTEP 2:挫折しようがない「小さな習慣」から始める

「良い行動」を習慣化するためには、いきなり高い目標を掲げてしまうとうまくいきません。『小さな習慣』の著者スティーヴン・ガイズは「ばかばかしいほど小さな習慣」、たとえば筋トレであれば「腕立て伏せを1日1回」から始めることを推奨しています2)。

「悪い習慣はなぜ変えられないのか?」でもご紹介したように、習慣が形成される際に脳内では一連の動作をひとまとまりにする「行動の一括化」が行われています1)。

通勤時間を利用して、スマホアプリで英語学習する例を考えてみましょう。

この場合、「電車に乗る」、「英語学習のスマホアプリを開く」、「イヤホンをつける」、「単語やフレーズを聞きながら覚える」、「問題を解く」という一連の動作が何度も繰り返されることで行動が一括化され、習慣として定着し、強化されていきます。これらの動作が「電車に乗る」という刺激をトリガーとして、ドミノ倒しのように自動的に作動するようになってはじめて苦痛なく続けられる習慣になるのですが、スタートラインで「停車駅までに50フレーズ覚えて問題を解く」といった目標を設定するとなかなか習慣化できません。

まずは「単語を1個覚える」、あるいはより極端な「アプリを開く」だけを目標に設定すると、一連の動作の起動にかかる脳への負荷が大幅に軽減されます。「アプリを開く」程度の作業負荷に対しては脳の抵抗も小さいため、気分によって1つ単語を覚えてみたり、できれば問題を解いてみたり、と学習量を増やしていけばよいのです。もちろんアプリを開くだけで何もしない日があっても、「電車に乗ったら英語学習のアプリを開く」という目標は達成されているため、罪悪感や挫折感を味わわずにすみます。

私たちの心が萎縮し、毎日続けることが億劫になる一番の原因は「今日は目標を達成できなかった」という罪悪感や挫折感だと考えられています。まずは習慣化したい「良い行動」を分解し、小さすぎて失敗しようがないところまで最小化することから始めてみましょう。

三日坊主から脱却するためのSTEP 3:三日坊主を有効活用して復習しよう

ここまでは「良い行動」を習慣化し、継続するための方法について考えてきました。では、三日坊主になってしまったらその時点で終了なのでしょうか。続けられずに中断している数々の努力は無駄だったのでしょうか?

答えは「いいえ」です。特に、リカレント教育や学び直しにおいて三日坊主は決して無駄にはなりません。何かを学習した直後よりも、忘れかけたタイミングで復習するほうが記憶に定着しやすいことが古くから知られてきました3)。

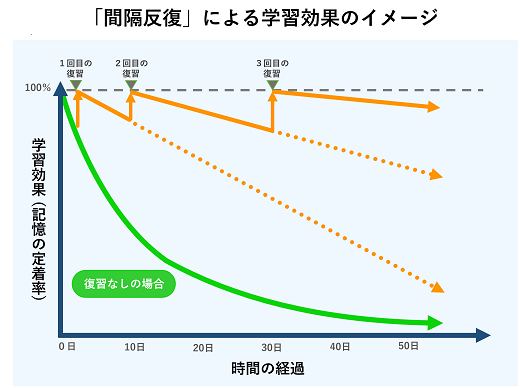

学んだスキルや知識を長期記憶として定着させる学習法として、「間隔反復(Spaced Repetition)」というアプローチがあります4)。これは有名な「エビングハウスの忘却曲線」をもとに考案された方法で、一度何かを学んだらしばらく期間を置き、その期間を徐々に伸ばしながら復習を繰り返していきます(図)。すると復習を繰り返した場合のほうが、復習しなかった場合と比べて学んだことの定着率が上がることが示唆されています。

つまり、「三日坊主」の字義通り三日間休んでしまっても、より効率的な復習のために「新たに学んだ知識やスキルを脳で寝かせている」三日間と発想を転換すればよいのです。さらに、忘れかけたタイミングで意図的に思い出そうと努力する「想起学習(Active Recall)」を組み合わせると、学習効果はさらに向上することがわかっています。「想起学習」は忘れた知識をすぐ調べずに、自分の頭の中から何とか記憶を呼び起こそうとするとその知識は忘れにくくなる、という原理を活用した学習法です。今年達成できなかった目標や学習計画も、「間隔反復」と「想起学習」を駆使することで学習を再開できるかもしれません。

新たな気持ちで2024年を迎え、学びを「三日坊主」で終わらせないために、まずは上記の3ステップを実践してみてはいかがでしょうか。

参考文献:

1)ラッセル・A・ポルドラック著/神谷之康監訳/児島修訳 『習慣と脳の科学 どうしても変えられないのはどうしてか』 みすず書房、2023年

2)スティーヴン・ガイズ著/田口未和訳 『小さな習慣』 ダイヤモンド社、2017年

3)Ballard PB. Oblivescence and reminiscence. Brit J Psychol(Monog Supple). 1913; 1: pp.1–82.

4)Wikipedia: Spaced repetition [https://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition]

関連する研修プログラム

シニア・キャリア&ライフデザイン研修

DX研修 ~DXの考え方を理解し、ビジネスにインストールする~

AIの基礎と活用力アップ研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。