Column

コラム

リスキリングと脳科学①〜人間の脳は何才まで「学ぶ」ことができる?〜

目次

人間の脳が学習する仕組みとは

新しいことを学ぶと脳の新生ニューロンが生き残る

__________________________

人生100年時代に向けて、学ぶ時期・働く時期・定年後の引退生活、という3ステージで考える従来の人生モデルから、かつては老後と呼ばれた年齢になっても柔軟に、いきいきと働くマルチステージの人生モデルへの変容が迫られる時代になりました。働く人々は外部環境の変化に合わせ、50才、60才からでも新しいスキルを身につけるリスキング(Re-skilling)が求められます。

リスキリングとよく似たことばにリカレント教育がありますが、リカレント教育は個々人が興味・関心に沿ったテーマを学ぶために大学などに入り直し、働く時期と学ぶ時期を繰り返す「学び直し」に主眼が置かれています。一方、リスキリングは人事戦略であり、自主的な学び直しや個人のスキルアップではありません。企業や組織が新たな価値を創出し続けることを目的に、従業員が必要なスキルや知識を学び、新しい職務や配置転換などに対応することがリスキリングの本来の意味です。このためリスキリングの実施主体は企業や組織であり、業務の一環として就業時間内に実施されるべきものに位置付けられます。

リスキリングの導入にあたっては、「50才、60才になって新しいことが覚えられるのだろうか」という疑問や不安が湧いてくるでしょう。確かに、一般的に人間の脳は年齢とともに記憶などの脳機能が低下していくと考えられています。では、人間の脳は何才まで学ぶことができるのでしょうか?脳科学の視点で考えてみましょう。

人間の脳が学習する仕組みとは

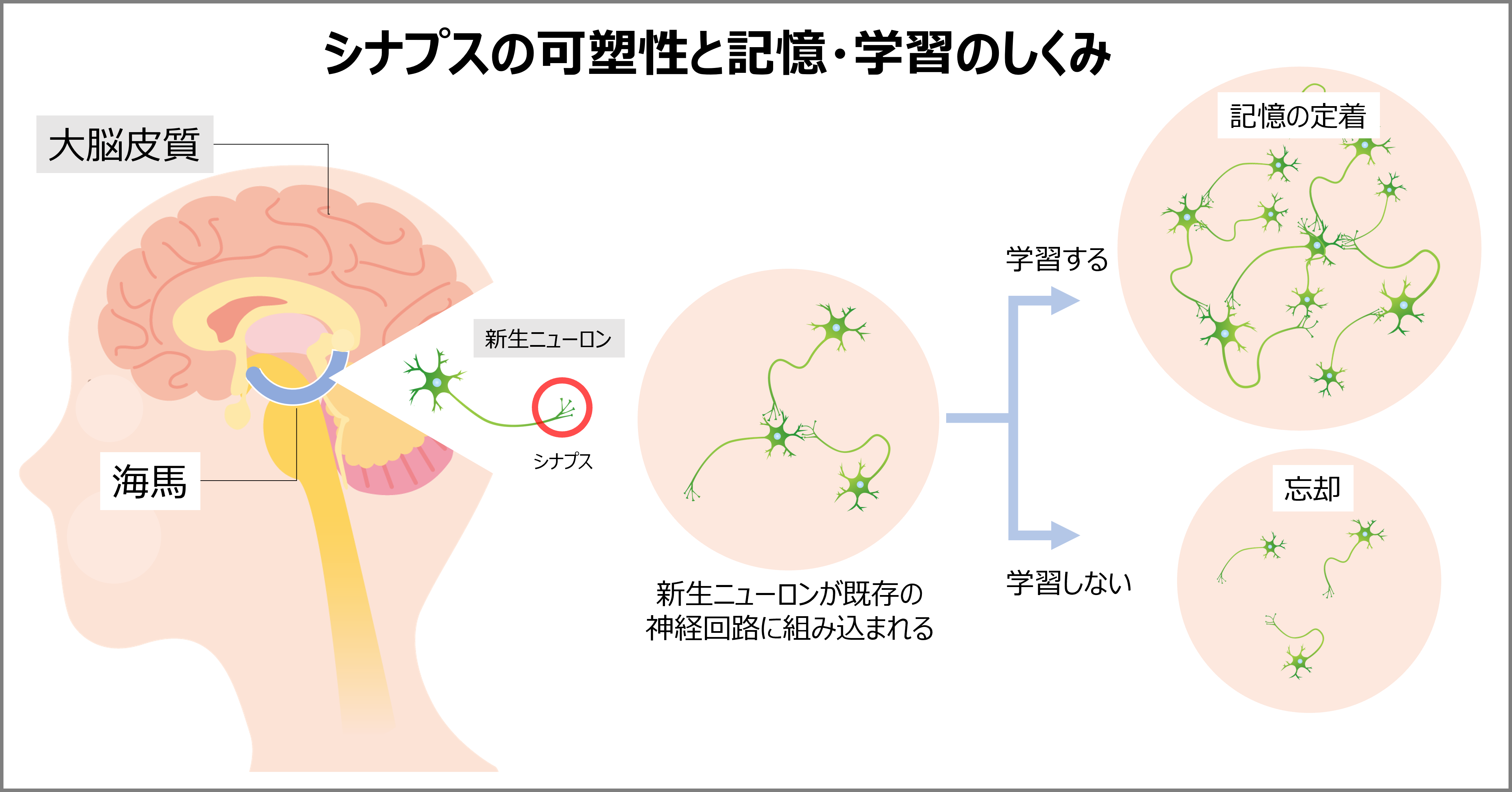

私たちの脳が新しい記憶を作るとき(=物事を覚えるとき)、まず視覚や嗅覚などの感覚情報が脳の海馬に集まると考えられています。タツノオトシゴのような形態の海馬は、集められた感覚情報を大脳皮質に書き込むことで記憶を作ります。これを「記銘」といいますが、記銘した情報を忘れずに維持する「保持」、さらに保持した情報を思い出す「想起」という一連の作業によって記憶は成立しています。海馬は記銘だけでなく、大脳皮質から記憶を読み出す想起の作業においても重要な役割を果たしています。

海馬や大脳皮質ではニューロン(神経細胞)同士が繋がり、複雑なネットワークを形成しています。このニューロンとニューロンの繋ぎ目をシナプスといい、シナプスの数や大きさ、繋がり方などの神経回路の構造そのものが記憶になります。たとえば英単語を覚えるとき、英単語を一度の学習で詰め込むのではなく、適度な間隔をあけながら反復して学習するとシナプスが大きくなり、ニューロン同士の繋がりが強くなります。するとその英単語はすぐ思い出せるようになり、忘れにくくなるわけです。逆に、一度詰め込んだだけで反復学習しなかった英単語にかかわるシナプスは徐々に縮小し、ニューロン同士の繋がりも弱くなり、やがて忘れてしまいます。このようなシナプスの柔軟な変化を「シナプスの可塑性」といいます。

新しいことを学ぶと脳の新生ニューロンが生き残る

「人間の脳細胞は子どもの頃しか成長しない」という説を聞いたことがあるかもしれません。これは約30年前までの考え方で、ニューロンのもとになる細胞がニューロンへ分化する「ニューロン新生」は大人の脳では起こらないと考えられていました。しかし50〜70代の脳において、特に記憶にかかわる海馬の歯状回という部位でニューロン新生が日常的に起こり続けていることが1998年に報告され、「ニューロンは決して再生しない」という定説が覆されたのです。

ただし、ニューロンのもとになる細胞自体は加齢とともに減少していきます。さらに高齢になると新しいニューロンが育ちにくくなり、わずか数週間で消えてしまうこともわかっています。では、どうすれば海馬の新生ニューロンを救い、成長させることができるのでしょうか?その答えは「学習」にあります。

シナプスの可塑性でご紹介したように、学習を繰り返すことで海馬のニューロン同士の繋がりは強くなり、シナプスは大きくなります。さらに学習という負荷がかかると、海馬で誕生した新生ニューロンは既存の神経回路とシナプスで繋がって組み込まれ、ネットワークの一部として生存できるのです(図)。難易度が高い学習課題に取り組み、集中するほど新生ニューロンの生存数が増えていくこともわかっています。逆に新しいことを学習せずにいると、せっかく誕生したニューロンが神経回路に加わることができず、消滅してしまいます。

こうした脳科学の知見は、リスキリングが注目される時代の企業や組織、働く人々に希望を与えるものと考えられます。いくつになっても新しい領域に飛び込み、脳を鍛えることで記憶する力は強化されていくのですから。

そうは言っても、「50代に入って昔のように物を覚えられなくなった、学習効果が上がらない」と感じる方は多いのではないでしょうか。確かに、学生時代のように記憶力だけに頼った学習法は、大人の脳には不向きです。より効率的に、楽しく学習するためには大人の脳の長所を理解する必要があります。次回は「リスキリングと脳科学②〜大人の脳は「覚える」よりも「わかる」が得意〜」をテーマに、年齢によってピークを迎える能力の違いについて解説したいと思います。

_______________________________

参考文献:

ニュートン別冊 『脳とは何か 改訂第2版.最前線の研究で解明された脳のしくみや知能、身近な病気』 ニュートンプレス、2021年

Eriksson PS, Perfilieva E, Björk-Eriksson T, et al. Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature

Medicine. 1998; vol.4; pp.1313-1317.

Shors TJ. Saving New Brain Cells. Scientific American. 2009; vol.300: pp.46-52, 54.

関連プログラム

・シニア・キャリア&ライフデザイン研修

・DX研修~DXの考え方を理解し、ビジネスにインストールする~

・AIの基礎と活用力アップ研修

関連コラム

リスキリングと脳科学②~大人の脳は「覚える」よりも「わかる」が得意

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。