Column

コラム

リスキリングと脳科学②~大人の脳は「覚える」よりも「わかる」が得意~

![]()

目次

50代で新たな情報を学んで理解する能力、60代で語彙力がピークに

意味記憶・エピソード記憶・手続き記憶を知る

覚えた「意味記憶」をアウトプットして「エピソード記憶」に

_________________________________________

働く人々が50才、60才から新しいスキルや知識を身につけ、外部環境の変化に対応していく時代に、リスキリングは欠かせない要素となっています。前回の「リスキリングと脳科学①~人間の脳は何才まで「学ぶ」ことができる?~」では、リスキリング導入の壁となる「50才、60才になって新しいことが覚えられるのだろうか」という問いに対し、記憶に関わる海馬のニューロンは高齢者の脳でも新しく生まれ続けることをご紹介しました。しかもニューロンは反復学習によって定着し、記憶を蓄積するシナプスが成長することもわかっています。

反復学習は地道な作業ですが、苦労したほどの効果が得られない、と感じられるかもしれません。しかも子どもの脳が得意とする暗記は、大人の脳が苦手とする分野です。では、どうすれば大人の脳は効率的に学べるのでしょうか?本コラムでは大人の脳の長所を活かしながら、記憶の仕組みを踏まえた学習方法について考えてみたいと思います。

50代で新たな情報を学んで理化する能力、60代で語彙力がピークに

加齢に伴う知能の変化について、10~70代の1万人以上を対象に認知機能テストを実施した研究では、ほぼ全年代で何らかの能力のピークが訪れることがわかりました。単調な事務処理能力や記憶力は20代でピークを迎えるのに対し、30代では情報をまとめて整理する能力、50代では新たな情報を学んで理解する能力や他人の気持ちを推しはかる能力、60代では語彙力がピークに達する、という結果が得られています。1)

50代で新たな情報を学んで理解する能力がピークとなるうえ、60代になっても語彙力は高まり続けるのですから、年をとっても新しいことは学べると考えられます。

では、語彙力とは何でしょうか。たくさんの言葉を知っているだけでは語彙力とはいいません。語彙「力」という表現には、語彙の運用能力すなわち「たくさんの言葉を使いこなす力」が含まれています。たくさんの言葉を記憶し、その言葉を使いこなすためには、ある特別な記憶の作業が脳内で必要になるのです。

意味記憶・エピソード記憶・手続き記憶を知る2)

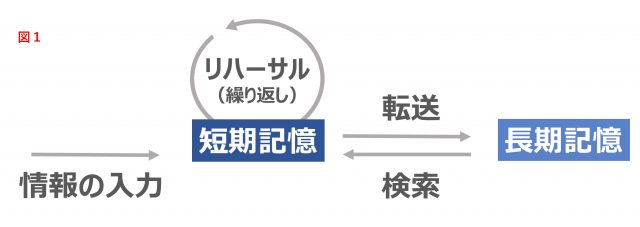

人間の記憶システムには、大きく分けて「長期記憶」と「短期記憶」があります(図1)。長期記憶とは、情報のリハーサル(繰り返し)を行うことで長期間保持される記憶のことです。長期記憶はいつでも取り出せますが、短期記憶は情報の仮置き場ですので、短期記憶から長期記憶に転送されなかった情報は消えてしまいます。たくさんの言葉を記憶しておき、適切な言葉を想起して適切な文脈で使う、という高度な作業を必要とする語彙力は、まさにこの長期記憶にかかわる能力なのです。

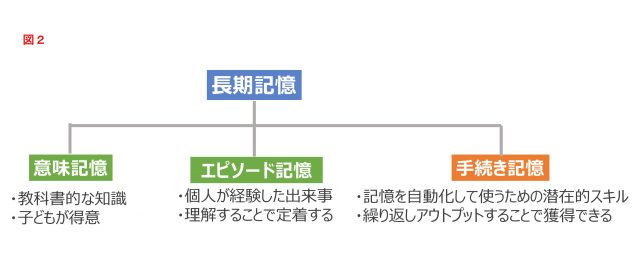

長期記憶にはいくつかの種類があり、ここでは3つの長期記憶にフォーカスしてご紹介します(図2)。子どもの脳が得意とする暗記は「意味記憶」と呼ばれるもので、「太陽は東からのぼって西に沈む」のような、教科書的な知識や概念に関する記憶です。そのまま飲み込む意味記憶とは対照的に、「エピソード記憶」は個人が経験した出来事についての記憶です。意味記憶は「知っている」、エピソード記憶は「覚えている」という状態で記憶されます。また、エピソード記憶は物事を覚える際に「わかる」ことで記憶が定着する側面があります。

そのほか、学習において重要な鍵となる長期記憶に「手続き記憶」があります。手続き記憶は、脳に保管された意味記憶やエピソード記憶を自動化して使うためのスキルに関する潜在的な記憶です。たとえば自転車の練習をしていると、よろけて転んでいたのが急にスイスイ乗りこなせる瞬間が訪れます。これは反復学習により、脳内で自転車の手続き記憶が獲得されたためです。手続き記憶はいったん形成されると自動的に機能するスキルとして長期間保存されます。

語彙力でいえば、知識として学んだ言葉(意味記憶)や、自身の経験から「この言葉はこういう場面で使うと人の心を動かすのか」と体得した言葉(エピソード記憶)を、意識せず自動的に使いこなす(手続き記憶)、という一連のプロセスが行われていることになります。

覚えた「意味記憶」をアウトプットして「エピソード記憶」に

大人の脳には膨大な記憶が蓄積されています。教科書で学んだ意味記憶をせっかく長期記憶に転送しても、そのままでは埋もれてしまいます。大人の脳で起こっていることは「覚えられない」ではなく、「覚えているのに取り出せない」ですので、情報を定着させ、検索しやすいようにマーカーを引く作業が必要になります。マーカーを引く作業の1例は「意味記憶をエピソード記憶に変える」こと、すなわち教科書で学んだ知識を「理解」や「経験」を通して思い出しやすくすることです。

人間の脳は、すでに知っている知識と関連付けて新しい物事を理解できたときにシナプスが活性化され、その情報より深く記憶する性質があります。「このシステムは新しく見えるけど構造は昔覚えた〇〇と同じだ」といった覚え方は、すでにたくさんの意味記憶やエピソード記憶を蓄積している。これらはすべてエピソード記憶として脳に定着するため、情報をインプットする際には既存の知識と関連付けて「わかる」ことを意識してみましょう。

経験はアウトプットによって得られるため、インプットした知識を人に説明したり、互いに疑問点を話し合ったりするとエピソード記憶として定着します3)。授業や研修で採用されているグループワーク形式は、意味記憶をエピソード記憶に変え、繰り返しアウトプットして手続き記憶を獲得する、という一連のプロセスにおいて理にかなったやり方といえるでしょう。

さらに、人間の脳には感情がセットになった情報を長期記憶として保存しておく性質があります。これは脳内で感情の中枢である扁桃体と記憶の中枢である海馬が隣り合っているためです。グループワークなどで他者とのコミュニケーションを通して扁桃体が喜・楽を感じると、隣の海馬が活性化されてエピソード記憶はより定着しやすくなります。逆に不安やストレス負荷が高い状況下で扁桃体が哀・苦を感じると、海馬の働きが抑制されて記憶力や思考力の低下を招くため、心理的安全性は学習の必須条件と考えられます。

高齢になってからの学習方法のポイントは、学生の頃のように知識を丸呑みに覚えようとするのではなく、豊富な人生経験を参照しながら既存の知識と関連付け、仲間と楽しみながらインプットとアウトプットを繰り返すことです。記憶の仕組みを把握し、「わかる」という記憶ツールを磨くことで何才になっても新しいスキルや知識を学び、時代の変化に対応していくことが可能になります。新しいことを覚え、使いこなせるようになった喜びは脳を活性化させ、前向きな学習をさらに加速させることでしょう。

_____________________________________

参考文献:

1)Hartshorne JK, Germine LT. When does cognitive functioning peak? The asynchronous rise and fall of different cognitive abilities across the life span. Psychol Sci. 2015; vol.26: pp.433-443.

2)太田信夫.記憶の分類 電子情報通信学会「知識ベース」 S3群2編14章 電子情報通信学会.2010

[http://www.ieice-hbkb.org/files/S3/S3gun_02hen_14.pdf]

3)Karpicke JD, Roediger 3rd HL. The critical importance of retrieval for learning. Science. 2008; vol.319: pp.966-968.

関連プログラム

・シニア・キャリア&ライフデザイン研修

・DX研修 ~DXの考え方を理解し、ビジネスにインストールする~

・AIの基礎と活用力アップ研修

関連コラム

リスキリングと脳科学①〜人間の脳は何才まで「学ぶ」ことができる?〜

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。