Column

コラム

あそびで高めるワーク・エンゲージメント ~ビジネスにおける謎解き脱出ゲームの効用~

目次

「仕事と独立したあそび」がワーク・エンゲージメントを高める

謎解き脱出ゲームはなぜ人気?ビジネスにも活きる謎解き力

学びのプロセスで重要となる「没入体験」と「振り返り」

「仕事と独立したあそび」がワーク・エンゲージメントを高める

「あそび」は長年、仕事や労働とは対極にある概念として捉えられてきました。これまであそびについて研究してきた哲学者たちが定義したように、あそびの本質は「あそび自体が目的である」という点にあります。何かのための手段として遊ぶのではなく、遊ぶために遊ぶのです。この点で、あそびと仕事はまったく異なるものといえるでしょう。

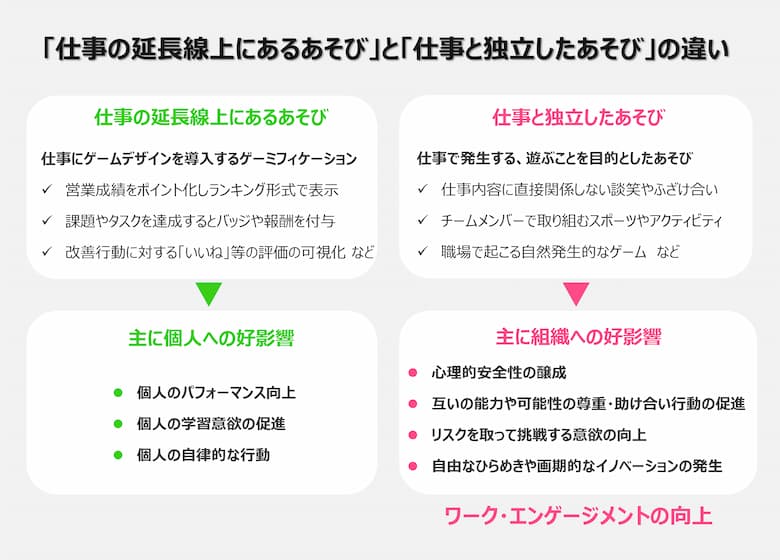

近年、職場環境や研修などであそびを積極的に取り入れようとする企業の動きが高まっています。特にビジネスとの関連性であそびを考えるとき、あそびは「仕事の延長線上にあるあそび」と「仕事と独立したあそび」に大別できます。

「仕事の延長線上にあるあそび」の代表的な例は、仕事にゲームデザインの要素を取り入れる「ゲーミフィケーション」です。業務遂行をポイント化し、累計点数で社員同士が競争する、何らかの成果に対してバッジを付与する、といった取り組みがゲーミフィケーションの例として挙げられます。ゲーム性を仕事に導入することにより、個人のパフォーマンス向上や学習意欲の促進が期待できますが、こうした取り組みは「仕事のあそび化」であり、冒頭に述べた遊ぶことそれ自体を目的としたあそびとは異なります。

これに対し、「仕事と独立したあそび」は仕事とは明確に切り離されたものです。仕事内容に直接関係しない談笑やふざけ合い、チームメンバーで取り組むスポーツ、職場での自然発生的なゲームなども「仕事と独立したあそび」の一種といえるでしょう。「不謹慎だ」、「真面目に仕事をしてからにしなさい」と叱責されてしまいそうですが、社員が決まりごとや常識から逸脱し、遊ぶことを目的としたあそびに興じることで、自由なひらめきや画期的なイノベーションが生まれることがあります。このため、創造性の観点から「仕事と独立したあそび」に注目が集まっているのです。

さらに、職場の人間関係においてもあそびは重要です。「仕事の延長線上にあるあそび」が個人のパフォーマンスやスキル、自主学習などを高めるのに対して、「仕事と独立したあそび」はチームメンバーへの信頼感や職場の心理的安全性の醸成、人間関係の質の向上などに役立ちます。結果的に、「仕事と独立したあそび」を許容できる組織はワーク・エンゲージメントの高い組織になっていくと考えられます。

謎解き脱出ゲームはなぜ人気?ビジネスにも活きる謎解き力

ここで、近年研修や懇親会などで取り入れられている「仕事と独立したあそび」の1つ、謎解き脱出ゲームについて考えてみましょう。

謎解き脱出ゲームは参加者が物語の主人公となり、部屋や牢屋などに散りばめられた謎を制限時間内に解いて脱出を目指す参加型ゲームです。都市部には謎解き脱出ゲームの専門店舗があり、商業施設などでも随時イベントが開催されているため、謎解き脱出ゲームに参加して遊んだことがある方、まだ経験はないけれど興味がある方も少なくないのではないでしょうか。

一般的な娯楽として定着しつつある謎解き脱出ゲームですが、その魅力は謎が解けたときの爽快感や達成感、閉じ込められた部屋から脱出するという非日常感などが挙げられそうです。複数人で参加した場合、みんなで協力して難解な謎を解くプロセスで生まれる連帯感や一体感も大きな魅力といえるでしょう。

謎を解くためには、いくつかのスキルや能力が必要となります。たとえばひらめきや観察力、推理洞察力、答えを思いつくまで粘り強く思考する持久力、答えを導き出すために互いに協力するコミュニケーション能力などです。これらのスキルや能力を総合して「謎解き力」と言い換えてもいいかもしれません。各自が楽しみながら謎解き力を駆使し、互いに得意・不得意をサポートしながら答えを模索することが謎解き脱出ゲームの醍醐味と考えられます。

こうした謎解き力はビジネスにおいても応用可能です。周囲の環境が急激に変化し、未来の予測が困難な状況では、複雑化する課題に対して出しうる答えは1つではありません。求められているのは一問一答式の従来の対応ではなく、さまざまな角度からありとあらゆる可能性を考え、無数のアプローチを試して今この瞬間・この状況限りの正解を導き出そうとする姿勢です。これは、謎解き脱出ゲームで謎を解くプロセスと密接に関連していると考えられます。

さらに複数のメンバーで謎解きに挑むことで、個々の能力やスキルに対する個別の評価ではなく、みんなで体験したプロセスに注目する「プロセスプレイズ(process praise)」が可能になります。みんなで出したアイデアの良かった点、ヒントや法則性に気づいた人を賞賛できたこと、自分ではない誰かが謎を解いても達成感を味わえたことなどを話し合うと、個人間で優劣をつけて競争するよりも豊かな学びが得られたことに気づくでしょう。さらに自分たちの行動プロセスを振り返り、より楽しく、より早く謎を解くためにメンバーの強みや適性を活かした戦略を練ると、自分たちの可能性のさらなる拡張とチームビルディングに繋がります。こうした経験と意識がワーク・エンゲージメントを高める土壌となるのです。

学びのプロセスで重要となる「没入体験」と「振り返り」

実践で経験し、得られたことを自分事として腹落ちさせるプロセスを「アクティビティ」と「講義」の二段構えで提供する研修・懇親会が近年注目されていますが、このスタイルは非常に合理的です。なぜなら学びのプロセスにおいては何かに夢中になる没入体験(dwelling in)と、そこから後ろに身を引き、没入体験を俯瞰的に見つめ直す振り返り(stepping back)が重視されるためです。発達心理学者のエディス・アッカーマンは、没入体験と振り返りを行ったり来たりすることを「認知のダンス(cognitive dance)」と名付けました1)。認知のダンスによって自分の中にある常識や凝り固まった思考のクセに気づいて揺さぶりをかけ、没入体験で得たものを客観的に見直し、理解を深め、没入していた時は思いつかなかったひらめきを得ることが可能とされています。

たとえば私たちが謎解き脱出ゲームに参加しているときは、謎を解くことに夢中になって体験に没入しています。没入している自分を俯瞰することはできませんが、終わった後でその体験を振り返ってみると、謎が解けない不安や間違った推理をしてしまう恥ずかしさよりも、勇気を出して思いついたアイデアを口にしたほうが脱出への近道だったことに気づくでしょう。すると仕事に戻った後もその学びが活かされ、業務や課題に取り組む際に失敗や困難を恐れずにチャレンジする意識が生まれます。みんなで脱出ゲームに挑んだときのようにあらゆる可能性を探り、無数のアイデアを試し、メンバー同士で強みを引き出し合い、楽しみながら夢中で取り組む組織では、ワーク・エンゲージメントはおのずと高まっていくと考えられます。

まずはワーク・エンゲージメントを高める手段の1つとしてあそび(没入体験と振り返り)を注目し、組織を活性化させるチームづくりを始めてみてはいかがでしょうか。

参考文献

1)Ackermann E. The whole child development guide EDITION1. Billund, Denmark: LEGO Learning Institute. (Dec 2004). [https://www.hacerlobien.net/lego/Edu-021-Child-Development.pdf]

関連する研修

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。