Column

コラム

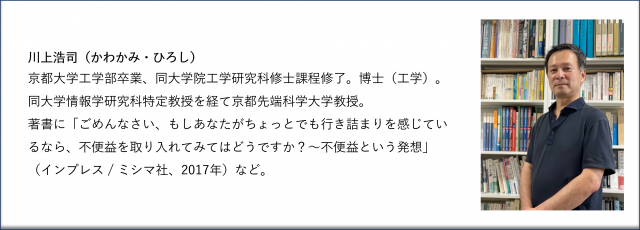

前編【不便益】という発想法が開く、新しいビジネスの可能性(京都先端科学大学 川上浩司教授インタビュー)

不便だからこそ得られる益=「不便益」とは?

これまで、日本の社会全体が効率とスピードを追求し、生活の利便性を獲得してきました。おかげで現代生活には便利なコト・モノが溢れています。でも、効率とスピードを追い求めた先で、私たちが求める豊かさや幸福は実現できているでしょうか?こうした疑問から、時間や手間がかかるからこそ得られる「不便益(=benefit of inconvenience)」という考え方が注目を集めています。先行きが不透明で将来の予測が困難なVUCAの時代に、ビジネスにおいて「不便益」の発想法/システムを取り入れるとどのような効能があるのでしょうか。今回は「不便益」を提唱・普及されている京都先端科学大学工学部教授 川上 浩司 先生の研究室にお邪魔し、前編・後編にわたってお話を伺いました。

はじめに~ 「不便益」って何ですか

―そもそも「不便益」とはどのようなものでしょうか。

川上:不便だからこそ得られる益、それが不便益です。たとえば、かつての工業生産現場ではベルトコンベアによる流れ作業のライン生産方式が主流でした。大量生産には便利ですし、組み立て作業をする人も複数の作業を覚える必要がなく、単純作業を繰り返すだけですみます。

―川上先生はどのような経緯で「不便益」の研究を始められたのでしょうか。

川上: 私は大学と大学院時代に工学を学んでいました。1980年頃に第二次人工知能(AI)ブームが到来し、AIをシステムデザインに応用するような研究に取り組むようになりました。人間の手間を省いて楽にする、効率化や高機能化からさらに一歩進んだ「自動化」を押し進める方向性の研究ですね。

恩師であり、システム工学の権威である京都大学の片井修教授のもとに助教授として戻ってきたのが1998年。ところがその教授が工学部を飛び出して情報学研究科で研究室を立ち上げ、「これからは不便益や!」と言い出したのです。師匠は効率や数字に落とし込む工学の世界に窮屈さを感じていたのかもしれません。ただ、私自身はAI研究を続けながら学生指導をサポートするものと思っていましたから、突然AIとは真逆の「不便益」と言われてもどう扱えばいいのか困ってしまい、数年間は知らないふりをしていました(笑)。

私の考えが変わったのは機械システム工学で「人間-機械系」という分野が注目されるようになった頃です。「人間-機械系」とは、機械を運用する人間を含め、循環的な協同作業によって構成されるシステムをいいます。たとえば自動車は代表的な「人間-機械系」です。「人間-機械系」では、機械側単体の高機能化・効率化・自動化は人間を含めた系全体の改善を意味しません。モノが人を代替するシステムではなく、人とモノとの間に「不便益」を活用したシステムをデザインしたらどうだろう、と考えるところから「不便益」システムの研究が始まりました。

「楽(ラク)だけど楽しくない」から「楽(ラク)じゃないけど楽しい」へ

―「便利」はよいことだと考えてしまいがちですが、一概にそうは言えないのですね。

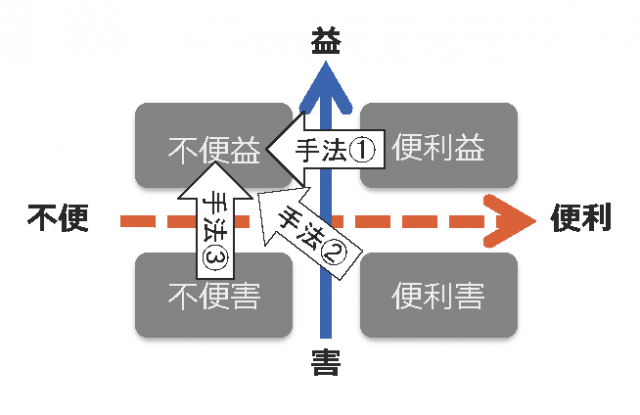

川上: 便利/不便、害/益で分けると、「不便益」は図の左上に位置付けられます(図)。「不便益」の逆が「便利害」で、自動化が機械をブラックボックスにするなどがその代表例ですね。一方、便利で益になる「便利益」は世の中に溢れています。私もインターネットや車は普段から使っていますし、「便利益」自体は否定していません。その人が便利だと感じ、なおかつ益があれば、たとえば「楽しい」と感じているのであれば、便利なモノ・コトは何も問題はありません(ここが懐古趣味やスローライフとは違うところです)。

図 不便益を実現する4つの手法(川上浩司先生ご提供)

便利さによって人間の機能が衰えたり、モチベーションが低下したりする「便利害」は、わざと手間がかかるようにデザインして「不便益」にしてやればいい。言い換えると「楽(ラク)(=便利)だけど楽しくない(=害)」から、「楽(ラク)じゃない(=不便)けど楽しい(=益)」への転換が、私たちが「不便益」で主張したいことの1つです。「楽(ラク)」と「楽しい」は同じ漢字ですが、「不便益」では正反対の意味を持ちます。手間がかかった(=楽(ラク)じゃない)のに楽しくないものは「不便益」ではなく、「不便害」なのです。

―「不便益」は、手間をかけることでモノやコトを楽しくするアプローチとも言い換えられますね。「便利益」や「便利害」、「不便害」を「不便益」へと転換するには、どうすればいいのでしょうか?

川上: 「不便益」を実現する手法について、いくつかの事例をもとにご紹介しましょう。

①「便利益」から「不便益」へ

2012年の京都大学サマーデザインスクールで実施した「不便で益のあるものを発想しよう」というワークショップで、学生たちが思いついたのが「素数ものさし」です。頭を使わずに長さを測れるものさしは便利すぎる。そこで目盛りを素数だけにして計算が必要なものさしを作ろう、という発想です。素数ものさしは実際に製品化され、今も京都大学の定番土産の1つになっています。

―――――――――――――――――――――――

②「便利害」から「不便益」へ:

デイサービスセンター「夢のみずうみ村」は、バリアフリーをあえてバリアアリーにする取り組みを実践しています。身体能力が低下しても怪我なく暮らせるバリアフリーは便利ですが、残された能力を鈍らせてしまうという側面もあります。施設内にちょっとした段差や坂、階段などを配置することで、身体能力が衰えるスピードが緩やかになるかもしれない、というのがバリアアリーの発想です。これとよく似た発想で、足でペダルを漕いで進む車椅子「COGY」が開発されています(https://cogycogy.com/)。片足麻痺であれば片方の足でペダルが漕げますし、動かないほうの足も受動的に動きます。足の筋力低下を防ぐリハビリの益はもちろんですが、足漕ぎ車椅子には「自分の足で移動している」という喜び、楽しさがあります。これは「楽じゃないけど楽しい」という「不便益」の好例ですね。

―――――――――――――――――――――――

③「不便害」から「不便益」へ:

たとえば陸路では辿り着けないような秘境の宿屋は、不便であることが「行きづらいからこそ行ってみたい」という気持ちを掻き立てます。不便の意味づけを変えることでその宿に価値を生み出し、アイデンティティを与えている例です。

―――――――――――――――――――――――

このように、「不便益」は日々の生活で当たり前だと思っているコトやモノを見つめ直し、発想を転換する思考法でもあります。

―ありがとうございました。続く後編では、ビジネスに「不便益」の発想を取り入れる方法などについてお伺いしていきたいと思います。

参考文献:

・川上浩司著 『ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便をとり入れてみてはどうですか?〜不便益という発想』 株式社インプレス、2017年

・川上浩司ほか著 『不便益の実装 バリュー・エンジニアリングにおける新しい価値』 近代科学社Digital、2020年

関連するコラム

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。