Column

コラム

後編【不便益】という発想法が開く、新しいビジネスの可能性(京都先端科学大学 川上浩司教授インタビュー)

ビジネスに「不便益」の発想を取り入れるには?

「不便益」を提唱・普及されている京都先端科学大学工学部教授 川上 浩司 先生に不便による益についてお伺いする本コラム。前編では「不便益」の具体例についてご紹介いただきました。後編となる今回は、ビジネスシーンにおける「不便益」の事例や活用方法とそのポイントについてお話を伺いします。

「不便益」で能動的な学びをデザインする

― コロナ禍で研修もオンラインがメインになり、能動的な学びが難しくなっているように感じます。「不便益」で発想すると、能動的な学びはどうすれば可能になるのでしょうか。

川上 昔、漫画雑誌の背表紙に載っていた睡眠学習器をご存知でしょうか。私の友達が買ってしまってたいへん残念がっていましたが、もし眠っている間に英単語を覚えられたとしても、自己肯定感は得られなかっただろうと思います。学びは自分の時間や手間をかけ、自分が変わることを実感していくプロセスにほかならないからです。

私は大学で設計・製図の演習を担当していますが、ソーシャルディスタンスを保つために製図用のPC室に定員の半数しか入室できず、試験も前半・後半に分けて実施することになりました。正解がある試験問題だと、前半のメンバーに設問と答えを教えてもらえる後半のメンバーが有利になってしまいます。そこで「この物体に嵌まる素敵な蓋を作りなさい」という設問を出しました。正解・不正解はありません。一定の条件のもと、どれだけ素敵な蓋をデザインできたかが評価ポイントですので、生徒たちは自分の頭で素敵な蓋を考え、演習で習得したCADテクニックを駆使して自分なりの回答を出すことになります。自分が時間と手間をかけた結果が形になると嬉しいですよね。能動的な学びは楽じゃないけど楽しいし、自己肯定感につながります。

研修などをデザインするときも、自分が時間や手間をかけたことに対する結果が形として見えて、自己肯定感につながるようなプログラムの組み方、「不便の先に益がある」と学習者が気づけるような仕組みが重要かもしれません。

回り道を許す「マイクロスリップ」の考え方

― 以前は取引先の企業に訪問すると、受付の人と仲良くなって社内事情をタイムリーに伺うことで、人脈形成や新たな仕事につなげることができました。ところが今は企業の受付に内線電話が置かれ、便利だけど人間関係が構築できなくなったと感じます。

川上 それは「便利害」ですね。「不便益」の事例としてよく紹介するのですが、原付自転車が壊れた学生がある日授業に遅刻してきました。聞くと徒歩通学の途中にこれまで気にもとめなかった食堂が目に入り、フラッと立ち寄ってきたからだ、と言うのです。通学というメインタスクのためには、究極的には「どこでもドア」があれば十分です。ただ、遅刻してきた学生は徒歩通学という不便のおかげで気づきや出会いの機会が増え、あえて食堂に入ってみるという能動的な工夫ができたわけです。企業の受付に人がいるとコミュニケーションの機会が増え、能動的な工夫ができるのも同じではないかと思います。

「マイクロスリップ」という言葉をご存知でしょうか。たとえば何かを手に取る際に目標物に向かってまっすぐ手を伸ばすのではなく、意識せずに方向を微調整したり、先に違うものを触ったりするような、日常的なタスクの遂行時にみられる微小な淀みのことをいいます。このマイクロスリップは私たちの成長にとって欠かせない要素です。少しだけ回り道をしてみることで気づかなかった食堂に気づいたり、自分だけの近道を見つけたりする。ビジネスの機会もそういったところに転がっていそうですね。

「マイクロスリップ」という言葉をご存知でしょうか。たとえば何かを手に取る際に目標物に向かってまっすぐ手を伸ばすのではなく、意識せずに方向を微調整したり、先に違うものを触ったりするような、日常的なタスクの遂行時にみられる微小な淀みのことをいいます。このマイクロスリップは私たちの成長にとって欠かせない要素です。少しだけ回り道をしてみることで気づかなかった食堂に気づいたり、自分だけの近道を見つけたりする。ビジネスの機会もそういったところに転がっていそうですね。

― いったん手間を省く方向にいってしまうと、あえて不便にするのが難しいようにも思います。内線電話やオンラインから対面に戻そうという方向になるでしょうか。

川上 確かに、企業ではコストなどの問題もありますよね。ただ、大学では手間をかける方向に戻るのではないかという印象があります。本学の工学部1期生は入学と同時にコロナ禍が始まり、半年間はすべて遠隔講義でした。後期授業でいくつかの講義が対面許可となり、最初の対面講義が僕の担当だったのですが、授業開始は10時30分なのに9時に学生が教室で待っていたんです。「半年間待たされて、初めてキャンパスに登校して、初めて対面で講義を受けられる。学びたい!」という意欲と期待が伝わってきました。遠隔講義は朝早く起きなくていい・通学しなくていい=手間をかけない便利な授業形態ですが、対面授業は不便だからこそ得られる彼らにとっての益なんだ、と実感しました。

「不便益」はビジネスに応用できる?

― 「不便益」の発想を身につけるには、どういった方法がありますか?

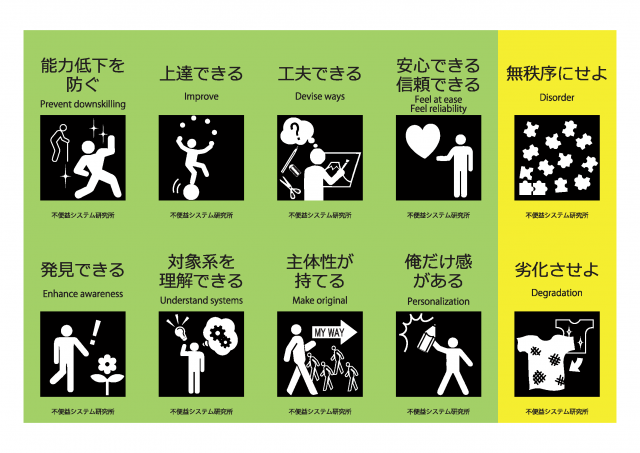

川上 何か新しいモノやコトを発想したい場合、まずは不便にしなくてはなりません。ただ、多くの人は「あえて不便にしてやろう」とは考えませんから、思いつかない場合は「不便益・原理カード」をチェックしてみてください(図1)。世の中にある100を超す「不便益」の事例を収集・分析し、益に関連する不便を12に分類したものです。

さらに、モノやコトを不便にする「不便益・原理カード」を適用することで得られやすい8つの益を「不便益・益カード」にまとめました(図2)。前編でご紹介したセル生産方式や素数ものさし、バリアアリー、秘境の宿を思い出していただくとイメージしやすいかと思います。たとえば素数ものさしであれば、「時間がかかるようにせよ」、「操作数を多くせよ」、「情報を減らせ」という不便を適用したことで、「能力低下を防ぐ」、「工夫できる」、「俺だけ感がある」などの益が得られたわけですね。

「不便益」の発想はあらゆる分野につながりますので、こうしたツールがビジネスにおいても何らかのヒントを与えてくれると思います。

図1 不便益・原理カード

図2 不便益・益カード

(川上浩司先生ご提供)

― 気軽にビジネスで活用できそうな「不便益」の実践を教えてください。

川上 では、ブレインストーミング(ブレスト)に応用できそうなブレストバトルをご紹介しましょう。「不便益」の考え方では、通常のブレストは便利すぎます。そこでブレストのチーム戦をやってみよう、という発想です。

まず10人以上のメンバーが集まったら1チーム5人前後になるようチーム分けをし、テーマ設定に基づいてチーム内でアイデア出しを行います。その後、作戦会議で誰がどのアイデアをどの順番で発表するかを決めます。バトルでは各チームの先鋒同士がアイデアを発表し合い、全参加者が一番面白いと思ったアイデアに投票するのです。次鋒、中堅、副将、大将と順にバトルを進めていき、勝利数が一番多いチームが優勝です。バトル後にはアイデアの深化・統合を行うプロセスもあります。

ブレストバトルの試みはアクティブラーニングの授業でも取り入れていますが、ただのアイデア出しではなく「チーム対抗でバトルしようぜ!」となると学生も盛り上がります。全員がバトラーになるため全員が主体性を持って考え、自身のチームが勝つようにアイデアを練り、プレゼンを工夫して勝とうとするのです。チーム全員で楽しくアイデアを出し、全員でブラッシュアップできる「不便益」の取り組みとしてブレストバトルはお薦めです。近年、「不便益」のエッセンスをご紹介し、頭を柔らかくするような研修で企業に呼ばれることも増えました。「不便益」についてのグループワーク後、ブレストバトルをやると場が活性化します。そう、不便は場を活性化するのです。

「不便益」が直接ビジネスシーンで役に立つかどうかはわかりません(単線的に手間を省き、お役に立つのは「不便益」とは真逆の方向性ですから)。ただ、「不便益」という新しい発想を身につけ、自分の中に新しい角度で世界が見えるメガネを増やした読者の皆さんは、きっと自身の仕事も多様に、多次元に捉えられるようになっていることでしょう。

参考文献:

川上浩司著 『ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便をとり入れてみてはどうですか?〜不便益という発想』 株式会社インプレス、2017年

川上浩司ほか著 『不便益の実装 バリュー・エンジニアリングにおける新しい価値』 近代科学社Digital、2020年

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。