Column

コラム

世代間ギャップを乗り越えるヒント

~脳にある「4つのキャラ」を活かそう!~

コロナ禍以降の傾向として入社3年以内の離職率の増加は、重要な社会問題の1つとなっています1)。若手社員の早期離職は直接的な教育コストはもちろん、採用・人材育成に関わる社員の労力、配属先の業務効率や組織の士気にも影響を及ぼし、間接的なコストの損失に繋がります。このため、各企業で離職防止のためのオンボーディングやリテンションなどのさまざまな施策が展開されています。

一方で、いざ部下と向き合うと「どう接していいかわからない」、「パワハラと訴えられる/退職されるのが怖い」、「部下を腫れ物扱いしてしまう」といった悩みは尽きません。先輩や上司、マネジャーなど上司世代の従業員にはどのような心構えが求められるでしょうか?

Z世代はなぜ辞める?その特徴を知ろう

2025年現在、新規学卒の中心世代は「Z世代」です。Z世代は物心ついた頃からインターネット環境が利用でき、SNSプラットフォームの急速な進化とともに育ったデジタル・ネイティブです。コスパ・タイパを重視し、慣例化した手続き、意味・価値が見えない努力などには拒否感を示す傾向があります。組織への貢献よりもまず個人のキャリアや成長、やりがい、将来通用するスキル、ワークライフバランスなどを重視し、フラットな人間関係や心理的安全性を望むことがわかっています。

このようなZ世代の特徴を踏まえると、従来の「意味・価値がわからない仕事も続けていれば徐々にわかってくる」、「互いに切磋琢磨する」、「まずは人の助けを借りずに自分でやってみる」、「苦手な仕事こそ頑張って克服する」、「置かれたポジションで組織に適応する」といった仕事の進め方・教え方は通用しないことがわかります。

そして何より、上司世代に性別や年齢、地域、文化、思考様式などの違いがあるように、Z世代も多様な背景をもつ個人で構成されています。表面的なマニュアルだけでは、上司世代とZ世代の世代間ギャップを乗り越えることはできそうにありません。では、どうすれば世代間ギャップを乗り越え、Z世代の行動や考え方を理解できるのでしょうか?

私たちの脳には「4つのキャラ」が住んでいる 3)

ここで少し発想を転換して、「世代が異なるから理解できない」と捉えるのではなく、「上司世代にもZ世代と同じ脳が備わっている(だから理解できるかも?)」と考えてみましょう。実は私たちの脳には、異なる考え方の他者にも共感できる回路が用意されているのです。

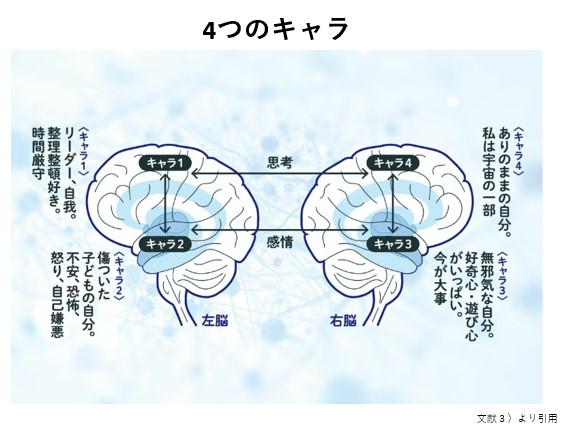

『奇跡の脳~脳科学者の脳が壊れたとき』2)、『WHOLE BRAIN 心が軽くなる「脳」の動かし方』3)の著者で、脳科学者/神経解剖学者のジル・ボルト・テイラーは、左脳と右脳それぞれに感情と思考を司る部位があり、計4つのキャラの組み合わせで性格(感情・思考のクセ)が決定される、という説を提唱しています。

左脳と右脳のどちらにも感じる脳(キャラ2とキャラ3)があり、その感情をもとに思考する脳(キャラ1と4)のいずれかが働く、という考え方です。まずはこの図を見て、「今の自分はどのキャラが優位だろうか?」と考えてみてください。

テイラー博士は37歳のときに重度の脳出血を起こし、左脳機能を失いました。その直後、自分の体の境界線が消え、宇宙のような大きなものと一体化する幸福感に包まれたといいます。死に近づいた際の宗教的体験とも捉えられそうですが、テイラー博士はこれを脳科学で客観的に捉え直しました。つまり、脳出血直後の幸福感は左脳の「几帳面で論理的なキャラ1」と「ネガティブなキャラ2」の活動が停止し、これまで使われていなかった右脳の「今ここを楽しむキャラ3」と「自分の本質であるキャラ4」が前面に出てきたためだ、と考えたのです。

テイラー博士は手術と8年間のリハビリで左脳の機能を取り戻しますが、左脳の機能が戻ってくるにつれて、子どもの頃は右脳の「今ここを楽しむキャラ3」と「自分の本質であるキャラ4」が優位だったのに、研究の世界で競争するために左脳の「几帳面で論理的なキャラ1」と「ネガティブなキャラ2」が優位になっていたことに気づきます。そして左脳機能の回復後も、テイラー博士は左脳優位の性格に戻らず、あえて右脳の回路を働かせながら生きることを選びました。

「4つのキャラ」は、誰の脳にも存在します。しかしテイラー博士がそうだったように、同じ感情の回路、思考の回路を繰り返し使っているうちにその回路だけが発達し、他の回路を作動させることが難しくなります。どの回路にエネルギーを集中して走らせるかを意識すると、自由に性格(感情・思考)を選べるようになるとテイラー博士は述べています。そのためには「4つのキャラ」それぞれと向き合い、尊重し、作戦会議を開く訓練を積む必要があります。

「4つのキャラ」を意識して世代間ギャップを乗り越えよう3)

従来の会社や組織で業務を遂行していると、「几帳面で論理的なキャラ1」と「ネガティブなキャラ2」に偏りがちです。特に上司世代は「ネガティブなキャラ2」でリスクを感じ、「几帳面で論理的なキャラ1」で思考して問題解決する脳回路の働かせ方が習慣化しています。

一方、Z世代を中心とする若手社員は右脳の「今ここを楽しむキャラ3」が優位であるため非常に短いスパンでものごとを感じ、「自分の本質であるキャラ4」で「全体的に見てこのポジションは自分でなくてもいい」、「我慢する意味がなさそうだから次へ行こう」と判断しているのではないでしょうか。

実際、テイラー博士は脳の働かせ方の違いから世代間ギャップが生まれると指摘しています。上司世代はものごとを主に左脳の言語や論理で学んできたのに対し、デジタルネイティブの世代は主に右脳のイメージやビジョン思考で学んできました。脳の情報処理経路が異なれば、世界の見方や価値観が異なるのは当然です。

だからこそ、周囲の異なる世代の人たちがどのキャラで感じ、どのキャラで思考しているかを見極める必要があります。そして自分の左脳の回路を抑制し、右脳の回路を作動させれば、世代間ギャップを埋めることができるかもしれません。

テイラー博士は、仕事面でも社会面でも「几帳面で論理的なキャラ1」が優位な人同士は好んで群れる傾向があると指摘しています。「4つのキャラ」を意識することは、自分の中にあるアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見・先入観)に気付き、組織の心理的安全性を高めることにも繋がるでしょう。

こんなお悩みありませんか?

✓ Z世代の若手社員とどう接したらいいか分からない

✓ 指導をパワハラと受け取られるのが怖い

✓ 若手を育成する風土がない

KBIでは、「若手社員」・「先輩社員」・「管理職」の階層別に

若手社員の離職防止に特化した研修プログラムをご用意しています。

→離職防止研修プログラムを見る

【参考文献】

1)厚生労働省 2024 新規学卒就職者の離職状況 [https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001318986.pdf]

2)ジル・ボルト・テイラー著/竹内薫訳 『奇跡の脳~脳科学者の脳が壊れたとき』 新潮社、2009年

3)ジル・ボルト・テイラー著/竹内薫訳 『WHOLE BRAIN(ホール・ブレイン)心が軽くなる「脳」の動かし方』 NHK出版、2022年

Contact

お問合せ

KBIの研修についての資料請求、

お問合せはお気軽にご相談ください。